Maquettes Ferroviaires

et Collections

Le modernisme des années 70 représenté chez Jouef par l’autorail EAD. C’est la période du « tout pétrole » incarné par la station-service Shell, création d’Alain Pras. Notez la berlinette

Alpine A 110 en route vers de nouvelles victoires en compétitions.

Le modernisme des années 70 représenté chez Jouef par l’autorail EAD. C’est la période du « tout pétrole » incarné par la station-service Shell, création d’Alain Pras. Notez la berlinette

Alpine A 110 en route vers de nouvelles victoires en compétitions.

Chez Jouef les premières difficultés apparaissent dès 1977. Les coffrets de circuits routiers et de trains électriques se vendent de plus en plus mal. Le chiffre d’affaires baisse. Les jeux vidéo et les jouets électroniques arrivent en force. Les malfaçons s’accumulent, mettant à mal la réputation de Jouef. Le Service Après-Vente a du mal à suivre. L’entreprise compte une forte proportion de travailleurs indirects et la masse salariale productive est trop réduite. Une première vague de licenciement est décidé dès 1977. Ils touchent d’abord les travailleurs à domicile. Mais le Jouet Français poursuit sa politique d’exportation en rachetant notamment l’usine HDI en Irlande. Léo Jahiel démissionne en 1979. La même année, le Jouet Français demande à entrer à la bourse de Paris. Une expertise financière est lancée pour donner suite à cette demande. Dès la fin 1979, Jouef se trouve au bord de la faillite. La Banque d’Occident pour l’industrie et le commerce se substitue au Crédit Lyonnais et tente de reprendre l’affaire en main. Thomas Sebesteyn est à la tête du groupe, avec pour charge de le restructurer et l’assainir. En 1980, le catalogue de nouveautés est alléchant, notamment avec la fameuse 232 U1 et la grande gare d’Alain Pras. Mais les comptes de l’exercice de 1980 se solde par un déficit de 30 millions de francs. S’en suivent des fermetures d’atelier, et des coupes dans les effectifs. Jouef avait une gamme beaucoup trop étendue et peu rentable face à la redoutable concurrence de l’italien Lima. En 1981, le catalogue est sérieusement élagué. Tous les modèles étrangers disparaissent de l’offre. Mais le 08 mai 1981 Le Jouet Français dépose le bilan auprès du tribunal de commerce de Paris alors que Jouef ne compte plus que 400 personnes environ.La nouvelle fait l’effet d’une bombe dans le milieu du modélisme ferroviaire français. Cette période de tourmente produit toutefois de très beaux modèles comme la 232 U1, la 150X où la très belle série de bâtiments conçu par Alain Pras. C’est cette période qui fait l’objet de ce chapitre 7

Après une année 1977 pleine de nouveautés, mais sans catalogue, le catalogue 1978 apparait comme le catalogue de l’apogée de la gamme de Jouef. Pour le volume des références, on est au sommet de la courbe. avec celui de 1976. Comme ce dernier, il fait la part belle aux modèles étrangers, avec une différence toutefois, ils sont tous effectivement commercialisés. Pourtant les nouveautés ne sont pas nombreuses après l’avalanche de 1977. Les résultats financiers se font sentir. Elles font à nouveau la part belle à l’Allemagne avec la vapeur 150 BR44 et les 3 types de voitures anciennes. Du côté des accessoires, après le gros investissement fait pour la rotonde type P modulaire et sa plaque tournante, la nouveauté 78 la plus intéressante concerne les deux boites d’immeubles modulaires qui ouvrent plein de possibilités nouvelles.

Sans doute le catalogue le plus consistant de l’aventure Jouef avec pas moins de 40 locomotives.

Sans doute le catalogue le plus consistant de l’aventure Jouef avec pas moins de 40 locomotives.

A gauche, une publicité rappelle les nouveautés dans Loco Revue de décembre 1979. A droite, les trois versions de la vapeur 150 sont présentées dans le Loco Revue de septembre 1979

A gauche, une publicité rappelle les nouveautés dans Loco Revue de décembre 1979. A droite, les trois versions de la vapeur 150 sont présentées dans le Loco Revue de septembre 1979

La série des 150X est issue de la locomotive allemande BR 44, une machine à 3 cylindres destinée au trafic marchandise. L’industrie française était contrainte de produire ce modèle pour l’occupant allemand

dans différentes usines ; Batignolles-Chatillon à Nantes, Cail à Denain, La Creusot, Fives-Lille, et Graffenstaden. Au total 693 exemplaires de cette locomotive de guerre seront produits en France. La SNCF en

récupèrera 226 exemplaires en 1946. Elles seront affectées aux trains lourds du nord et de l’est entre Lens, Valenciennes, Hirson, Thionville, Metz Frescaty, Audun-le-Roman, Conflans et Sarreguemines. Avec

l’électrification entre Valenciennes et Thionville à la fin des années 50, certaines 150X sont dégagées de leurs services, remplacées par les CC14000 et 14100. La SNCF revendra 48 unités aux chemins de fer turcs

(TCDD). Cette locomotive robuste et puissante est appréciée des tractionnaires pour le confort de sa cabine. Les dernières machines sont affectées au roulement de Audun-le-Roman jusqu’en 1964. Ce sera la plus

longue carrière des locomotives issues de la seconde guerre mondiale. A l’échelle H0, Märklin va utiliser la base de sa BR44, un modèle qui n’en finira pas d’évoluer au fil des années et des catalogues en

changeant de référence. Elle est issue de la G 800 sortie en 1950 avec un tender à rivets en zamac. Elle sera en 1958 équipée de l’attelage TELEX sur le tender. En 1964 elle se dote d’un dispositif fumigène.

Avec son châssis articulé, elle restera longtemps une référence en matière de souplesse de fonctionnement et de puissance de traction. L’occasion était trop bonne pour Märklin de décliner de nouvelles versions

à vocation internationale. A partir de 1965, une version française immatriculée 150X 29 apparait en décoration verte et noire.

Conformément à la réalité, elle perd ses déflecteurs de fumée et l’éclairage avant passe

à deux feux. Ce modèle sera complété en 1967 par un modèle des chemins de fer Danois. Le feu avant gauche obturé de cette locomotive lui vaudra chez les collectionneurs le surnom de Cyclope. Ce premier

modèle de 150X sera commercialisé jusqu’en 1973. Märklin remet le couvert en en 2004 avec une 150X totalement revue à partir d’une nouvelle version de la BR 44 parue en 1996

Conformément à la réalité, elle perd ses déflecteurs de fumée et l’éclairage avant passe

à deux feux. Ce modèle sera complété en 1967 par un modèle des chemins de fer Danois. Le feu avant gauche obturé de cette locomotive lui vaudra chez les collectionneurs le surnom de Cyclope. Ce premier

modèle de 150X sera commercialisé jusqu’en 1973. Märklin remet le couvert en en 2004 avec une 150X totalement revue à partir d’une nouvelle version de la BR 44 parue en 1996

Les deux versions de 150X par Märklin, celle de 1965 au premier plan et le modèle de 2004 au second plan.

Les deux versions de 150X par Märklin, celle de 1965 au premier plan et le modèle de 2004 au second plan.

La 150X passe près du pont romain et du lavoir du moulin Sarthois. On est bien en pleine campagne française.

La 150X passe près du pont romain et du lavoir du moulin Sarthois. On est bien en pleine campagne française.

Il aura fallu deux étapes pour sortir la 150X française et ses versions Allemande et Belge. La première étape était le tender 34X présenté en 1976 associé à la 140C.

Il aura fallu deux étapes pour sortir la 150X française et ses versions Allemande et Belge. La première étape était le tender 34X présenté en 1976 associé à la 140C.

Développée pour le marché Allemand, les moules de la BR 44 (en haut) ne trouveront le seuil de rentabilité qu’avec la version française, la 150X de la SNCF.

Développée pour le marché Allemand, les moules de la BR 44 (en haut) ne trouveront le seuil de rentabilité qu’avec la version française, la 150X de la SNCF.

JOUEF, au sommet de son art, a des rêves d’exportation. Après l’Angleterre, cible privilégiée durant les années 60, Il y a un gros marché potentiel, c’est l’Allemagne, berceau du train miniature. Déjà à partir de 1973, la firme de Champagnole propose des modèles spécifiques avec une reproduction approximative de la BB TYPE 184 de la DB. En 1975, ce sera un très beau locotracteur C 260, disponible aussi en version Belge. Puis en 1977 des reproductions exactes des BB série 110, 139 et 182. Ces machines seront accompagnées de voitures DB B12, A10 et fourgon reproduites à l’échelle exacte. Il y avait donc déjà des investissements en direction de notre voisin Germain. Mais la BR 44 constitue un aboutissement car l’outillage nécessaire pour s’attaquer à une locomotive à vapeur, sans commune mesure avec une motrice, constitue un sérieux investissement. L’apparition en 1976 d’un tender 34X qui équipe la 140C, le laissait prévoir. En 1978, ce cap est franchi. D’emblée c’est un triplé qui est offert. A côté de la version allemande, une 150X est proposée pour l’hexagone ainsi que la 150 25021 pour la Belgique (le seul exemplaire de ce type possédé par la SNCB). Fidèle à son mode de construction, les modèles Jouef sont équipés de tenders motorisés. Ils sont construits entièrement en plastique, mais dotés de nombreux détails rapportés. La 150X sera aussi déclinée en version « Jouef Collection » dorée et « Jouef Club » super-détaillé.

Annonce de Jouef dans le mensuel IDR de décembre 1978 concernant ses 3 dernières nouveautés ; les 150 issues de la BR 44 en version Française, Allemande et Belge. La version

SNCB aura une brève existence jusqu’en 1979.

Annonce de Jouef dans le mensuel IDR de décembre 1978 concernant ses 3 dernières nouveautés ; les 150 issues de la BR 44 en version Française, Allemande et Belge. La version

SNCB aura une brève existence jusqu’en 1979.

Une nouveauté inaugurée avec la 232 U1, l’éclairage avant d’une locomotive à vapeur. Notez les boites à fumée différentes entre la 150X et la BR44 Allemande à droite.

Une nouveauté inaugurée avec la 232 U1, l’éclairage avant d’une locomotive à vapeur. Notez les boites à fumée différentes entre la 150X et la BR44 Allemande à droite.

L’espace de quelques minutes, l’équipe de conduite de cette 150X arrêtée au signal peut converser avec ces dames dans le jardin. Une époque où l’on savait prendre le temps de vivre.

L’espace de quelques minutes, l’équipe de conduite de cette 150X arrêtée au signal peut converser avec ces dames dans le jardin. Une époque où l’on savait prendre le temps de vivre.

L’extension de la gamme des wagons de marchandise reproduisant la nouvelle génération de la SNCF se poursuit. Il y a un wagon citerne 70m3 à bogie Esso, type Uahs 21 doté d’extrémités coniques. Plus tard, il sera décliné dans de nombreuses décorations comme « Pechiney-Saint Gobain » ou « Cadbury ». Mais ce modèle déçoit par sa rusticité, Jouef nous avait habitué à mieux. Apparait aussi un tombereau à bogie type Eaos très courant à la SNCF. Ces wagons sont apparus en réalité à partir de 1967 pour remplacer le parc vieillissant des TP. C’est plus de 11000 unités qui seront fabriquées jusqu’en 1975, faisant de ce type une silhouette omniprésente aux quatre coins du réseau français. Le modèle Jouef est très simple, châssis et caisse sont d’une seule pièce. La caisse est finement gravée, et les inscriptions conformes. Les tampons sont rapportés et les bogies Y25 encliquetés. Mais sur ces derniers, datant maintenant de plus de 10 ans, il manque les sabots de frein et les sempiternelles roues brillantes de Jouef n’arrangent rien pour ce qui concerne l’aspect des trains de roulement. Toutefois ce modèle est bienvenu et comble un vide pour les amateurs. Pour donner une note colorée et vivante à son parc marchandise apparait la version Herforder Pils du transport de céréales à bogie, sorti initialement en décoration UNICOPA. Il est ici immatriculé à la DB avec une très belle lithographie des faces latérales bombées. Autre semi-nouveauté, la citerne à essieux des premiers temps se transforme avec un nouveau moule et un nouveau châssis doté de sabot de frein. La citerne est maintenant d’un plus gros diamètre. L’échelle rapportée n’est plus métallique, mais en plastique. Il reste disponible dans de nombreuses couleurs et décoration ; Aral, BP, Elf, Esso (citerne rouge ou blanche), Fina, Schell, Total et Gulf.

Déchargement de grumes contenues dans le nouveau tombereau type Eaos dans la cour des marchandises.

Déchargement de grumes contenues dans le nouveau tombereau type Eaos dans la cour des marchandises.

Le nouveau modèle de citerne à droite. Elle est de plus grand diamètre, formée de parties moulées. L’échelle est maintenant en plastique. Plus de bouchon souple noir qui s’ouvrait

comme sur les anciens modèles. Toutes les décorations sont ainsi disponibles (6 versions de pétrolier)

Le nouveau modèle de citerne à droite. Elle est de plus grand diamètre, formée de parties moulées. L’échelle est maintenant en plastique. Plus de bouchon souple noir qui s’ouvrait

comme sur les anciens modèles. Toutes les décorations sont ainsi disponibles (6 versions de pétrolier)

Le wagon citerne Esso qui va en 1981 disposer d’une nouvelle décoration en citerne de chocolat Cadbury. Une très belle version, mais a-t-elle vraiment existée ?

Le wagon citerne Esso qui va en 1981 disposer d’une nouvelle décoration en citerne de chocolat Cadbury. Une très belle version, mais a-t-elle vraiment existée ?

Les wagons citerne dans le catalogue 1981 avec en haut à droite le nouveau wagon citerne à bogie avec de nouvelles décoration et à gauche, la nouvelle version des wagons citerne

à deux essieux avec échelle plastique.

Les wagons citerne dans le catalogue 1981 avec en haut à droite le nouveau wagon citerne à bogie avec de nouvelles décoration et à gauche, la nouvelle version des wagons citerne

à deux essieux avec échelle plastique.

Un quartier moderne des années 70 avec ses maisons Balency et les premières piscines privées. C’est le French Vay of life. Le réfrigérant à bogies STEF arbore une nouvelle décoration « Gervais-Findus » en 1981.

Un quartier moderne des années 70 avec ses maisons Balency et les premières piscines privées. C’est le French Vay of life. Le réfrigérant à bogies STEF arbore une nouvelle décoration « Gervais-Findus » en 1981.

Entre marques de bières, la concurrence est dure au sein de la gamme Jouef. Cela a pour avantage d’apporter de la couleur et de la variété au parc marchandise.

Entre marques de bières, la concurrence est dure au sein de la gamme Jouef. Cela a pour avantage d’apporter de la couleur et de la variété au parc marchandise.

Du côté des voitures, les seules nouveautés 1978 sont les trois modèles de voitures métalliques allemandes datant de la décennie précédant la seconde guerre mondiale pour le trafic rapide et express. A la fin des hostilités, une partie du matériel est resté sur le territoire français. Ces voitures ont été incorporées au parc SNCF, principalement sur la région Est. Une opportunité pour Jouef qui peut reproduire des versions SNCF et DB. Il y aura trois types de voitures ; Une 2ième classe, une mixte 1ière /2ième classe et un fourgon. La technique habituelle de Jouef est utilisée avec le châssis qui s’emboite dans la caisse, tout en formant le vitrage. Les marchepieds d’extrémités sont supprimés pour permettre l’inscription en courbe. Il n’y a pas d’aménagement intérieur qui est vendu séparément. Les bogies de type Allemand Gorliz allégé type III sont finement reproduits, et c’est une exclusivité pour ces modèles.

Les voitures allemandes ex Deutsche-Reichbahn en version SNCF à gauche et DB à droite. Ces dernières ne figureront qu’au seul catalogue 1978. Elles ne survivent ensuite qu’en

version SNCF.

Les voitures allemandes ex Deutsche-Reichbahn en version SNCF à gauche et DB à droite. Ces dernières ne figureront qu’au seul catalogue 1978. Elles ne survivent ensuite qu’en

version SNCF.

A gauche, une publicité dans le RMF de septembre 1978 pour les voitures ex DR. A droite la page du catalogue 1991 avec une magnifique photo d’atmosphère prise par Clive Lamming

et Alain Pras.

A gauche, une publicité dans le RMF de septembre 1978 pour les voitures ex DR. A droite la page du catalogue 1991 avec une magnifique photo d’atmosphère prise par Clive Lamming

et Alain Pras.

Sans doute piqué au vif par les commentaires de Loco Revue de janvier 1977 sur sa version industrielle Mak 3 de son locotracteur C 260 le traitant de « modèle faisant horriblement jouet plastique », Jouef reprend

sa copie et sort pour 1978 une nouvelle version. Cette fois, fini le jaune vif, la caisse est cette fois grise. Elle possède sur sa cabine le sigle du Ciment Français. Ce modèle aura une brève existence sur 2 années

seulement, de 1978 à 1979.

Sans doute piqué au vif par les commentaires de Loco Revue de janvier 1977 sur sa version industrielle Mak 3 de son locotracteur C 260 le traitant de « modèle faisant horriblement jouet plastique », Jouef reprend

sa copie et sort pour 1978 une nouvelle version. Cette fois, fini le jaune vif, la caisse est cette fois grise. Elle possède sur sa cabine le sigle du Ciment Français. Ce modèle aura une brève existence sur 2 années

seulement, de 1978 à 1979.

La colonne « locotracteur » du catalogue 1978 annonce la nouvelle version Ciment Français du locotracteur C260.

Les différentes variantes du locotracteur C260 de Jouef. A gauche la version industrielle jaune de 1977 et celle Ciment Français grise de 1978. Entretemps Jouef relooke ses boites avec

les nouveaux emballages à fenêtre et tiroir. Les couleurs basculent du rouge et noir vers un bleu blanc rouge qui fait maintenant à nouveau très actuel.

Les différentes variantes du locotracteur C260 de Jouef. A gauche la version industrielle jaune de 1977 et celle Ciment Français grise de 1978. Entretemps Jouef relooke ses boites avec

les nouveaux emballages à fenêtre et tiroir. Les couleurs basculent du rouge et noir vers un bleu blanc rouge qui fait maintenant à nouveau très actuel.

Le locotracteur gris Ciment Français suit l’évolution du wagon à silos pour ciment né en 1964 (à gauche), qui évolue en 1979 avec la couleur orange de l’inscription Algeco en 1970

(en boite transparente), puis avec des décalcomanie « Société des Ciments Français » sur fond jaune de 1974 (au centre en haut) pour finir avec la version modernisée jaune (à droite).

Le locotracteur gris Ciment Français suit l’évolution du wagon à silos pour ciment né en 1964 (à gauche), qui évolue en 1979 avec la couleur orange de l’inscription Algeco en 1970

(en boite transparente), puis avec des décalcomanie « Société des Ciments Français » sur fond jaune de 1974 (au centre en haut) pour finir avec la version modernisée jaune (à droite).

L’Angleterre est le pays de prédilection pour Jouef pour ses rêves d’exportation. Il y a d’abord eu la collaboration avec Playcraft qui dura de 1960 à 1970. Mais ce ne fût pas un grand succès, trop peu de modèles

véritablement Anglais. Ces trains d’aspect trop « Frenchie » ne plaisent pas. Et en plus ils sont à l’échelle HO et non pas 00 comme c’est la règle en Angleterre. Il y aura une deuxième tentative entre 1978 et 1980.

Dans le but de répondre au marché d’exportation la société HDI est créée (Hobby Development Ireland). Elle nait sur la commune de Limerick, grâce à l’incitation et aux avantages financiers accordés par le

gouvernement irlandais pour voir des entreprises s’installer sur son territoire. De cette usine sortiront de beaux modèles britanniques comme le diesel 1CC1 classe 40 décliné en version bleu ou en vert sombre.

Il y aura aussi les voitures « Mark III ». A côté de ces modèles exacts sortent toute une série de locomotives simplifiées, soit sur la base du châssis de la BB 17000 soit à partir d’un modèle de BB 110 Allemand.

Le matériel voyageur est basé sur les voitures UIC déclinées dans de multiples décorations européennes. L’aventure se termine rapidement avec l’effondrement financier du Jouet Français dont le dépôt de bilan

entraine la chute de HDI.

L’Angleterre est le pays de prédilection pour Jouef pour ses rêves d’exportation. Il y a d’abord eu la collaboration avec Playcraft qui dura de 1960 à 1970. Mais ce ne fût pas un grand succès, trop peu de modèles

véritablement Anglais. Ces trains d’aspect trop « Frenchie » ne plaisent pas. Et en plus ils sont à l’échelle HO et non pas 00 comme c’est la règle en Angleterre. Il y aura une deuxième tentative entre 1978 et 1980.

Dans le but de répondre au marché d’exportation la société HDI est créée (Hobby Development Ireland). Elle nait sur la commune de Limerick, grâce à l’incitation et aux avantages financiers accordés par le

gouvernement irlandais pour voir des entreprises s’installer sur son territoire. De cette usine sortiront de beaux modèles britanniques comme le diesel 1CC1 classe 40 décliné en version bleu ou en vert sombre.

Il y aura aussi les voitures « Mark III ». A côté de ces modèles exacts sortent toute une série de locomotives simplifiées, soit sur la base du châssis de la BB 17000 soit à partir d’un modèle de BB 110 Allemand.

Le matériel voyageur est basé sur les voitures UIC déclinées dans de multiples décorations européennes. L’aventure se termine rapidement avec l’effondrement financier du Jouet Français dont le dépôt de bilan

entraine la chute de HDI.

En plus des diesels 1CC1 classe 40, le matériel moteur comprend de multiples locomotives étrangères de toutes les nationalités, Suisse, Autrichienne, Hollandaise, Allemande,

Belge, Italienne, Espagnole, Irlandaise, etc. Les voitures, à l'exception des « Mark III » anglaises, sont des re-décorations de la voiture UIC SNCF. Les wagons marchandises sont extraits de la gamme Jouef

Française.

En plus des diesels 1CC1 classe 40, le matériel moteur comprend de multiples locomotives étrangères de toutes les nationalités, Suisse, Autrichienne, Hollandaise, Allemande,

Belge, Italienne, Espagnole, Irlandaise, etc. Les voitures, à l'exception des « Mark III » anglaises, sont des re-décorations de la voiture UIC SNCF. Les wagons marchandises sont extraits de la gamme Jouef

Française.

Présente à la fois dans les catalogues Jouef et HDI, la très belle reproduction des voitures Anglaises type « Mark III » sont disponibles en trois versions, 1ière classe, 2ième classe et buffet. Ce sont des

reproductions exactes.

Présente à la fois dans les catalogues Jouef et HDI, la très belle reproduction des voitures Anglaises type « Mark III » sont disponibles en trois versions, 1ière classe, 2ième classe et buffet. Ce sont des

reproductions exactes.

Après l’association avec Playcraft de 1960 à 1970, Jouef réitère avec la création de l’usine HDI en Irlande qui produira des modèles internationaux sur une brève période entre 1979

et 1980. Sa plus belle création est sans doute le diesel « classe 40 » à l’échelle 00 visible ici à droite.

Après l’association avec Playcraft de 1960 à 1970, Jouef réitère avec la création de l’usine HDI en Irlande qui produira des modèles internationaux sur une brève période entre 1979

et 1980. Sa plus belle création est sans doute le diesel « classe 40 » à l’échelle 00 visible ici à droite.

Pour l’Angleterre, Jouef met le paquet. Respect de l’échelle 00 (1/76ième) et trois types d’attelages ; le modèle Tri-ang à crochet, le modèle Hornby-Dublo (brevet Peco) et l’attelage

international Européen. Les attelages de rechange sont livrés dans la boite. Notez les inscriptions sur les parois d’extrémité, un raffinement rare.

Pour l’Angleterre, Jouef met le paquet. Respect de l’échelle 00 (1/76ième) et trois types d’attelages ; le modèle Tri-ang à crochet, le modèle Hornby-Dublo (brevet Peco) et l’attelage

international Européen. Les attelages de rechange sont livrés dans la boite. Notez les inscriptions sur les parois d’extrémité, un raffinement rare.

Comparaison avec une voiture Jouef des années soixante destinée à la marque Anglaise Playcraft (A gauche), avec le nouveau modèle de voiture (A droite). L’attelage est compatible,

mais le gabarit est passé du H0 au 00.

Comparaison avec une voiture Jouef des années soixante destinée à la marque Anglaise Playcraft (A gauche), avec le nouveau modèle de voiture (A droite). L’attelage est compatible,

mais le gabarit est passé du H0 au 00.

A gauche le dépliant des nouveautés 1979, un caractère rétro autour de la gare de Lusigny. A droite, annonce des nouveautés dans Loco Revue. A noter l’appellation « Série Old-Timer », un terme à la mode à

cette époque pour caractériser le matériel ancien. Ce sera la dernière année du sigle historique de Jouef.

A gauche le dépliant des nouveautés 1979, un caractère rétro autour de la gare de Lusigny. A droite, annonce des nouveautés dans Loco Revue. A noter l’appellation « Série Old-Timer », un terme à la mode à

cette époque pour caractériser le matériel ancien. Ce sera la dernière année du sigle historique de Jouef.

L’année 1979 est prolifique pour notre constructeur national. Du côté des bâtiments, outre la gare de Lusigy qui marquera son époque, Jouef propose un poste d’aiguillage de type Saxby, un château d’eau ancien et les fameux immeubles modulaires qui sont commercialisés. Tous ces modèles, création d’Alains Pras, feront date. La petite vapeur 030 Boer est là pour renforcer le caractère rétro de l’année. Elle est associée aux voitures à impériales qui font leur retour. Datant de 1969 et oubliées depuis 1971, elles ont enfin un engin de traction contemporain avec la Boer. Pour cet ensemble « old-timer », une touche de modernisme est donnée avec l’autorail EAD, le diesel C61000 et une jolie station-service moderne baptisée « relais de Lusigny ». Bizarrement, il n’y aura jamais de catalogue ni 1979, ni 1980, uniquement des dépliants nouveautés. Un manque dans l’histoire de la marque.

L’EAD est un autorail moderne pour son époque et il fait souvent la couverture de la Vie du Rail.

L’EAD est un autorail moderne pour son époque et il fait souvent la couverture de la Vie du Rail.

Après les premiers engins unifiés élaborés par la Division des Etudes d’Autorails (DEA) de la SNCF, arrive une nouvelle génération, le type EAD (Elément Automoteur Diesel) de 330Kw (ou 425 ch.). Les ingénieurs

apportent des concepts innovants : il est composé de deux véhicules accouplés en permanence avec une cabine de conduite confortable de chaque côté. Le moteur est monté à plat sous le châssis pour

augmenter la capacité. La fabrication débute en 1963 et se prolonge jusqu’en 1981. On en compte 456 exemplaires produits. Autant dire que l’on va les retrouver aux quatre coins de la France. Cet autorail sera

rapidement surnommé « Caravelle » du nom du célèbre avion biréacteur de Sud Aviation (à cause du bruit de son moteur qui rappelle celui de l’avion.) A l’origine, les autorails EAD possèdent des baies de cabine

avant dites « panoramiques », comme c’est la règle de style à la SNCF au tout début des années 60. Mais au fil des années, la face avant est renforcée pour mieux assurer la sécurité des mécaniciens, ce qui

change l’apparence frontale. La motorisation évolue au fil du temps et passe de 330Kw à 440Kw.

>

Ce surcroît de puissance permet d’augmenter la vitesse maximum de 120 à 140 km/h. Seront aussi mis en service

des éléments Rames Automotrices Postales affrétés par les PTT de l’époque. En 1987 certains EAD sont modernisés avec une face frontale nouvelle. Les radiations de la SNCF commencent à partir de 2010 pour

se terminer en 2018 avec les derniers éléments modernisés.

>

Ce surcroît de puissance permet d’augmenter la vitesse maximum de 120 à 140 km/h. Seront aussi mis en service

des éléments Rames Automotrices Postales affrétés par les PTT de l’époque. En 1987 certains EAD sont modernisés avec une face frontale nouvelle. Les radiations de la SNCF commencent à partir de 2010 pour

se terminer en 2018 avec les derniers éléments modernisés.

A gauche, le modèle HOrnby-acHO reproduit, en 1966, la version d’origine avec pare-brise panoramique et toit crème. Il est très raccourci. A droite le modèle Jouef, de 1979 est lui à

l’échelle.

A gauche, le modèle HOrnby-acHO reproduit, en 1966, la version d’origine avec pare-brise panoramique et toit crème. Il est très raccourci. A droite le modèle Jouef, de 1979 est lui à

l’échelle.

En miniature, les amateurs ne sont pas gâtés pour ce qui concerne les autorails. Pourtant ce type d’engin pour service voyageur est indispensable sur les réseaux modestes qui ne peuvent pas accueillir de longues rames. Certes Jouef a sorti son Picasso au milieu des années 60. Il y avait bien la première reproduction à l’échelle H0 d’un EAD qui était celle de HOrnby-acHO pour tenter de donner la réplique. Il apparaît au catalogue 65/66, mais il est mal proportionné : trop court, trop large, il déçoit les modélistes. Jouef fera beaucoup mieux en proposant son EAD en 1979. Cet autorail marque une nouvelle évolution dans les productions de la marque. Il est à l’échelle, bien gravé et sa peinture satinée est du plus bel effet. Il dispose pour la première fois d’un attelage court à élongation entre la micheline et la remorque. Il est équipé d’un aménagement intérieur et de cadres de baies vitrées argentés sur une face. Il lui manque toutefois un éclairage aux extrémités.

Les « caravelles » Jouef vont sillonner les quatre coins des campagnes françaises, pour la plus grande joie des modélistes.

Les « caravelles » Jouef vont sillonner les quatre coins des campagnes françaises, pour la plus grande joie des modélistes.

Le catalogue Jouef de 1981 met en valeur les autorails EAD à 2 et utilise une composition d’Alain Pras et Clives Lamming des débuts du modélisme d’atmosphère.

Le catalogue Jouef de 1981 met en valeur les autorails EAD à 2 et utilise une composition d’Alain Pras et Clives Lamming des débuts du modélisme d’atmosphère.

Avec un autorail moderne comme l’EAD la SNCF tente de lutter contre les bus et la voiture individuelle.

Avec un autorail moderne comme l’EAD la SNCF tente de lutter contre les bus et la voiture individuelle.

L’offre de Jouef avec ses autorails double ou triple.

L’offre de Jouef avec ses autorails double ou triple.

Sur la route départementale circulent une Peugeot 205 GTI et une CX. Nous sommes à la fin des années 80 et l’autorail triple X 4900 de Jouef assure son service.

Sur la route départementale circulent une Peugeot 205 GTI et une CX. Nous sommes à la fin des années 80 et l’autorail triple X 4900 de Jouef assure son service.

La France des années 70 qui se modernise. Les premières piscines privées apparaissent, chez Jouef bien sûr.

La France des années 70 qui se modernise. Les premières piscines privées apparaissent, chez Jouef bien sûr.

Pour faire face à la croissance du trafic marchandise, la France des années 50 construit de nombreux triages, comme celui de Villeneuve à gauche, capable de traiter 4000 wagons

par jour. Pour les manœuvres, les locomotives diesel 030 DA 1 à 48 et ses trucks-moteur 030DTA 1 à 12 sont bienvenus. Notez le ventilateur très visible derrière la grille frontale, chose que Jouef reproduira sur

la gravure de son modèle.

Pour faire face à la croissance du trafic marchandise, la France des années 50 construit de nombreux triages, comme celui de Villeneuve à gauche, capable de traiter 4000 wagons

par jour. Pour les manœuvres, les locomotives diesel 030 DA 1 à 48 et ses trucks-moteur 030DTA 1 à 12 sont bienvenus. Notez le ventilateur très visible derrière la grille frontale, chose que Jouef reproduira sur

la gravure de son modèle.

Ce locotracteur, initialement désigné 030DA fait partie d’une série de 48 exemplaires livrés de 1950 à 1953 par la Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine d’Homécourt. Il a aussi été adopté par EDF (4 exemplaires) et la RATP (1). Equipé d’un moteur diesel Sulzer 6 cylindres de 510 ch., sa transmission est électrique. Selon les désirs de la SNCF, ce locotracteur est polyvalent pour assurer à la fois les manœuvres en gare, le triage ou la traction de trains de marchandises sur les petites lignes secondaires, à la vitesse maximum de 60 Km/h. Des trucks-moteur sont construits pour compléter la puissance de traction. Au nombre de 12, Ils sont constitués d’un châssis identique à la locomotive, doté de ses deux moteurs électriques. Dépourvus de moteur diesel et de cabine, ils disposent de deux réservoirs de gazole et d’un lest en fonte de 19t. Les moteurs de traction sont alimentés par la génératrice de la locomotive. En 1961, les 030DA ont été renumérotés par la SNCF C 61 001 à 61 048 et les truck deviennent TC 61 101 0 112.

Première tentative de reproduction d’un locotracteur ressemblant au 030 DA par Gérard TAB à la fin des années 40. Un modèle rare, très peu diffusé.

Première tentative de reproduction d’un locotracteur ressemblant au 030 DA par Gérard TAB à la fin des années 40. Un modèle rare, très peu diffusé.

En miniature, il y a eu une première tentative de reproduction d’un locotracteur qui ressemble au 030DA à la fin des années 40 par Gérard TAB. Ce modèle très rare utilise le châssis de la locomotive à vapeur 030 Boer de ce fabricant. Les bielles de transmission extérieures ne sont pas reproduites. C’est en 1955 que JEP entreprend la reproduction d’un véritable modèle de ce type de locotracteur. C’est un produit d’entrée de gamme, mais avec une mécanique sérieuse. Le moteur AP5 entraîne les 3 essieux. La carrosserie est en plastique, ce qui devient la règle. Cette dernière est particulièrement gonflée pour loger la mécanique, ce qui dessert le modèle. Sa silhouette est très approchante de la réalité et ce modèle sera boudé des amateurs. Il en va tout autrement du modèle HOrnby-acHO sorti en 1962. Il dispose aussi d’une mécanique sérieuse et fiable montée sur un châssis en zamac. Cette fois, la caisse en plastique est fidèlement reproduite, sans disproportion. Ce modèle aura un grand succés et restera la référence pour un petit locotracteur jusqu’en 1973, date de disparition de la marque. Lima avait bien annoncé un C 61 000 accompagné de son truck TC 61 000, ils étaient tous les deux illustrés dans les catalogues début des années 70. Mais ce fût une promesse qui ne se concrétisera pas. Cette « fausse joie » resssentie par les amateurs français arrive aux oreilles de Jouef, qui sait tendre l’oreille et qui présente son modèle au salon de Nuremberg 1979. Comme de coutume, c’est l’utilisation du plastique qui domine, même pour le châssis. Mais deux gros lests permettent d’obtenir un meilleur effort de traction que le modèle HOrnby-acHO. Le modèle Jouef représente une version plus récente de la SNCF qui dispose d’un silencieux et d’un pot d’échappement en toiture. Les rambardes en plastique souple, sont trop épaisses, solidité oblige. Le moteur 5 pôles est incliné pour attaquer l’essieux arrière qui sont bandagés, par l’intermédiaire d’une vis sans fin en laiton. Les deux premiers essieux captent le courant et sont entrainés par les bielles d’accouplement. La caisse est bien reproduite avec une nouveauté en modélisme, l’illusion donnée par la gravure de la présence du grand ventilateur de refroidissement derrière la persienne avant avec ses pales. Le modèle est équipé d’un éclairage sur l’avant. Un beau modèle qui aura une longue descendance, chez Jouef puis on le retrouvera chez Lima et jusqu’à sa reprise dans la gamme actuelle « Jouef junior line » de l’actuelle société Hornby International.

Les reproductions de locotracteur 030DA de JEP datant de 1955 au fond, HOrnby-acHO de 1962 au milieu et Jouef à partir de 1979 au premier plan. Si le modèle JEP est totalement disproportionné, celui de Hornby

est déjà d’un très haut niveau, que Jouef se doit de surpasser.

Les reproductions de locotracteur 030DA de JEP datant de 1955 au fond, HOrnby-acHO de 1962 au milieu et Jouef à partir de 1979 au premier plan. Si le modèle JEP est totalement disproportionné, celui de Hornby

est déjà d’un très haut niveau, que Jouef se doit de surpasser.

En 1962, le locotracteur 030DA HOrnby-acHO fait partie des modèles phares avec la vapeur 131TB de la marque.

En 1962, le locotracteur 030DA HOrnby-acHO fait partie des modèles phares avec la vapeur 131TB de la marque.

Le locotracteur C 61 004 contribue à l’ère nucléaire en tractant ce wagon spécial pour le combustible usé qui part en retraitement au centre de la Hague.

Le locotracteur C 61 004 contribue à l’ère nucléaire en tractant ce wagon spécial pour le combustible usé qui part en retraitement au centre de la Hague.

Il peut aussi contribuer à la défense nationale. Jouef commercialise à cette époque de nombreux wagons plats chargés de véhicules militaires d’origine Eko.

Il peut aussi contribuer à la défense nationale. Jouef commercialise à cette époque de nombreux wagons plats chargés de véhicules militaires d’origine Eko.

On peut distinguer plusieurs époques pour ce qui concerne la gamme des accessoires Jouef. Aux origines ce sont des bâtiments démontables d’une architecture assez « passe partout ». Ensuite, en 1965 il y a

le court intermède de la collaboration avec Pola, mais le style est trop germanique. Le charme du style régional bien français viendra avec le rachat de la gamme André Porte en 1967 et les nouveaux modèles

créés pour Jouef par ce dernier jusqu’à l’aube des années 70. Ensuite, le mouvement vers le réalisme se poursuit en 1973 sous l’impulsion de Philippe Valois, un maquettiste connu auparavant pour sa production

d’arbres très réalistes. On lui doit notamment la gare de Castelnaudary et le très beau moulin Sarthois. Mais avec l’embauche fin 1976 d’Alain Pras comme « maquettiste créateur », la gamme des bâtiments et

accessoires Jouef entre dans une nouvelle ère qui laissera des traces dans les souvenirs de nombreux amateurs. Spécialiste des maquettes d’architecture, il s’est distingué par la magnifique série de gares qui

seront rassemblées lors de l’exposition « Le temps des gares » au centre Pompidou en 1978. Il est aussi connu pour la vulgarisation de ses techniques de construction en papier Canson dans l’ouvrage publié

en collaboration avec Clive Lamming « Gares et bâtiments ferroviaires en modélisme » aux éditions Loco Revue paru en 1981. Les modèles conçus par Alain Pras sont maintenant à l’échelle exacte du 1/87ième.

C’est la période faste des créations chez Jouef avec des modèles cultes : la gare de Lusigny,

le poste d’aiguillage ancien, les immeubles modulaires, la grande gare, la scierie, la menuiserie, etc. C’est un

festival de belles réalisations, qui resteront dans l’histoire. Mais malheureusement, en 1981, Jouef, en proie à des difficultés, se sépare des services d’Alain Pras. Ce sera la fin d’une époque de collaboration

fructueuse. Alain Pras poursuivra son implication dans le monde du modélisme ferroviaire en collaborant avec MKD pour produire encore et toujours de très beaux modèles.

le poste d’aiguillage ancien, les immeubles modulaires, la grande gare, la scierie, la menuiserie, etc. C’est un

festival de belles réalisations, qui resteront dans l’histoire. Mais malheureusement, en 1981, Jouef, en proie à des difficultés, se sépare des services d’Alain Pras. Ce sera la fin d’une époque de collaboration

fructueuse. Alain Pras poursuivra son implication dans le monde du modélisme ferroviaire en collaborant avec MKD pour produire encore et toujours de très beaux modèles.

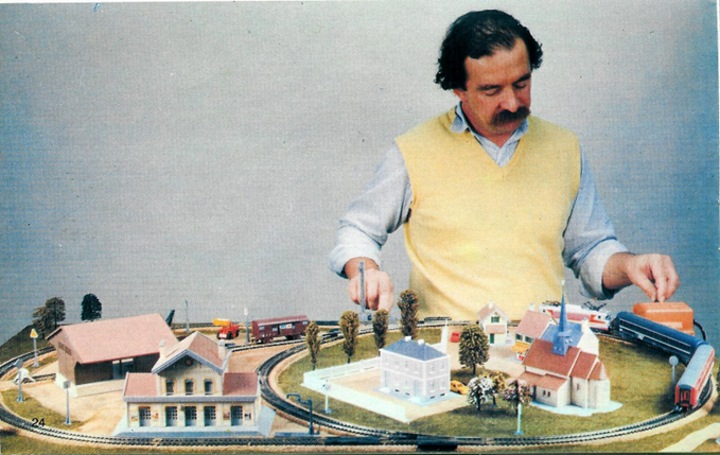

Dans le catalogue Jouef 1981, Alain Pras prodigue ses conseils aux amateurs pour construire leur réseau.

Dans le catalogue Jouef 1981, Alain Pras prodigue ses conseils aux amateurs pour construire leur réseau.

La Vie du Rail de semptembre 1978 présente Alain Pras et ses splendides maquettes destinées à l’exposition « Le temps des gares » au centre Pompidou.

La Vie du Rail de semptembre 1978 présente Alain Pras et ses splendides maquettes destinées à l’exposition « Le temps des gares » au centre Pompidou.

Un échantillon des plus belles créations réalisées par Alain Pras lorsqu’il travaillait pour Jouef, de 1976 à 1981.

Un échantillon des plus belles créations réalisées par Alain Pras lorsqu’il travaillait pour Jouef, de 1976 à 1981.

Publicité dans Loco Revue de mai 1981 pour la brochure « Gare et Bâtiments » éditée par Clive Lamming et Alain Pras. Un ouvrage de référence qui a bercé ma jeunesse.

Publicité dans Loco Revue de mai 1981 pour la brochure « Gare et Bâtiments » éditée par Clive Lamming et Alain Pras. Un ouvrage de référence qui a bercé ma jeunesse.

La couverture du dépliant nouveauté 79 est ici reconstitué avec quelques créations majeures d’Alains Pras, La gare de Lusigny, le château d’eau, le poste d’aiguillage ancien,

les immeubles modulaires, etc.

La couverture du dépliant nouveauté 79 est ici reconstitué avec quelques créations majeures d’Alains Pras, La gare de Lusigny, le château d’eau, le poste d’aiguillage ancien,

les immeubles modulaires, etc.

Le poste d’aiguillage ancien aura une longue vie sous les marques Jouef, puis Lima qui rachète jouef en 2001

Sa longueur peut être doublée en juxtaposant deux kits.

Le poste d’aiguillage ancien aura une longue vie sous les marques Jouef, puis Lima qui rachète jouef en 2001

Sa longueur peut être doublée en juxtaposant deux kits.

Le dépliant des nouveautés 1979 avec son encadrement art déco met en avant le château d’eau et le poste d’aiguillage ancien. A chaque fois, un petit diorama, façon Alain Pras, met en valeur la maquette dans un

beau décor.

Le dépliant des nouveautés 1979 avec son encadrement art déco met en avant le château d’eau et le poste d’aiguillage ancien. A chaque fois, un petit diorama, façon Alain Pras, met en valeur la maquette dans un

beau décor.

Un article prémonitoire dans RMF de janvier 1977. Alain Pras propose un article pour fabriquer en papier Canson un abri de quai qui sera repris par Jouef.

Un article prémonitoire dans RMF de janvier 1977. Alain Pras propose un article pour fabriquer en papier Canson un abri de quai qui sera repris par Jouef.

Plus tard en 1980, Alain Pras crée la version industrielle, l’abri de quai de la gare de Lusigny sur la base de sa maquette en carton.

La gare de marchandise, l’une des premières créations de l’ère Alain Pras.

La gare de marchandise, l’une des premières créations de l’ère Alain Pras.

Ambiance intermédiaire de l’époque II ; Lusigny en 1936 exploité par la Compagnie de l’Est.

Ambiance intermédiaire de l’époque II ; Lusigny en 1936 exploité par la Compagnie de l’Est.

A gauche, l’époque qui fait le plus rêver reste l’époque 1. La traction hippomobile est reine et la gare toute neuve, peu de temps après l’inauguration en 1860. A droite, retour à la réalité

de l’époque IV autour de 1985, les belles années de la Peugeot 205 GTI et des BB 15000. Au loin, les immeubles ont remplacé la campagne paisible. La gare de Lusigny a pris un coup de vieux, mais elle est

toujours là défiant le temps qui passe.

A gauche, l’époque qui fait le plus rêver reste l’époque 1. La traction hippomobile est reine et la gare toute neuve, peu de temps après l’inauguration en 1860. A droite, retour à la réalité

de l’époque IV autour de 1985, les belles années de la Peugeot 205 GTI et des BB 15000. Au loin, les immeubles ont remplacé la campagne paisible. La gare de Lusigny a pris un coup de vieux, mais elle est

toujours là défiant le temps qui passe.

La gare de Lusigny sur une carte postale de la belle époque.

La gare de Lusigny sur une carte postale de la belle époque.

Au début du chemin de fer, chaque compagnie avait ses familles de gares en fonction de la taille des agglomérations desservies. Les plans sont normalisés par famille. La Cie de l’Est ne fait pas exception et

développe ses propres plans. La gare de Lusigny fait partie du « type 11 . Ce type, dû à l’ingénieur en chef A. Baude, est mis en œuvre sous différentes variantes entre 1859 et 1866. Sa caractéristique marquante

est d’avoir un pignon central face à la cour des voyageurs et face aux voies. Ainsi la fonction traversante marque le passage des voyageurs du statut de piétons à celui de passagers. Jouef l’a quelque peu

simplifié. Côté cour, le corps central

devrait être avancé par rapport aux ailes. La façade devrait disposer d’une porte centrale au linteau arrondi et deux fenêtres latérales. Jouef, pour optimiser le moule, a utilisé

la même façade alignée sur chaque face avec uniquement des portes au rez de chaussée.

devrait être avancé par rapport aux ailes. La façade devrait disposer d’une porte centrale au linteau arrondi et deux fenêtres latérales. Jouef, pour optimiser le moule, a utilisé

la même façade alignée sur chaque face avec uniquement des portes au rez de chaussée.

La vraie gare de Lusigny-sur-Barse se trouve dans le département de l’Aube entre Troyes et Chaumont. C’est une gare de passage de la ligne 4 Paris-Mulhouse au Km 182. La Compagnie de l’Est est la seule qui numérote ses lignes. Cette gare n’est plus desservie par la SNCF depuis les années 1990. Elle a connu entretemps une carrière de discothèque avec un dj nommé Snoopy. Le bâtiment est de nos jours dans un état de délabrement avancé. Triste sort pour une gare connue aux quatre coins de la France, reproduite à des milliers d’exemplaires. La gare de Lusigny de Jouef est un kit classique pour l’époque. Il est très simple de montage, le nombre de pièces est limité. La gravure des portes et fenêtres est plutôt assez grossière. Les couleurs choisies pour les grappes de moulage sont réalistes, mais malheureusement elles laissent passer la lumière. Si vous éclairez votre bâtiment, commencez par une peinture sombre intérieure. Les belles affiches livrées par Jouef (hérité de l’époque André Porte) peuvent servir pour une gare de l’époque des années 50-60.

L’échelle du 1/87ième est pleinement respectée avec la gare de Lusigny ce qui permet de mettre en valeur les beaux personnages Preiser de l’époque 1.

L’échelle du 1/87ième est pleinement respectée avec la gare de Lusigny ce qui permet de mettre en valeur les beaux personnages Preiser de l’époque 1.

En plus de sa gare, Jouef propose en 1979 tout sa gamme « old-timer ». L’abris de quai sortira en 1980. Sur la notice de la gare de Lusigny, une photographie d’un exemple de diorama intégrant la gare et les

autres éléments assortis.

En plus de sa gare, Jouef propose en 1979 tout sa gamme « old-timer ». L’abris de quai sortira en 1980. Sur la notice de la gare de Lusigny, une photographie d’un exemple de diorama intégrant la gare et les

autres éléments assortis.

Le socle fourni par Jouef est vraiment minimaliste et nécessite une reconstruction adaptée à votre réseau.

Le socle fourni par Jouef est vraiment minimaliste et nécessite une reconstruction adaptée à votre réseau.

Compte tenu de son caractère « d’ancêtre architectural ferroviaire », la gare de Lusigny peut sans problème s’immiscer dans toutes les périodes, de l’époque I à la VI actuelle. A vous de choisir suivant le thème de votre réseau. Bien entendu, la décoration devra être en phase avec son temps. Il faut veiller à la vraisemblance de tous les éléments autour de la gare. C’est là qu’un travail passionnant d’historien peut commencer pour les modélistes que nous sommes, afin de voyager dans le temps, plus ou moins loin.

Les deux ancêtres des années 50 de la 030 TB Boer, le modèle TAB à l’arrière et le modèle PMP à l’avant. Deux modèles très rares.

Les deux ancêtres des années 50 de la 030 TB Boer, le modèle TAB à l’arrière et le modèle PMP à l’avant. Deux modèles très rares.

La 030 TB de TAB utilise le régul, métal mou, pour la reproduction de sa caisse. C’est un modèle idéal pour tracter un convoi de marchandises VB.

La 030 TB de TAB utilise le régul, métal mou, pour la reproduction de sa caisse. C’est un modèle idéal pour tracter un convoi de marchandises VB.

Le réseau de l’Ouest a fait construire 72 machines de ce type entre 1888 et 1898 pour les lignes de banlieue et notamment celle de Paris à St Germain. Elles seront surnommées « Boer » à la suite d’un conflit qui se déroulait à cette époque dans le Transvaal et qui mobilisait l’opinion. Avec une vitesse de 80km/h (donc relativement importante), elles sont ensuite mutées vers des lignes secondaires pour assurer la traction de trains omnibus. A la SNCF, immatriculées 030 TB, certaines assureront du service jusqu’en 1952. Ces machines ont une silhouette très caractéristique avec leurs mécanismes et cylindre intérieur. Cette simplicité de ligne a beaucoup tenté les fabricants et les amateurs, du fait de sa facilité de reproduction, pour une machine à vapeur.

La 030 TB de Jouef apparait en soulevant la page nouveauté dans une publicité dans Loco Revue de janvier 1979. Les publicités suivantes (à droite) sont plus explicites.

La 030 TB de Jouef apparait en soulevant la page nouveauté dans une publicité dans Loco Revue de janvier 1979. Les publicités suivantes (à droite) sont plus explicites.

En miniature il y aura deux modèles précurseurs de 030TB, ceux de TAB et de PMP dans les années 50. Ce sont des modèles rares et recherchés par les collectionneurs. Mais c’est à Jouef que revient l’honneur

de rendre la petite vapeur accessible à tous. En reproduisant cette petite locomotive ancienne, Jouef donne un élan « vintage » à ses nouveautés 1979.

Il peut ainsi ressortir les voitures à impériale datant d’une

dizaine d’années et sorties du catalogue entre-temps. La locomotive est de conception très simple : pas d’éclairage, et le traditionnel moteur 5 pôles vient directement attaquer le dernier essieu via une vis sans

fin. La décoration est noire, aux couleurs de la compagnie de l’Etat. Cette simplicité permet à Jouef de la vendre à bas prix (80 F) et de la proposer dans des coffrets de départ.

Il peut ainsi ressortir les voitures à impériale datant d’une

dizaine d’années et sorties du catalogue entre-temps. La locomotive est de conception très simple : pas d’éclairage, et le traditionnel moteur 5 pôles vient directement attaquer le dernier essieu via une vis sans

fin. La décoration est noire, aux couleurs de la compagnie de l’Etat. Cette simplicité permet à Jouef de la vendre à bas prix (80 F) et de la proposer dans des coffrets de départ.

La petite 030 TB de Jouef en version détaillée et repeinte par moi au premier plan. A l’arrière, la version or « Jouef collection ».

La petite 030 TB de Jouef en version détaillée et repeinte par moi au premier plan. A l’arrière, la version or « Jouef collection ».

La 030 TB à la manœuvre en gare de marchandise.

La 030 TB à la manœuvre en gare de marchandise.

La 030 TB sera déclinée dans une curieuse version rouge et or en 1981. Elle était certainement destinée aux enfants. Elle porte le numéro 1925, sans doute en allusion aux années

folles. Elle disparait rapidement en 1982.

La 030 TB sera déclinée dans une curieuse version rouge et or en 1981. Elle était certainement destinée aux enfants. Elle porte le numéro 1925, sans doute en allusion aux années

folles. Elle disparait rapidement en 1982.

Les impériales ont été utilisées durant le XIXe siècle sur les premiers moyens de transport qu’étaient les diligences, certains tramways et aussi les premiers autobus parisiens. Dès 1853, la compagnie des

Chemins de Fer de l’Ouest, qui deviendra plus tard, la compagnie de l’Etat, met en service des voitures à impériales ouvertes. De tout temps Paris-St Lazare doit faire face à de plus importants trafics de

banlieue de l’agglomération parisienne. Or en 1870 il n’y a que 13 voies à quai (22 pour l’ère moderne). Seule solution pour augmenter la capacité sans doubler les étages. Pour cela, la compagnie de l’Ouest

met en service des voitures rudimentaires, comportant des compartiments exigus à l’étage inférieur (1,70m de hauteur au plafond) pour les secondes classes et des compartiments ouverts sur les toits pour les

troisièmes classes. L’accès à l’impériale se faisait par un escalier extérieur en bout de caisse, puis en longeant cette impériale le long de la toiture. Sans garde-corps, il faut s’accrocher à ce que l’on peut.

Une situation périlleuse, inimaginable de nos jours. L’impériale est ouverte à tous vents, la pluie, le froid, la fumée des locomotives à vapeur, la poussière en été.

Mais certains passagers apprécient beaucoup,

à la belle saison, la griserie et le sentiment de liberté que procure le voyage à l’air libre. En 1882, c’est la compagnie de l’Est qui est confrontée au même problème de capacité, cette fois depuis la gare de l’Est

à Paris, se dote de pas moins de 563 voitures dénommées Bidel. La différence était dans l’étage supérieur, couvert cette fois-ci, ce qui nécessitait alors une circulation des passagers par le centre. Ils se

trouvaient ainsi bien plus en sécurité et à l’abri des intempéries. Ces voitures terminent leur carrière en 1950 sur la ligne de la Bastille.

Mais certains passagers apprécient beaucoup,

à la belle saison, la griserie et le sentiment de liberté que procure le voyage à l’air libre. En 1882, c’est la compagnie de l’Est qui est confrontée au même problème de capacité, cette fois depuis la gare de l’Est

à Paris, se dote de pas moins de 563 voitures dénommées Bidel. La différence était dans l’étage supérieur, couvert cette fois-ci, ce qui nécessitait alors une circulation des passagers par le centre. Ils se

trouvaient ainsi bien plus en sécurité et à l’abri des intempéries. Ces voitures terminent leur carrière en 1950 sur la ligne de la Bastille.

La première reproduction des voitures « Bidel » Est nous vient du magasin parisien « Au Pélican » qui propose à la fin des années 40 un modèle très détaillé entièrement fait à la main,

inscriptions incluses. (Collection Bellorgey).

La première reproduction des voitures « Bidel » Est nous vient du magasin parisien « Au Pélican » qui propose à la fin des années 40 un modèle très détaillé entièrement fait à la main,

inscriptions incluses. (Collection Bellorgey).

Jouef propose deux modèles de voiture Etat, dont une à impériale en 1969, mais sans locomotive pour l’accompagner et le succès n’est pas au rendez-vous et elles disparaissent du catalogue dès 1971. En 1979, la voiture réapparaît, mais avec un atout de taille, elle est accompagnée cette fois de la petite 030 Etat dans l’élan « vintage » de Jouef. Le modèle est celui qui est conservé au musée du Chemin de fer de Mulhouse. Il est composé de deux parties principales ; le châssis le niveau inférieur et la partie impériale. Ces deux parties sont assemblées par une vis située sous le châssis. La gravure est correcte et les dimensions sont exactes. Les banquettes en bois de l’impériale sont correctement reproduites. La version de 1979 possède des inscriptions sur les extrémités « il est défendu de stationner sur les marchepieds d’accès aux impériales »

Les deux premières voitures de banlieue Etat proposées par Jouef en 1969, dont celle à impériales. Elles disparaissent du catalogue dès 1971, faute d’une locomotive assortie pour

former une rame homogène.

Les deux premières voitures de banlieue Etat proposées par Jouef en 1969, dont celle à impériales. Elles disparaissent du catalogue dès 1971, faute d’une locomotive assortie pour

former une rame homogène.

Embarquer dans une voiture à impériale de la compagnie de l’Etat, ou s’en extraire, était assez risqué pour les élégantes à ombrelles de la fin du XIX siècle.

Embarquer dans une voiture à impériale de la compagnie de l’Etat, ou s’en extraire, était assez risqué pour les élégantes à ombrelles de la fin du XIX siècle.

La Voiture à Impériale est dans l’esprit « OLD Timer » des nouveautés 1979 de Jouef avec la 030 Boer, la gare de Lusigny, le château d’eau ou le poste d’aiguillage ancien. Le fourgon Etat

apparaitra en 1980 en complément.

La Voiture à Impériale est dans l’esprit « OLD Timer » des nouveautés 1979 de Jouef avec la 030 Boer, la gare de Lusigny, le château d’eau ou le poste d’aiguillage ancien. Le fourgon Etat

apparaitra en 1980 en complément.

Au milieu des années 70, le trafic banlieue augmente régulièrement de 2 à 3% par an. Il convient alors pour la SNCF de massifier encore la capacité de ses matériels. Le concept à deux étages revient sur le devant de l’actualité avec les VB2N (Voitures de Banlieue à 2 Niveaux) construites à 589 exemplaires. Les rames disposent de voitures- pilotes et elles sont donc réversibles. De nos jours, ce sont aussi les TGV qui souvent disposent de deux étages pour plus de capacité.

Les immeubles de ville sont longtemps absents des catalogues des marchands d’accessoires. Une des particularités du moulage plastique est de permettre la modularité. C’est particulièrement utile pour les

bâtiments urbains. Faller, en 1956, sera le premier à proposer des boites permettant une construction modulaire. Au milieu des années 60, Faller reprendra ses kits d’immeubles pour les adapter au système

routier AMS. Mais se faisant, ils perdront leur aspect modulaire.

Les immeubles de ville sont longtemps absents des catalogues des marchands d’accessoires. Une des particularités du moulage plastique est de permettre la modularité. C’est particulièrement utile pour les

bâtiments urbains. Faller, en 1956, sera le premier à proposer des boites permettant une construction modulaire. Au milieu des années 60, Faller reprendra ses kits d’immeubles pour les adapter au système

routier AMS. Mais se faisant, ils perdront leur aspect modulaire.

Le plastique permet de proposer des kits évolutifs de construction de bâtiment urbains, ici par Faller comme décrit dans cette brochure de Faller.

La gamme des boites de construction d’immeubles modulaires dans le catalogue Faller 1959.

La gamme des boites de construction d’immeubles modulaires dans le catalogue Faller 1959.

La boite 901 de Faller (à gauche) datant de 1956, fondatrice du concept d’immeuble modulaire. En 1966, les boites sont standardisées et adaptées au système routier Faller AMS

(à droite). De ce fait, elles perdent leur caractère modulaire.

La boite 901 de Faller (à gauche) datant de 1956, fondatrice du concept d’immeuble modulaire. En 1966, les boites sont standardisées et adaptées au système routier Faller AMS

(à droite). De ce fait, elles perdent leur caractère modulaire.

Par la suite arrive un des premiers fabricants français à profiter des possibilités du moulage plastique, avec André Porte, ce sera Batinor. Cette lignée est créée par les jouets Hachette. La célèbre librairie du

boulevard Saint-Germain, à Paris, se diversifie vers les jouets avec la marque Batinor. En 1958, elle propose pour ses premières maisons des kits permettant la construction de villes provinciales françaises.

L’aspect modulaire des premiers kits permet de faire varier de nombreux paramètres. Bien avant les immeubles modulaires de Jouef, mais on a déjà quasiment les mêmes possibilités. Cette première série

est dénommée « série reconstruction » ce qui donne le ton de la simplicité. Batinor adopte, comme c’est la norme à l’époque, l’échelle du 1/100ième, censée bien se marier avec le H0.

Au début des années 60

apparaissent des modèles plus typés ; hôtel particulier, villa type Monaco avec bow-window, immeuble parisien, cinéma ou garage Citroën. La production s’arrête au milieu des années 60, laissant le champ libre

aux fabricants allemands, en attendant que Jouef ne reprenne la main.

Au début des années 60

apparaissent des modèles plus typés ; hôtel particulier, villa type Monaco avec bow-window, immeuble parisien, cinéma ou garage Citroën. La production s’arrête au milieu des années 60, laissant le champ libre

aux fabricants allemands, en attendant que Jouef ne reprenne la main.

Le catalogue 1958 de Batinor propose déjà des modèles plus typés comme des hôtels particuliers ou des immeubles parisiens.

Les premiers immeubles proposés en kit par Batinor constituent la « série reconstruction ». C’est un mode de construction modulaire permettant toutes sortes de variantes.

Les premiers immeubles proposés en kit par Batinor constituent la « série reconstruction ». C’est un mode de construction modulaire permettant toutes sortes de variantes.

En 1979, avec ses immeubles modulaires, Jouef comble un vide et fait preuve d’originalité. Grâce à de multiples combinaisons, l’amateur peut constituer d’importants ensembles urbains. Quatre références sont proposées ; immeuble d’angle ou en façade, toiture tuiles ou zinc. Les boites contiennent des éléments sensiblement identiques qui peuvent être modifiés au gré des fantaisies de chacun. On peut jongler sur le nombre d’étages grâce aux murs sécables. Pour le rez-de-chaussée, des éléments inscrutables sont proposés avec vitrines, portails ou fenêtres. Des balcons peuvent être ajoutés. Des rambardes sont disponibles pour être ajoutées sur les fenêtres. Des volets peuvent être ajoutés. En y ajoutant des variations de couleurs des façades et des toits, on peut ainsi constituer des quartiers homogènes, mais sans monotonie. Pour la reproduction des fenêtres, Jouef fait appel à une très vieille technique utilisée par Cropsy dans les années 50 ; du rhodoïd transparent avec les bois sérigraphiés en blanc.

Les premières boites d’immeubles modulaires avec les deux types de toiture, tuiles ou zinc.

Les premières boites d’immeubles modulaires avec les deux types de toiture, tuiles ou zinc.

Publicité dans RMF de décembre 1978 présentant une belle composition d’immeubles modulaires, sans doute un ensemble ayant pour auteur Alain Pras.

Publicité dans RMF de décembre 1978 présentant une belle composition d’immeubles modulaires, sans doute un ensemble ayant pour auteur Alain Pras.

Les immeubles modulaires Jouef se laissent facilement monter. Je peux en témoigner après avoir monté les vieilles boites que j’avais encore en stock pour rédiger cet article. Pour la décoration, une planche en papier imprimé propose une belle gamme de rideaux, d’affiches et d’enseignes. Le style est rétro et permet de garnir les façades et les vitrines. Seul petit inconvénient, les boites ne contiennent pas de trottoir, à l’amateur de les constituer en carton.

A gauche, des géants derrière les immeubles, une illustration du catalogue Jouef 1998. A droite, publicité dans le RMF d’octobre 1978.

A gauche, des géants derrière les immeubles, une illustration du catalogue Jouef 1998. A droite, publicité dans le RMF d’octobre 1978.

C’est parti pour un montage assez simple. On coupe les façades suivant le nombre d’étages désirés.

C’est parti pour un montage assez simple. On coupe les façades suivant le nombre d’étages désirés.

Les façades sont sécables pour choisir le nombre d’étages. Plusieurs modèles de rez-de-chaussée permettent la variété. Des rambardes peuvent être mises aux fenêtres.

Notez la planche de décoration avec d’abondantes possibilités.

Les façades sont sécables pour choisir le nombre d’étages. Plusieurs modèles de rez-de-chaussée permettent la variété. Des rambardes peuvent être mises aux fenêtres.

Notez la planche de décoration avec d’abondantes possibilités.

Pour un résultat rapidement convainquant. Ici les façades et les toitures sont peintes de différentes nuances pour plus de variété. Les devantures de vitrines sont incrustées au

rez-de-chaussée après peinture.

Pour un résultat rapidement convainquant. Ici les façades et les toitures sont peintes de différentes nuances pour plus de variété. Les devantures de vitrines sont incrustées au

rez-de-chaussée après peinture.

Ainsi autour de la gare de Lusigny Alain Pras nous offre la possibilité de créer « un pâté de maisons » à la française. Loco Revue le conseille dans son numéro de novembre 1978, afin de l’insérer dans un décor de

village, d’utiliser les toits en tuiles, les immeubles à toiture zinc ayant un caractère très « parisien ». Il conseille aussi de ne pas créer d’immeubles trop hauts pour rester vraisemblable. Il est vrai qu’en ouvrant les

boites Jouef, la tendance naturelle, pour ne rien perdre, est de réaliser un ensemble de 5 étages en utilisant les possibilités maximales.

Ainsi autour de la gare de Lusigny Alain Pras nous offre la possibilité de créer « un pâté de maisons » à la française. Loco Revue le conseille dans son numéro de novembre 1978, afin de l’insérer dans un décor de

village, d’utiliser les toits en tuiles, les immeubles à toiture zinc ayant un caractère très « parisien ». Il conseille aussi de ne pas créer d’immeubles trop hauts pour rester vraisemblable. Il est vrai qu’en ouvrant les

boites Jouef, la tendance naturelle, pour ne rien perdre, est de réaliser un ensemble de 5 étages en utilisant les possibilités maximales.

Les quatre références dans le dépliant nouveauté 1979 et qui sont présentés comme nouveauté 1978.

Les quatre références dans le dépliant nouveauté 1979 et qui sont présentés comme nouveauté 1978.

Types de toit, variété des commerces, modèles de portes palières, présence de volets, de fers forgés, de balcons, nuance des couleurs et de la décoration, tous ces éléments apportent

de la variété à la ville de Jouef.

Types de toit, variété des commerces, modèles de portes palières, présence de volets, de fers forgés, de balcons, nuance des couleurs et de la décoration, tous ces éléments apportent

de la variété à la ville de Jouef.

Les immeubles Jouef utilisés sur mon réseau AL comme fond de décor en demi-relief avec la partie arrière découpée. Des bordures en gré rose sont ajoutées pour faire plus alsacien.

Je regrette de ne pas avoir suivi les conseils de Loco Revue et d’avoir laissé 5 étages sur l’immeuble le plus haut qui est réduit à deux fenêtres en largeur. Mais c’était il y a 30 ans, et plus question de revenir en

arrière, les immeubles Jouef ne sont plus disponibles depuis les années 2000.

Les immeubles Jouef utilisés sur mon réseau AL comme fond de décor en demi-relief avec la partie arrière découpée. Des bordures en gré rose sont ajoutées pour faire plus alsacien.

Je regrette de ne pas avoir suivi les conseils de Loco Revue et d’avoir laissé 5 étages sur l’immeuble le plus haut qui est réduit à deux fenêtres en largeur. Mais c’était il y a 30 ans, et plus question de revenir en

arrière, les immeubles Jouef ne sont plus disponibles depuis les années 2000.

A partir de 1988, Faller va s’inspirer de Jouef pour proposer à sa façon des immeubles modulaires de style français. Jouef fusionne ses 4 boites d’immeubles en 1984 en deux références

; Immeuble d’angle ou de façade. Les boites sont maintenant livrées avec les deux types de toiture inclus ; zinc ou tuiles.

A partir de 1988, Faller va s’inspirer de Jouef pour proposer à sa façon des immeubles modulaires de style français. Jouef fusionne ses 4 boites d’immeubles en 1984 en deux références

; Immeuble d’angle ou de façade. Les boites sont maintenant livrées avec les deux types de toiture inclus ; zinc ou tuiles.

En 1998 Jouef complètera sa gamme urbaine avec 3 nouvelles références, la Pharmacie, la Maison de la presse et l’hotel qui fait maison d’angle. La construction est sans colle.

En 1998 Jouef complètera sa gamme urbaine avec 3 nouvelles références, la Pharmacie, la Maison de la presse et l’hotel qui fait maison d’angle. La construction est sans colle.

Apparu en 1960, le New Rail est chez Jouef un tournant dans l’évolution de la marque. Techniquement c’est un gros investissement, il faut des machines qui permettent de surmouler les rails et de découper le profilé à la sortie du moule. Tout cela pour orienter la marque définitivement vers le monde du modélisme. Les premiers New rails sont en laiton ce qui assure une très bonne conduction du courant. Mais sa couleur n’est pas réaliste et c’est le reproche qu’on lui fait. Aussi Jouef abandonne ce métal vers 1962 pour un profilé en acier zingué (ou acier chromaté, il y a plusieurs dénominations). Cet alliage à base de zinc est une matière première bien plus économique, ce qui arrange la firme de Champagnole. Et là, c’est une catastrophe pour le fonctionnement, ce métal s’oxide en surface et la captation du courant en prend un sacré coup. Comme Jouef n’excelle pas dans le nombre de points de captation du courant pour ses motrices, le plantage devient la règle. Sans compter les pertes de charge et les baisses de tension pour les grands circuits. Au fil du temps la gamme New rails va s’étendre, notamment avec à partir de 1972 les aiguillages à grand rayon de 671mm et les rails flexibles. Les éléments de voie Jouef étant assez économique (point majeur qui permet à beaucoup d’envisager de concevoir un grand réseau). L’arrivée, en 1979 de la nouvelle gamme des éléments en Maillechort est ainsi une petite révolution qui hausse Jouef dans la cour des grands, avec des éléments du niveau des gammes allemandes. Fini les problèmes de conduction, de prise de courant et de conduction. Ce métal allie les qualités du laiton avec la couleur réaliste de l’acier. Il est cependant nécessaire de peindre les côtés du profilé de couleur comme cela devient la règle avec l’arrivée du modélisme d’atmosphère. Ajouter à cela, l’arrivée des aiguillages courbes de rayon 385mm finalise cette apothéose.

La nouvelle gamme de rail Maillechort se caractérisera à partir de 1979 par des emballages verts pour se distinguer de la gamme en acier.

La nouvelle gamme de rail Maillechort se caractérisera à partir de 1979 par des emballages verts pour se distinguer de la gamme en acier.

Les nouveaux accessoires illustrés dans le catalogue 1978, le pont métallique, la grue de quai destinée aux gares de marchandise et la manche à eau, pour faire le plein des tenders

de locomotives à vapeur.

Les nouveaux accessoires illustrés dans le catalogue 1978, le pont métallique, la grue de quai destinée aux gares de marchandise et la manche à eau, pour faire le plein des tenders

de locomotives à vapeur.

Le RMF de novembre 1978 présente le nouveau pont Jouef. Le franchissement d’une vallée, comme illustré en couverture nécessite deux boites pour une voie unique, quatre pour une voie

double.

Le RMF de novembre 1978 présente le nouveau pont Jouef. Le franchissement d’une vallée, comme illustré en couverture nécessite deux boites pour une voie unique, quatre pour une voie

double.

La grue de quai complète la nouvelle gare de marchandise et permet de décharger les cadres des wagons plats.

La grue de quai complète la nouvelle gare de marchandise et permet de décharger les cadres des wagons plats.

A gauche, un ensemble de nouveaux accessoires fait partie des nouveautés 1979. A droite, des explications sont données sur le nouveau Régulateur Electronique de Trafic. Son montage

nécessite cependant la création de deux secteurs isolés et le raccordement d’un nombre non négligeable de câbles.

A gauche, un ensemble de nouveaux accessoires fait partie des nouveautés 1979. A droite, des explications sont données sur le nouveau Régulateur Electronique de Trafic. Son montage

nécessite cependant la création de deux secteurs isolés et le raccordement d’un nombre non négligeable de câbles.

Au chapitre de l’électronique de commande des trains apparait le RET (Régulateur Electronique de Trafic). Présenté sous la forme de petites armoires de relayage réalistes que l’on peut intégrer au décor à côté des voies, ce sont deux modules destinés à être associés à la signalisation. Ils assurent la progressivité de l’arrêt des trains aux feux rouges, comme celle du redémarrage lors du passage au vert. L’exploitation devient ainsi beaucoup plus réaliste. L’inconvénient est toutefois qu’il faut doubler le nombre de sectionnements de la voie pour un signal et qu’il y a tout de même 9 fils électriques à brancher pour le module principal et 6 fils pour celui de ralentissement. Ce n’est donc pas toujours simple à installer. Le système est plus destiné à des arrêts en gare sur des portions bien visibles du réseau. Il est compatible avec la télécommande Jouefmatic.

On aurait pu penser que l’ensemble des nouveautés 1979 de Jouef été de style ancien, au moins pour ce qui concerne les éléments de décor. Cette station-service vient démentir ce constat. De style très

moderne, elle ne déparerait pas sur un réseau actuel, en 2022 (bien que de nombreuses stations sont maintenant sans personnel et à paiement automatique, rationalisation oblige). Conçue par Alain Pras,

l’assemblage est facile. Il y a de nombreux accessoires comme des pneus, pompes, pont pour réaliser la vidange des véhicules. Une grande feuille d’autocollants est jointe permettant une décoration colorée

aux couleurs de Schell.

Les dimensions sont très proches de l’échelle exacte, comme c’est maintenant la règle chez Jouef. Cette station ne peut donc pas cohabiter avec des bâtiments réalisés au 1/100.

Les dimensions sont très proches de l’échelle exacte, comme c’est maintenant la règle chez Jouef. Cette station ne peut donc pas cohabiter avec des bâtiments réalisés au 1/100.

La boite de construction comprend une notice détaillée et une superbe planche d’autocollants permettant une décoration aux couleurs de la société Shell. Notez l’ampoule de colle, livrée

dans la boite, bien dans l’esprit des maquettes à construire, comme celle d’avions ou de bateaux. Il faut se rappeler que Jouef fait partie du groupe « Le jouet Français » associé à Heller et Solido.

La boite de construction comprend une notice détaillée et une superbe planche d’autocollants permettant une décoration aux couleurs de la société Shell. Notez l’ampoule de colle, livrée

dans la boite, bien dans l’esprit des maquettes à construire, comme celle d’avions ou de bateaux. Il faut se rappeler que Jouef fait partie du groupe « Le jouet Français » associé à Heller et Solido.

La passion de Jouef pour les stations-services, celle de 1958 (blanche) puis de 1959 (version Shell jaune) à gauche, celle d’Alain Pras de 1979 à droite. Elle est désignée relais de

Lusigny, car sortie la même année que la célèbre gare.

La passion de Jouef pour les stations-services, celle de 1958 (blanche) puis de 1959 (version Shell jaune) à gauche, celle d’Alain Pras de 1979 à droite. Elle est désignée relais de

Lusigny, car sortie la même année que la célèbre gare.

La station Jouef en action pour ravitailler une Alfa Roméo spider et une Renault 4L. Nous sommes en 1973, l’équipe Alpine Renault s’attaque au rallye de Monte Carlo, épreuve qu’elle

va remporter (Modèles Atlas).

La station Jouef en action pour ravitailler une Alfa Roméo spider et une Renault 4L. Nous sommes en 1973, l’équipe Alpine Renault s’attaque au rallye de Monte Carlo, épreuve qu’elle

va remporter (Modèles Atlas).

On est en 1979, la grande époque du pétrole roi. Voiture, autorail, RTG, tous utilisent cette énergie. La chasse au Gaspi va bientôt commencer.

On est en 1979, la grande époque du pétrole roi. Voiture, autorail, RTG, tous utilisent cette énergie. La chasse au Gaspi va bientôt commencer.

Dans la série Collectionneur, la Pacific 231 K PLM.

Dans la série Collectionneur, la Pacific 231 K PLM.

A partir de la fin de l’année 1979, Jouef choisit quelques-unes de ses plus belles locomotives à vapeur pour lancer sa série « Collectionneurs » destinée aux amateurs de belles pièces. La métallisation façon or satiné met bien en valeur la finesse de gravure des modèles. Joliment présentés sous une vitrine de taille adaptée en plexi, les locomotives sont montées sur un socle en bois verni. Ces modèles destinés à l’exposition, ne sont pas motorisés. Au départ six modèles sont proposés : La 231K, la 150X (une version BR 44 sera destiné au marché allemand), une 141R charbon, la 140C avec le tender Est, la 040TA et la petite 030T Boer accouplée à une voiture impériale.

Quelques exemplaires des six premiers modèles de la série. Destinés à l’exposition, les modèles ne sont pas motorisés. Ils sont vissés sur un socle en bois teinté. Il y a deux types

de longueurs de vitrines en plexiglas. Une plaque gravée porte le nom de la locomotive. Les emballages noirs donnent encore plus de prestige et de contraste à la couleur dorée des machines.

Quelques exemplaires des six premiers modèles de la série. Destinés à l’exposition, les modèles ne sont pas motorisés. Ils sont vissés sur un socle en bois teinté. Il y a deux types

de longueurs de vitrines en plexiglas. Une plaque gravée porte le nom de la locomotive. Les emballages noirs donnent encore plus de prestige et de contraste à la couleur dorée des machines.

Pour le marché Allemand, Jouef propose un modèle de BR 44 à la place de la 150X français. Doté de pare-fumée White, c’est un modèle exclusif, que l’on ne trouvera pas en France.

Pour le marché Allemand, Jouef propose un modèle de BR 44 à la place de la 150X français. Doté de pare-fumée White, c’est un modèle exclusif, que l’on ne trouvera pas en France.

Ce nouveau wagon trémie a déchargement axial est spectaculaire pour son niveau de détail. Du beau Jouef qui servira longtemps de référence pour ce type.

Ce nouveau wagon trémie a déchargement axial est spectaculaire pour son niveau de détail. Du beau Jouef qui servira longtemps de référence pour ce type.

Fin 1979, Jouef commercialise un modèle très moderne à la SNCF à cette époque. Il s’agit d’un wagon trémie à bogie Fad construit à partir de 1972 par la société Arbel. Sa spécificité est dénommée « Wagon-trémie à déchargement contrôlé axial haut pour transport de laitier » Destiné à véhiculer du laitier de haut fourneau ou du gravier utilisé en grande quantité pour construire des autoroutes ou des plateformes. La hauteur des orifices de déchargement permet l’utilisation de transbordeur à bande directement vers un camion. Le modèle Jouef est très fidèle au prototype réel. La trémie est composée de deux coquilles encliquetées sur un châssis. De nombreux accessoires sont rapportés. Il ne manque que les volants de manœuvre des trappes de déchargement. De nombreuses variantes de décoration seront proposées par Jouef dont une à caisse jaune très vif.