Maquettes Ferroviaires

et Collections

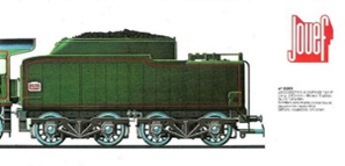

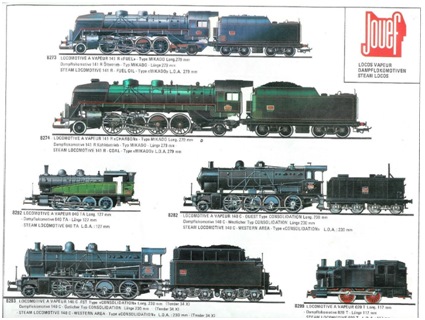

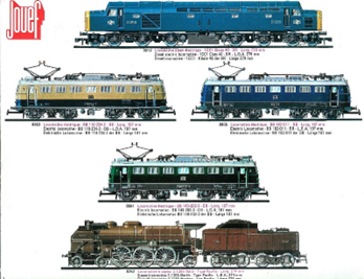

La 141P de Jouef, une nouveauté majeure de la période en 1975

En 1973 Jouef est le premier producteur de jouet en France, son chiffre d’affaires atteint 9 milliards de francs. Avec ses chiffres, la firme attire les investisseurs. Elle est rachetée par la Générale Occidentale,

dépendant du milliardaire anglais Jimmy Goldsmith. Elle devient la société anonyme « le Jouet Français » associé à Heller (producteur de maquettes) et Solido (les voitures au 1/43ième). C’est l’époque des

gestionnaires et des économistes. C’est aussi en 1973 la crise économique liée au pétrole et le début du chômage en France. Après le départ de Georges Huard, la firme est dirigée par Léo Jahiel de 1972 à 1978.

C’est un homme issu de l’entreprise et qui a fondé la fameuse firme Heller, l’a vendu au Jouet Français et en prend la présidence. La période Jahiel sera la dernière période sereine de Jouef.

En 1973 Jouef est le premier producteur de jouet en France, son chiffre d’affaires atteint 9 milliards de francs. Avec ses chiffres, la firme attire les investisseurs. Elle est rachetée par la Générale Occidentale,

dépendant du milliardaire anglais Jimmy Goldsmith. Elle devient la société anonyme « le Jouet Français » associé à Heller (producteur de maquettes) et Solido (les voitures au 1/43ième). C’est l’époque des

gestionnaires et des économistes. C’est aussi en 1973 la crise économique liée au pétrole et le début du chômage en France. Après le départ de Georges Huard, la firme est dirigée par Léo Jahiel de 1972 à 1978.

C’est un homme issu de l’entreprise et qui a fondé la fameuse firme Heller, l’a vendu au Jouet Français et en prend la présidence. La période Jahiel sera la dernière période sereine de Jouef.

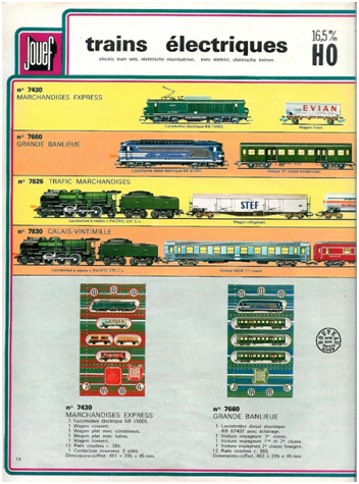

Le catalogue 1974 se caractérise par ses motifs de bandes rivetées colorées que l’on retrouve sur les nouveaux coffrets. Les nouveautés sont riches et pleines d’optimisme.

En matériel moteur il y a les BB 15000 et la BB 67407 qui sont d’un bon niveau de détail. Pour les voitures, 4 modèles de banlieue Romilly.

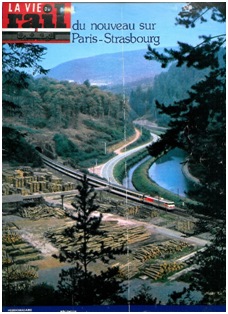

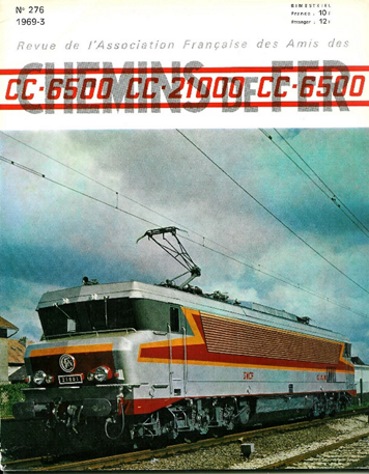

Au début des années 70, il y a un besoin de disposer d’une locomotive puissante sous caténaire 25Kv. Avec l’augmentation des tonnages et des vitesses, les BB 16000 sont à leurs limites. Il est tout d’abord

envisagé de recourir à une formule CC à l’image des CC 6500 pour le courant 1500V continu. Mais les progrès de l’électronique de puissance permettent d’envisager une formule BB pour les mêmes

performances. Les BB 15000 dérivent donc assez directement des CC 65000 et 21000 en version raccourcie. Elle appartient à la famille des « nez cassés » d’après le dessin de Paul Arzens. Construites à

65 exemplaires par Alsthom et MTE, elles sont livrées à partir de 1971, pour remplacer progressivement les BB 16000 sur les trains de prestige sur l’étoile Paris-Strasbourg-Metz- Reims-Mulhouse. Les BB

15000 se distinguent par leur unique pantographe. Elle dispose du freinage électrique par récupération d’énergie. C’est la première locomotive de la SNCF à utiliser les thyristors pour la commande de ses

moteurs à courant continu. Ce sont des locomotives reconnues pour leur fiabilité exemplaire à la SNCF. Les 5 premiers exemplaires arborent la livrée verte très sobre style CC 65000 Maurienne.

Les suivantes disposent de la belle livrée « Arzens » inox et rouge avec des filets orange. Ainsi elle peut s’assortir TEE de l’artère Est comme le Kléber Paris-Strasbourg ou le Stanislas Paris-Nancy. D’abord uniquement

affectées sur l’Est, les BB 15000 muteront avec l’arrivée du TGV vers l’ouest en arborant de nouvelles livrées comme celle du type « En voyage ».

Les suivantes disposent de la belle livrée « Arzens » inox et rouge avec des filets orange. Ainsi elle peut s’assortir TEE de l’artère Est comme le Kléber Paris-Strasbourg ou le Stanislas Paris-Nancy. D’abord uniquement

affectées sur l’Est, les BB 15000 muteront avec l’arrivée du TGV vers l’ouest en arborant de nouvelles livrées comme celle du type « En voyage ».

Les BB 15000 apparaissent dans l’est à partir de 1971. Ce sera durant une trentaine d’années la locomotive vedette sur Paris-Strasbourg.

Les deux versions de la BB 15000, la 15005 de la première série en décoration verte et la 15006 en décoration « Arzens ». A noter que Jouef a gravé en relief les deux immatriculations

en relief.

Les deux versions de la BB 15000, la 15005 de la première série en décoration verte et la 15006 en décoration « Arzens ». A noter que Jouef a gravé en relief les deux immatriculations

en relief.

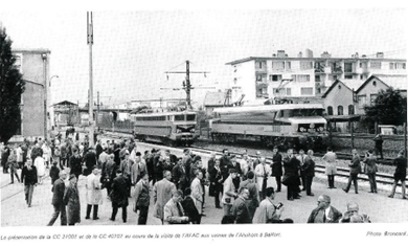

Photo officielle de la première BB 15001 à sa sortie de l’usine Alsthom à Belfort au primptemps 1971. Les cinq premiers exemplaires reçoivent une livrée verte plutôt sobre au début

de leur vie (Photo Y. Broncard).

Photo officielle de la première BB 15001 à sa sortie de l’usine Alsthom à Belfort au primptemps 1971. Les cinq premiers exemplaires reçoivent une livrée verte plutôt sobre au début

de leur vie (Photo Y. Broncard).

La livrée verte est plutôt destinée à la traction de voitures classiques comme ici les voitures inox.

La livrée verte est plutôt destinée à la traction de voitures classiques comme ici les voitures inox.

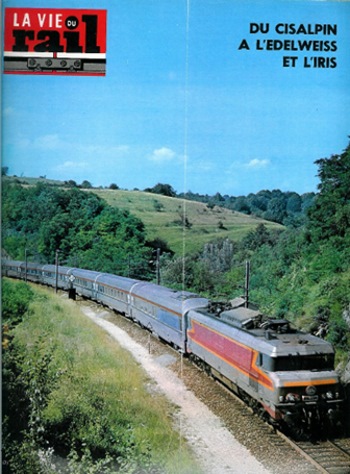

A partir de la BB 15006, c’est la livrée « Arzens » inox et rouge à lisérés orange qui est adoptée. Beaucoup plus seyante elle est assortie aux récentes voitres grand confort. Ainsi il est

possible de composer des trains TEE sur la ligne Paris Strasbourg comme le Stanislas vu ici en mai 1973 (Photo Guy Rannou).

A partir de la BB 15006, c’est la livrée « Arzens » inox et rouge à lisérés orange qui est adoptée. Beaucoup plus seyante elle est assortie aux récentes voitres grand confort. Ainsi il est

possible de composer des trains TEE sur la ligne Paris Strasbourg comme le Stanislas vu ici en mai 1973 (Photo Guy Rannou).

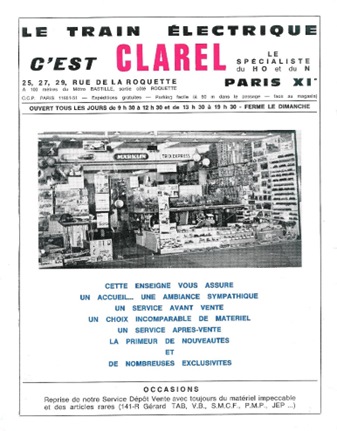

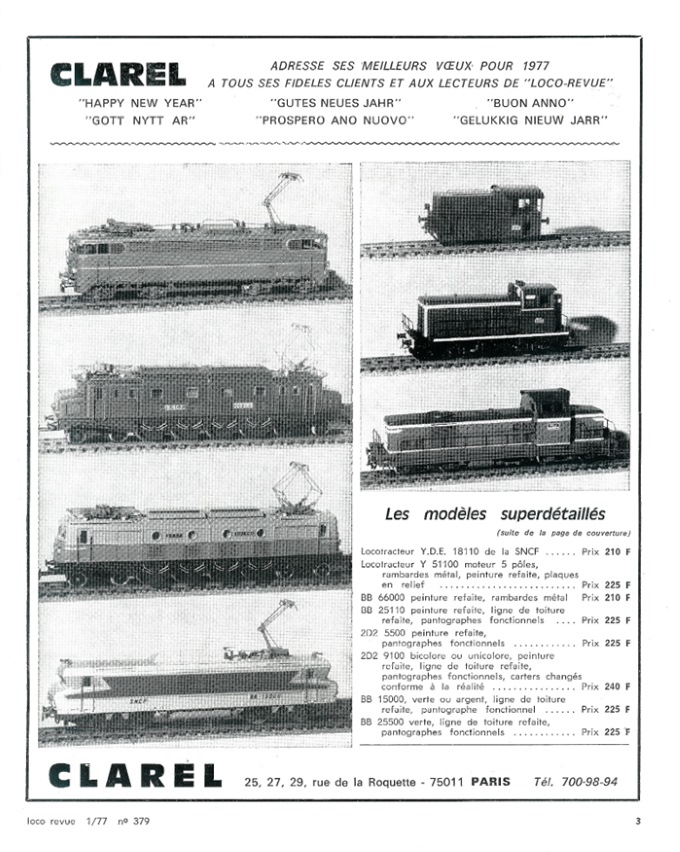

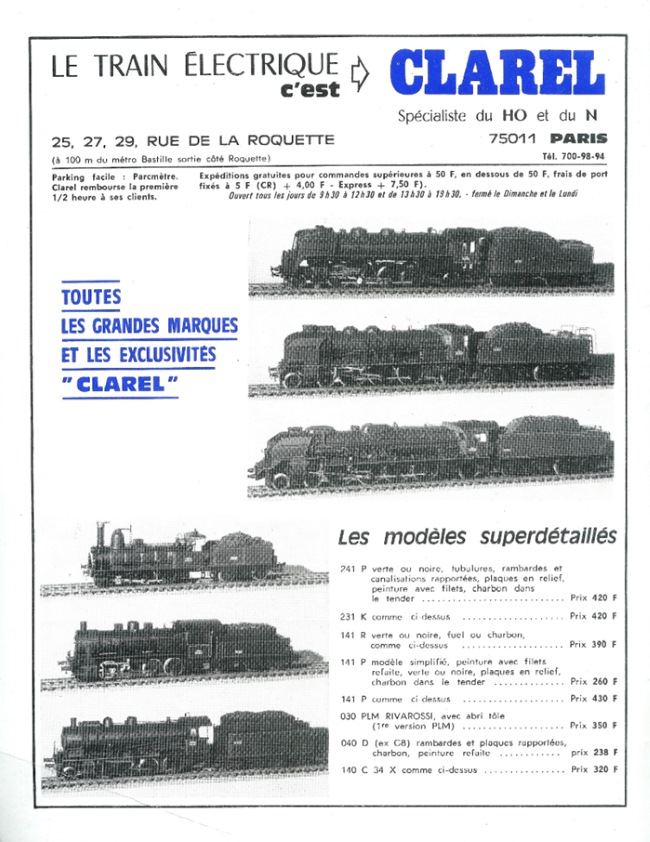

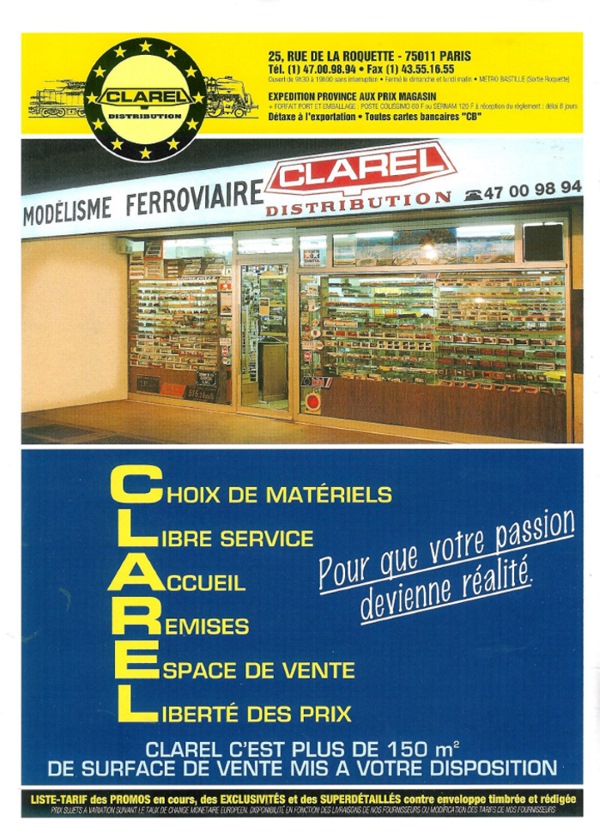

Il est ainsi possible avec du matériel Jouef de reproduire les TEE comme le Kléber ou le stanislas, les vedettes de la ligne Paris-Strasbourg (ici en version superdétaillée par Clarel,

montée sur un châssis Roco).

Il est ainsi possible avec du matériel Jouef de reproduire les TEE comme le Kléber ou le stanislas, les vedettes de la ligne Paris-Strasbourg (ici en version superdétaillée par Clarel,

montée sur un châssis Roco).

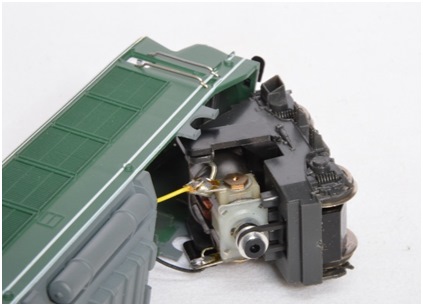

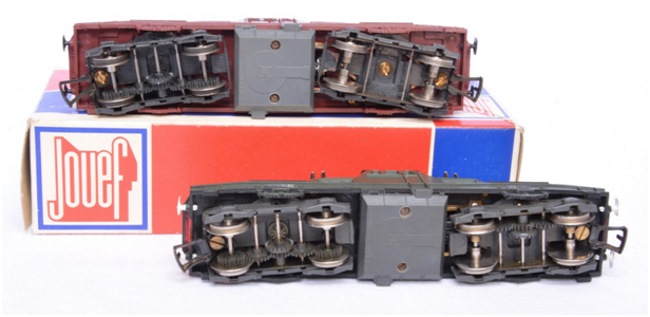

Les nouvelles locomotives sorties par Jouef en 1974, bénéficient d’un nouveau système de transmission par courroie en néoprène. Elle communique le mouvement du moteur 5 pôles a un axe longitudinal sur lequel sont calées deux vis sans fin qui attaquent un engrenage droit solidaire de chaque essieu. Ce dispositif est destiné à réduire sensiblement le bruit et éviter le cabrage des bogies. Ainsi équipé, les BB 15000 sont incomparablement plus silencieuses que les précédentes mécaniques. Mais la présence de vis sans fin rend la transmission irréversible et les arrêts sont courts en cas de coupure du courant. Il n’y a plus de châssis pour ces BB 15000, la caisse se présente comme une boite sans fond avec une toiture démontable fixée par deux vis Parker. Ce sont des modèles bien détaillés avec des mains courantes rapportées sur le nez de cabine et autour des portes. Disjoncteur, isolateur et klaxon sont rapportés sur la toiture. La décoration des deux versions est très soignée. Comme la BB 15000 de Jouef sera la seule reproduite dans ses versions d’origine, le détaillant Clarel en proposera plusieurs versions super-détaillées, équipées de pantographes Carmina. Certaines seront même équipées du châssis de BB 15000 de Roco.

Nouveau type de transmission par courroie pour gagner en silence de fonctionnement.

Pas de châssis pour les BB 15000, mais une boite qui s’ouvre par le toit.

Pas de châssis pour les BB 15000, mais une boite qui s’ouvre par le toit.

Les BB 15000 seront aussi reproduites par Märklin (à gauche). Jouef sera la seule marque à proposer la BB 15000 de la première série dotée d’une petite cabine et de persiennes

latérales en polyester d’origine. Plus tard, toutes les BB 15000 seront dotées de persiennes inox comme les modèles Märklin. La version décoration « Arzens » s’assortit à merveille avec les voitures grand

confort.

Les BB 15000 seront aussi reproduites par Märklin (à gauche). Jouef sera la seule marque à proposer la BB 15000 de la première série dotée d’une petite cabine et de persiennes

latérales en polyester d’origine. Plus tard, toutes les BB 15000 seront dotées de persiennes inox comme les modèles Märklin. La version décoration « Arzens » s’assortit à merveille avec les voitures grand

confort.

La 1524 s’attaque à la traversée des Vosges en utilisant les nombreux tunnels entre Saverne et Réding-Sarrebourg. Nous sommes en juillet 1994 et elle est en tête de voiture Corail

(Photo J.Bertsch)

La 1524 s’attaque à la traversée des Vosges en utilisant les nombreux tunnels entre Saverne et Réding-Sarrebourg. Nous sommes en juillet 1994 et elle est en tête de voiture Corail

(Photo J.Bertsch)

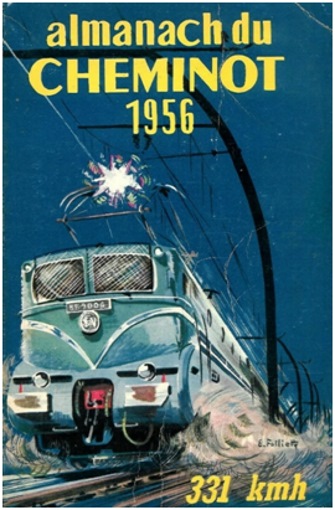

Les BB 15000 marquent un tournant à la SNCF dans l’emploi des composants d’électronique de puissance ou autour des moteurs de traction. En courant alternatif il y a la manière de le redresser pour en faire du courant continu. Jusque là la SNCF a utilisé différents moyens depuis les années 50 : L’ignitron avec les BB 12000, 16000 et 16500. L’Exicitron qui permettais déjà le freinage par récupération d’énergie en renvoyant le courant vers la caténaire. Vinrent ensuite les semi-conducteurs avec les diodes de puissance utilisées pour les BB 25100 et 25500. Avec la 15000 apparait le thyristor, extrapolé des diodes, permettant d’obtenir une tension redressée de valeur variable en retardant plus ou moins l’instant d’amorçage par rapport au passage du zéro de tension grâce à une électrode de commande dénommée « gâchette ». Ainsi le freinage par récupération redevient possible, alors qu’il ne l’était plus avec des diodes de puissance. L’emploi massif de thyristors dans les circuits de puissance des locomotives à partir des années 70 sera à l’origine des qualités exceptionnelles des machines modernes, dont les BB 15000. Pour ce qui concerne les engins de traction en courant continu, la BB 15007 aura un sort particulier. En 1973 elle est transformée en prototype BB 7003 pour réaliser des essais sous 1500V jusqu’en 1984 pour la mise au point des futures BB 7200 (mono-courant) et 22200 (bi-courants) dont 200 exemplaires seront commandés par la SNCF. A nouveau cette locomotive est innovante ; les contacteurs ont cédé la place à un « hacheur de courant » constitué de bancs de thyristors permettant de régler la vitesse du moteur par un découpage de la tension sous courant continu. La locomotive, ainsi transformée par les ateliers d’Hellemmes, se voit doté, en plus de cet équipement, de deux pantographes unijambistes pour courant continu, tout en conservant sa décoration Arzens d’origine. Ce prototype sera engagé pour de multiples essais sur la région Sud-Est et Sud-Ouest. Elle sera ensuite à nouveau transformée en BB 10003 en 1984 pour tester les moteurs Asynchrones, puis enfin en 1998, elle retrouvera sa configuration d’origine de BB 15007. Elle aura donc eu un destin très particulier.

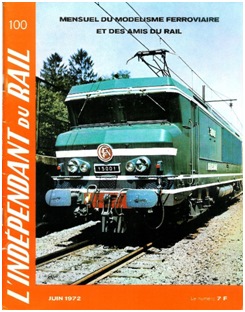

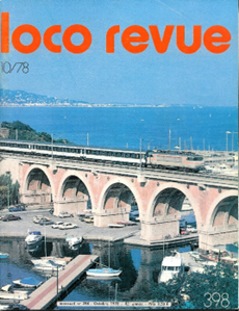

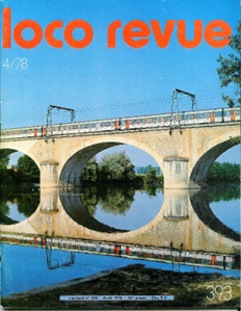

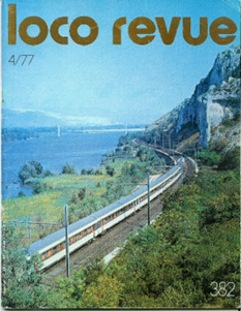

Les couvertures de Loco Revue racontent l’histoire de la filiation des BB 15000, à gauche l’express Dunkerque- Milan quitte la gare de Metz. Au milieu, le prototype BB 7003 dérivé

de la 15007 au départ pour Bordeaux à Paris Austerlitz en 1975. Et à droite en 1978, la BB 7221 au départ de Paris-Lyon. Cette série est dérivée du prototype BB 7003.

Les couvertures de Loco Revue racontent l’histoire de la filiation des BB 15000, à gauche l’express Dunkerque- Milan quitte la gare de Metz. Au milieu, le prototype BB 7003 dérivé

de la 15007 au départ pour Bordeaux à Paris Austerlitz en 1975. Et à droite en 1978, la BB 7221 au départ de Paris-Lyon. Cette série est dérivée du prototype BB 7003.

La SNCF a toujours rêvé d’une locomotive universelle, capable, sans changement de démultiplication, d’entrainer un rapide à 200km/h ou de démarrer un train de marchandise de 2000t en rampe de 11/1000. Une voie est ouverte avec le développement de moteurs triphasés à thyristors. En 1981, la BB 15055 est équipées de moteurs synchrones pour tester cette nouvelle chaîne de traction. Elle est renumérotée BB 10004 et dotées d’une décoration Arzens, mais à dominante bleu roi. Ils sont autopilotés avec deux onduleurs et deux hacheurs pour faire varier la tension à leurs bornes. Ainsi la commutation est améliorée tout en étant capable de supporter de fortes intensités. Cette technologie sera utilisée sur les 234 BB26000 appelées Sybic et sur le TGV Atlantique avant d’être détrôné par la technologie des moteurs asynchrones au début des années 2000. Après les BB 15000, Jouef reproduira la BB 22200 en 1984, et la Sybic BB 26000 dans différentes versions à partir de 1991. Les prototypes BB 7003 et BB 10004 ne seront pas choisis par la firme de Champagnole, mais Lima, Roco, Märklin saisiront l’opportunité de reproduire cette dernière.

La caisse de la BB 15000 Jouef sert de base au détaillant parisien Clarel pour une version superdétaillée à droite et pour une reproduction du prototype BB 7003 au premier plan. Ces derniers sont montés sur des

châssis Roco.

La caisse de la BB 15000 Jouef sert de base au détaillant parisien Clarel pour une version superdétaillée à droite et pour une reproduction du prototype BB 7003 au premier plan. Ces derniers sont montés sur des

châssis Roco.

Le prototype BB 10004 construit sur la base de la BB 15055 est vu ici à Thionville en 1984 lors des essais. Elle est dotée de moteurs synchrones autopilotés (Photo 0. Constant).

Le prototype BB 10004 construit sur la base de la BB 15055 est vu ici à Thionville en 1984 lors des essais. Elle est dotée de moteurs synchrones autopilotés (Photo 0. Constant).

La famille issue des BB 15000 avec la BB 7003 Clarel au premier plan, et les BB 15000, 7200, 10004 et 26000 de Märklin au fond.

La famille issue des BB 15000 avec la BB 7003 Clarel au premier plan, et les BB 15000, 7200, 10004 et 26000 de Märklin au fond.

En 1974 Jouef propose quatre types de voitures de banlieue Est modernisées dite Romilly. Cette série provient de la transformation des voitures TY construites de 1907 à 1923 pour la compagnie de l’Est. Le nom provient de l’atelier SNCF de Romilly sur Seine qui a réalisé une partie des transformations. Les voitures Ty possédaient une caisse en bois tôlée. Un prototype est réalisé en 1950, mais c’est à partir de 1957 que la transformation est engagée. Les voitures, entièrement métalliques possèdent deux doubles portes battantes sur chaque face. Leur vitesse était limitée à 120km/h. Elles sont déclinées en plusieurs versions ; 1ière classe, mixte 1ière/2Ième, 2ième classe et mixte fourgon. Au total ce sont 676 exemplaires qui sont transformés jusqu’en 1962. Affectées aux dessertes locales et régionales sur presque toutes les régions de la SNCF, elles sont retirées du service entre 1978 et 1985.

Les belles voitures banlieue Est de Jouef sont dotées de rambardes rapportées et d’une belle décoration.

Les belles voitures banlieue Est de Jouef sont dotées de rambardes rapportées et d’une belle décoration.

Les 4 versions sont déclinées par Jouef, à l’échelle, correctement détaillées, et munies de rambardes rapportées en 1975. Jouef utilise sa nouvelle technique d’assemblage sans vis, avec le toit monobloc avec le vitrage. Le démontage est particulièrement délicat, et comme il n’y a pas d’aménagement intérieur ni de lest, ceci pose problème aux amateurs de l’époque. Néanmoins ce sont de très belles voitures, avec une belle décoration et des rambardes rapportées.

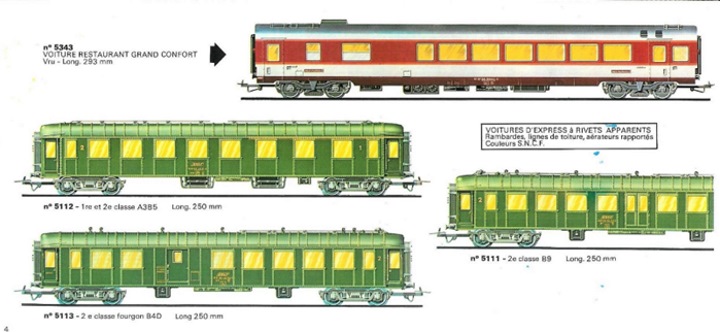

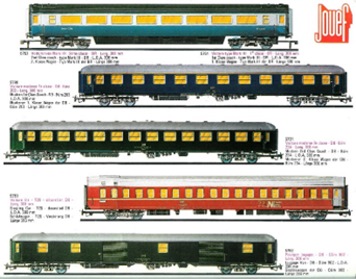

Le catalogue 1975 Jouef illustre les 4 versions des voitures Romilly proposées.

Les voitures Romilly de Jouef sorties en 1974 assure une desserte régionale en campagne.

Les voitures Romilly de Jouef sorties en 1974 assure une desserte régionale en campagne.

Les voitures Romilly de 4 types différents avaient été commercialisées par MMRG au tout début des années 70. Celles de Jouef sont bien plus démocratiques côté prix. Comparatif

entre les deux productions, les MMRG au premier plan et les modèles de Jouef à l’arrière-plan.

Les voitures Romilly de 4 types différents avaient été commercialisées par MMRG au tout début des années 70. Celles de Jouef sont bien plus démocratiques côté prix. Comparatif

entre les deux productions, les MMRG au premier plan et les modèles de Jouef à l’arrière-plan.

Pour éliminer définitivement la vapeur des lignes de la SNCF, il faut un nombre important de diesel. Après les séries de BB 67000 et 67200 (reproduite par Jouef dès 1964), ce sont les BB 67400 qui sont mises en service en 1969. D’une puissance intermédiaire de 2000cv, elles assurent le service voyageur et fret, souvent en unités multiples. Avec leur soute à combustible de 3400l elles ont une autonomie proche du millier de kilomètre. Ces locomotives complètent les grands axes électrifiés. Il y aura 229 exemplaires fabriqués jusqu’en 1975, affectés sur toutes les régions de France. Jouef interprète la BB 67400 brillamment en s’engageant sérieusement vers le modélisme de qualité à prix compétitifs. Le principe de construction est rigoureusement identique aux BB 15000, avec une caisse évidée et une toiture rapportée. Les bogies sont les même que la BB 15000, ce qui n’est pas tout à fait juste, même s’il y a une forte ressemblance. La gravure du toit est très fine, et les teintes restituent parfaitement le modèle réel.

En comparant la BB 67001 de 1964 (à l’arrière-plan) et la BB 67407 de 1974 on mesure tout le chemin parcouru par Jouef en une décennie. Les BB 67400 sont équipées de chauffage électrique pour les voitures

voyageur. Mais lorsque les voitures n’en sont pas équipées, il faut toujours intercaler un fourgon chaudière.

En comparant la BB 67001 de 1964 (à l’arrière-plan) et la BB 67407 de 1974 on mesure tout le chemin parcouru par Jouef en une décennie. Les BB 67400 sont équipées de chauffage électrique pour les voitures

voyageur. Mais lorsque les voitures n’en sont pas équipées, il faut toujours intercaler un fourgon chaudière.

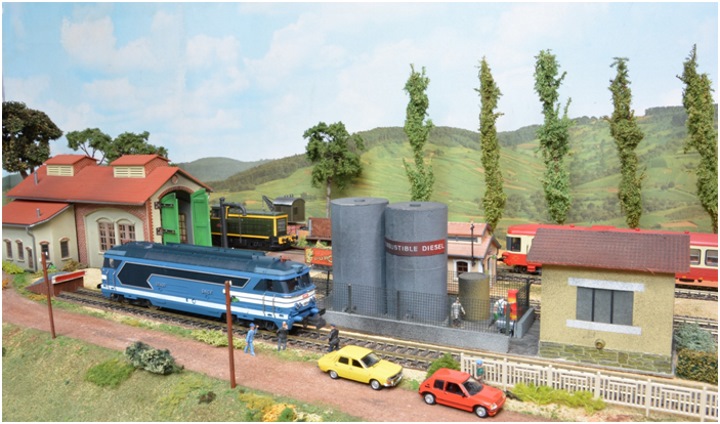

En pleine crise du pétrole après 1973, la traction diesel devient plus onéreuse. La réserve de gas-oil est un modèle de l’artisan Paul Soulleys. Il faut 3400l pour faire le plein qui assure

une autonomie de 1000km.

En pleine crise du pétrole après 1973, la traction diesel devient plus onéreuse. La réserve de gas-oil est un modèle de l’artisan Paul Soulleys. Il faut 3400l pour faire le plein qui assure

une autonomie de 1000km.

Dans les années 80, la France mise sur l’énergie nucléaire pour son indépendance énergétique. Le transport du combustible usé vers les centres de recyclage est assuré par la SNCF

dans des wagons spéciaux. Ici la BB 67400 assure la traction d’un modèle de marque Lara-Maquette produit en 1988. Notez que la maréchaussée assure une surveillance serrée de la progression du convoi.

Dans les années 80, la France mise sur l’énergie nucléaire pour son indépendance énergétique. Le transport du combustible usé vers les centres de recyclage est assuré par la SNCF

dans des wagons spéciaux. Ici la BB 67400 assure la traction d’un modèle de marque Lara-Maquette produit en 1988. Notez que la maréchaussée assure une surveillance serrée de la progression du convoi.

Jusqu’à la fin des années 60, les trains de marchandises de la SNCF sont toujours composés de wagons couverts à deux essieux de capacité relativement faible ou des antiques wagons à bogies TP. Mais pour qu’un wagon soit rentable face à la redoutable concurrence de la route, il faut qu’il roule et qu’il puisse être chargé et déchargé le plus rapidement possible. Il faut en finir avec le coûteux et pénible travail de manutentionnaire, place à la mécanisation des opérations. Il faut aussi que les trains de marchandises puissent s’insérer plus facilement dans le trafic voyageurs en augmentant les vitesses au-delà de 100km/h. Pour cela un nouveau type de bogies est construit, l’Y 25, introduit en 1967, et toute une famille en sera dérivée. En 1967 naît le premier couvert à bogies modernes, le Gas, qui connaîtra encore la fin de la traction vapeur et les 141R.

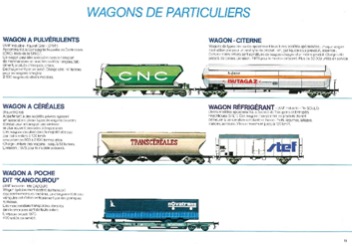

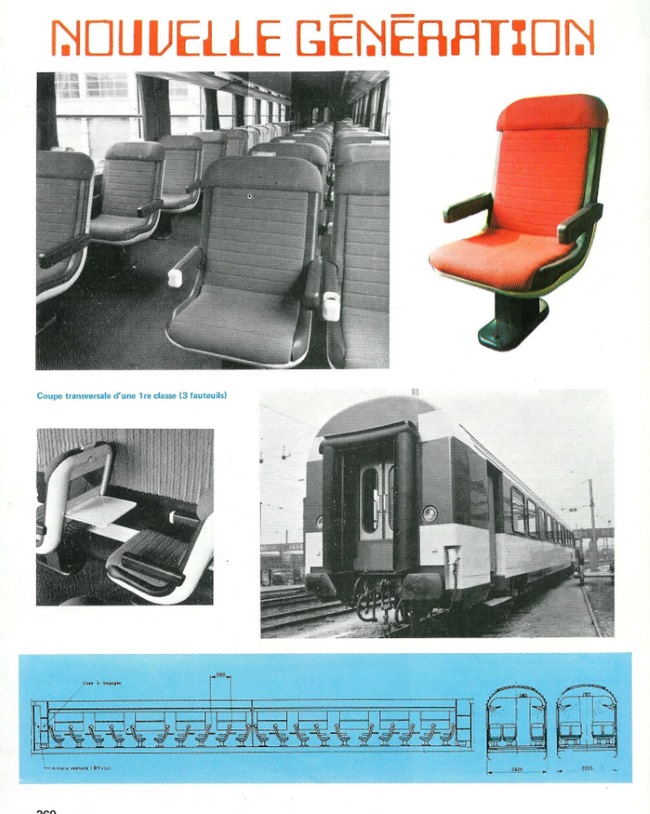

Doc 435/436 : Brochure de 1980 éditée par la SNCF, qui décrit le matériel de nouvelle génération. Les wagons de marchandises y tiennent une bonne place à côté des TGV et autres

voitures modernes.

Doc 435/436 : Brochure de 1980 éditée par la SNCF, qui décrit le matériel de nouvelle génération. Les wagons de marchandises y tiennent une bonne place à côté des TGV et autres

voitures modernes.

Afin de faciliter les déchargements et d’atteindre facilement la marchandise qui maintenant sont transportées sous forme de palettes, la SNCF met au point des wagons à parois coulissantes en 1972 (Habiss) e/ou des systèmes de bâchage mécanique « Débach’vit ». Pour augmenter les capacités, la SNCF se dote de nouveaux plats à ranchers (Ras) et des plats à dossier (Rloos). Idem pour les wagons réfrigérants avec le modèle de grande longueur Laehss. Les tombereaux aussi évoluent avec le modèle Eaos, de même que les trémies avec le type Fads.

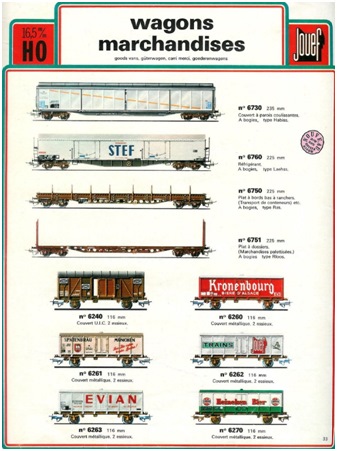

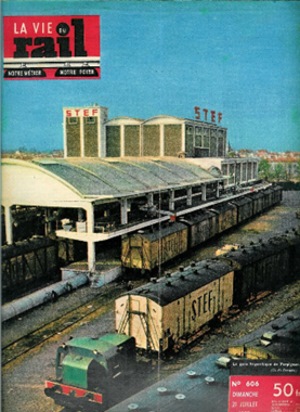

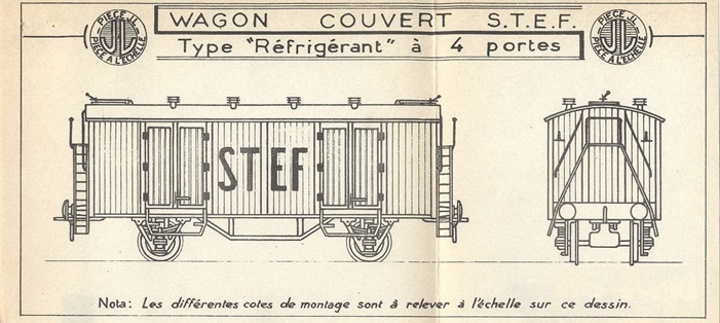

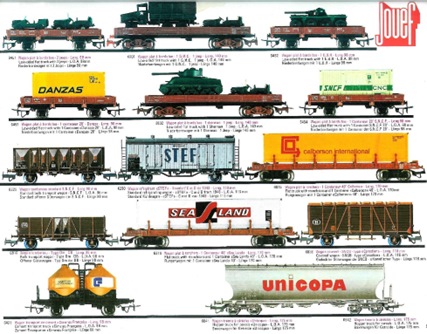

Au début des années 70, les amateurs trouvent que le parc marchandises a besoin de s’étoffer. La gamme à bogie de la série Diamond date du début des années 60. Jouef a bien démarré une gamme de wagons

marchandises modernes avec un modèle de couvert à bogies Gas et une citerne de 110m3 pour le transport de butane en 1969.

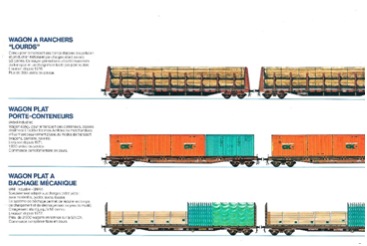

Mais l’année 1974 sera une seconde phase importante avec un couvert à parois

coulissantes (Habiss), un grand réfrigérant à Bogies STEF (Laehss), un plat à bords bas et ranchers (type Ras) et un plat à dossier pour le transport de marchandises palettisées (Rloos). En 1975, le plat à dossier

est livré en version bâchée (système Débach’vit). L’ensemble de ces wagons sont d’un très bon niveau de réalisme. Ils sont quasiment à l’échelle. Chose exceptionnelle chez Jouef, les plats sont équipés d’un

lest en tôle. Tous ces wagons seront déclinés dans de multiples décorations jusqu’aux années 2000. Plus rien à voir avec l’emblématique série des « diamond », mais ces derniers sont tout de même conservés

au catalogue, et encore pour de longues années.

Mais l’année 1974 sera une seconde phase importante avec un couvert à parois

coulissantes (Habiss), un grand réfrigérant à Bogies STEF (Laehss), un plat à bords bas et ranchers (type Ras) et un plat à dossier pour le transport de marchandises palettisées (Rloos). En 1975, le plat à dossier

est livré en version bâchée (système Débach’vit). L’ensemble de ces wagons sont d’un très bon niveau de réalisme. Ils sont quasiment à l’échelle. Chose exceptionnelle chez Jouef, les plats sont équipés d’un

lest en tôle. Tous ces wagons seront déclinés dans de multiples décorations jusqu’aux années 2000. Plus rien à voir avec l’emblématique série des « diamond », mais ces derniers sont tout de même conservés

au catalogue, et encore pour de longues années.

Encore illustrée à l’ancienne sous forme de dessins dans le catalogue 1974 de Jouef, la nouvelle génération des wagons de marchandises à bogies Y 25.

Ces wagons sortis en 1974 sont d’un niveau de gravure et de réalisme inégalé jusque-là chez Jouef. Notez aussi les inscriptions sérigraphiées en différentes couleurs.

Ces wagons sortis en 1974 sont d’un niveau de gravure et de réalisme inégalé jusque-là chez Jouef. Notez aussi les inscriptions sérigraphiées en différentes couleurs.

Un long de chemin a été parcouru avec le nouveau réfrigérant STEF type laehas avec une très belle reproduction des passerelles et ses inscriptions complètes.

Un long de chemin a été parcouru avec le nouveau réfrigérant STEF type laehas avec une très belle reproduction des passerelles et ses inscriptions complètes.

Dans les années 70, des wagons de marchandise modernes avec un moyen de traction moderne, la CC 7200.

Dans les années 70, des wagons de marchandise modernes avec un moyen de traction moderne, la CC 7200.

Les nouvelles décorations étrangères au premier plan du couvert SKw datant en décoration Evian Badoit de 1965.

Les nouvelles décorations étrangères au premier plan du couvert SKw datant en décoration Evian Badoit de 1965.

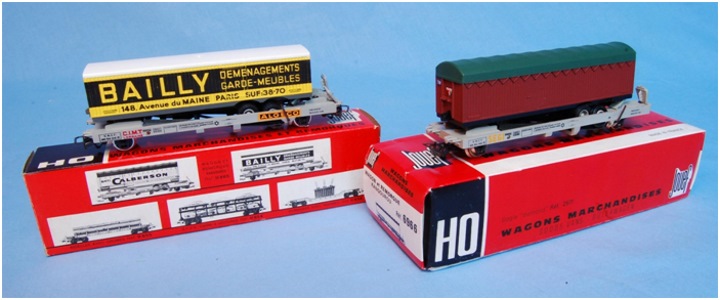

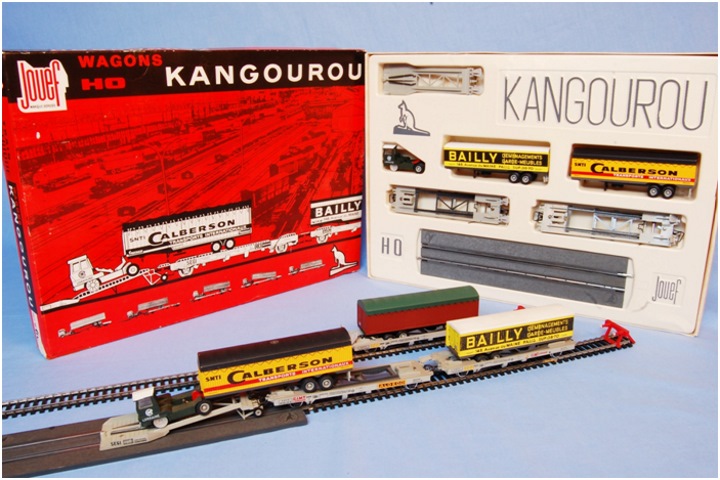

A côté des importantes nouveautés de cette nouvelle génération de wagon, il y a des re-décorations de matériel existant. Jouef ressort son couvert Evian type SKw dont le moule datait de 1965 (série 107mm). Commercialisé sous la réf 625 avec une décoration différente sur les 2 faces ; Evian d’un côté, Badoit de l’autre. Il disparait du catalogue en 1967. Début 1974 il réapparait avec une double décoration Evian début 1974 cette fois sous la référence 6263. La même caisse est aussi décorée aux couleurs de la brasserie Allemande « Spatenbräu Müchen » avec un slogan « Lass Dir raten trinke Spaten » (laisse toi conseiller, boit Spaten). Le wagon est immatriculé à la DB, une première pour du matériel marchandises chez Jouef. Il y a aussi une décoration purement Jouef avec le bonhomme de Monsieur Letourneur. Fin 1974 apparait encore une très belle version Heineken Bier à dominante verte et blanche. Il est immatriculé à la NS, les chemins de fer hollandais. A chaque fois, Jouef fait preuve de maestria au niveau de la décoration par tampographie en plusieurs couleurs. Pour les autres re-décorations, il y a le wagon à céréales type SB qui se transforme en transport de bauxite aux couleurs de Rhône Progil. Il y a aussi une nouvelle version du porte remorque routière Kangourou. La remorque bâchée est entièrement de couleur brune avec des marquages CIMT et SEGI.

La décoration de la nouvelle remorque bâchée est entièrement brune. On la voyait déjà apparaitre de manière prémonitoire au coin du catalogue 1967.

La décoration de la nouvelle remorque bâchée est entièrement brune. On la voyait déjà apparaitre de manière prémonitoire au coin du catalogue 1967.

Après le coffret Kangourou sorti en 1967, Jouef propose un wagon complémentaire en 1974.

Après le coffret Kangourou sorti en 1967, Jouef propose un wagon complémentaire en 1974.

Le transport de céréales évolue. Né Algeco en 1965, il devient Péchiney Saint Gobain en 1969, puis Rhone Progil en 1975.

Le transport de céréales évolue. Né Algeco en 1965, il devient Péchiney Saint Gobain en 1969, puis Rhone Progil en 1975.

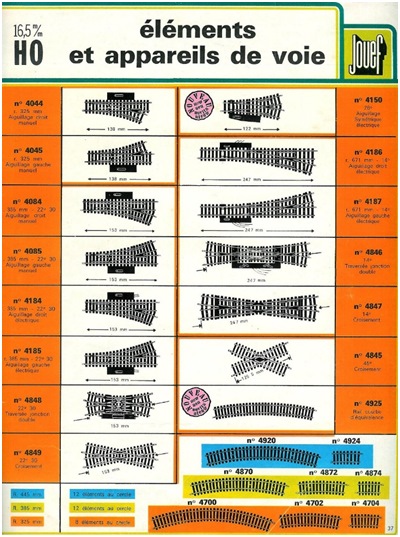

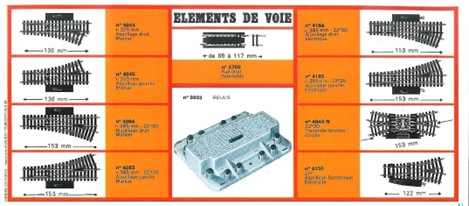

Du côté des accessoires et de la voie, les nouveautés 1974 sont : un rail extensible, un aiguillage symétrique à l’angle de 28° qui complète la gamme des aiguillages à grand rayon de 14° matériel et un rail

courbe grand rayon servant de contre courbe à ces aiguillages. Enfin un éclairage diffusant, destiné aux voitures longues sera proposé. Il est basé sur le même principe que celui de Märklin avec une pièce

en plastique transparent présentant des décrochés afin de répartir la lumière

Du côté des accessoires et de la voie, les nouveautés 1974 sont : un rail extensible, un aiguillage symétrique à l’angle de 28° qui complète la gamme des aiguillages à grand rayon de 14° matériel et un rail

courbe grand rayon servant de contre courbe à ces aiguillages. Enfin un éclairage diffusant, destiné aux voitures longues sera proposé. Il est basé sur le même principe que celui de Märklin avec une pièce

en plastique transparent présentant des décrochés afin de répartir la lumière

Les aiguillages à grands rayons sont complétés en 1974 d’un appareil symétrique et d’une contre courbe.

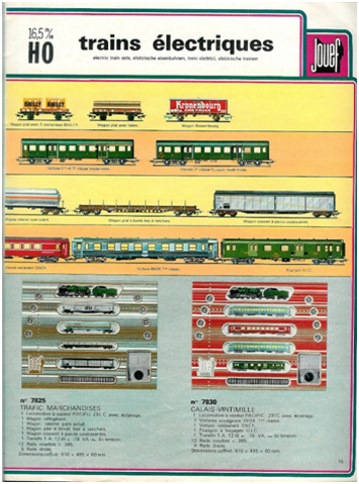

L’année 1974 est une grande année pour les coffrets. Sous l’impulsion de la nouvelle équipe de Jouef la gamme est complétée et leur packaging modernisé. C’est la fameuse série des coffrets à rayures, fenêtre et rivets de toutes les couleurs (assortie à la couleur du catalogue). L’objectif est bien d’attirer l’œil dans les grandes surfaces, nouvelle cible de la marque. Ce type de distribution prend progressivement la main sur les classiques magasins de jouets qui petit à petit vont disparaitre. Les anciens coffrets classiques sont conservés sous leur nouvelle présentation. Des nouveaux coffrets sont présentés : « Le Train bleu » ou des coffrets dotés de 3 aiguillages et d’éléments de pont classés « Prestige ». En tout on dénombre en 1974 : 4 coffrets mécaniques, 14 coffrets simples, 1 traditionnel « double express », 2 super 8 avec transformateur et pont, 4 coffrets avec transformateurs et aiguillages, 2 coffrets avec décor « transpanorama » et 2 coffrets « prestige ». Ainsi donc ce n’est pas moins de 29 offres que propose Jouef, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Ceci montre l’importance que la marque accorde à la recherche d’une clientèle renouvelée.

Une partie des nouveaux coffrets du catalogue 1974 ; Les nouvelles locomotives sont mises à l’honneur comme les BB 15000 et 67400. Mais curieusement, c’est aussi la vielle 231 C

qui fait sa réapparition. Les packagings rayés et à rivets marquent le nouveau look accrocheur des coffrets.

Une partie des nouveaux coffrets du catalogue 1974 ; Les nouvelles locomotives sont mises à l’honneur comme les BB 15000 et 67400. Mais curieusement, c’est aussi la vielle 231 C

qui fait sa réapparition. Les packagings rayés et à rivets marquent le nouveau look accrocheur des coffrets.

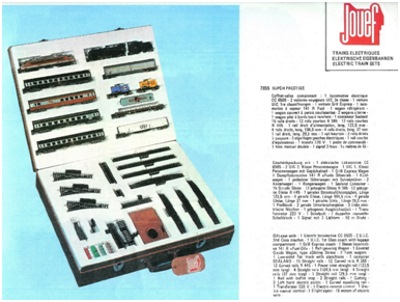

Le haut de gamme n’est pas oublié. En 1976 un coffret valise est présenté. Il contient une rame voyageur tractée par la CC 6500 et une rame marchandise tirée par une 141 R. Tout y est inclus, 3 aiguillages

électromagnétiques, le transformateur. La valise est du plus bel effet, en imitation (carton) de peau de crocodile. Qui dit mieux !

Le haut de gamme n’est pas oublié. En 1976 un coffret valise est présenté. Il contient une rame voyageur tractée par la CC 6500 et une rame marchandise tirée par une 141 R. Tout y est inclus, 3 aiguillages

électromagnétiques, le transformateur. La valise est du plus bel effet, en imitation (carton) de peau de crocodile. Qui dit mieux !

Un double train dans une valise en carton, façon « peau de crocodile ». Le très haut de gamme des coffrets Jouef.

Les coffrets « Prestiges » Marchandises et l’Aquitaine sont des nouveautés 1974. Ils comportent 3 aiguillages électriques, des éléments de pont pour un passage supérieur, 4 rails

flexibles d’un mètre, un transformateur 1 ampère et une potence lumineuse. De quoi bien démarrer dans le modélisme ferroviaire. .

Les coffrets « Prestiges » Marchandises et l’Aquitaine sont des nouveautés 1974. Ils comportent 3 aiguillages électriques, des éléments de pont pour un passage supérieur, 4 rails

flexibles d’un mètre, un transformateur 1 ampère et une potence lumineuse. De quoi bien démarrer dans le modélisme ferroviaire. .

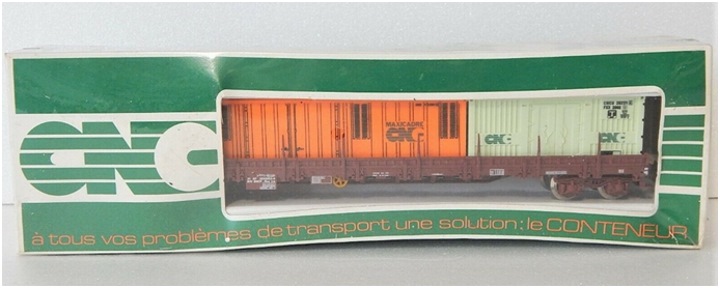

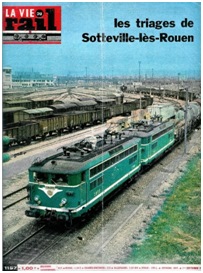

A partir des années 70 le trafic marchandise va vivre une évolution profonde. On parle beaucoup de déclin au profit de la route, mais pour le ferroviaire il s’agit de s’adapter à la montée en puissance du transport combiné multimodal (route, fer, voie navigable). La pièce centrale de ce mode de transport est le conteneur, des boites empilables dotées d’éléments permettant le levage, la manutention et le transfert entre les modes de transport. Les conteneurs répondent à une normalisation internationale ISO en différentes tailles de 20, 30 ou 40 pieds. Le chemin de fer n’étant pas adapté dans l’esprit des économistes à l’acheminement d’un train composé ayant chacun sa destination propre, c’est le déclin des triages qui disparaissent peu à peu. S’il est nécessaire de ventiler le chargement d’un train entre plusieurs destinations, il y a une solution des caisses mobiles avec les chantiers intermodales. Le chargement des conteneurs se mécanise avec des portiques dans des chantiers de transbordement. C’est donc la fin des charmants trains de marchandises à la composition hétéroclite pour des trains entiers de composition homogène. Fini les halles à marchandises avec ses manutentionnaires.

Illustré dans une brochure commerciale de la SNCF de 1978, l’apparition des conteneurs, encore aux couleurs de la SNCF et de sa filiale la CNC (Compagnie Nouvelle des Cadres)

Illustré dans une brochure commerciale de la SNCF de 1978, l’apparition des conteneurs, encore aux couleurs de la SNCF et de sa filiale la CNC (Compagnie Nouvelle des Cadres)

Un modèle promotionnel spécial de Jouef aux couleurs de la CNC, filiale de la SNCF spécialisée pour l’utilisation des conteneurs.

Un modèle promotionnel spécial de Jouef aux couleurs de la CNC, filiale de la SNCF spécialisée pour l’utilisation des conteneurs.

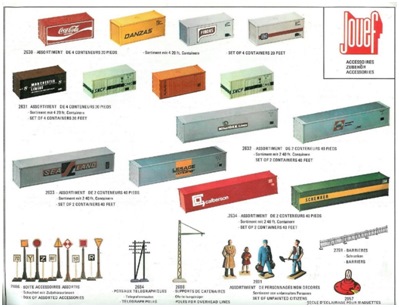

En miniature, les premiers conteneurs apparaissent chez Jouef début 1975. Ils sont aux couleurs de Sealand, Lessage,

Mitsul O.S.K. Lines, Messagerie Maritime, Manchester Lines, Danzas, de la SNCF-CNC.

Ils seront d’abord, à partir de 1977, naïvement posés sur les antédiluviens wagons plats à ranchers à bogies diamond ou plats à deux essieux de la série 88. Mais ils sont ensuite aussi utilisés surs les plus

modernes un plat à bords bas et ranchers type Ras ou sur le plat à dossier type Rloos. Jouef proposera à la fois des assortiments de conteneurs 20 et 40 pieds en boites individuelles et des wagons chargés.

Mitsul O.S.K. Lines, Messagerie Maritime, Manchester Lines, Danzas, de la SNCF-CNC.

Ils seront d’abord, à partir de 1977, naïvement posés sur les antédiluviens wagons plats à ranchers à bogies diamond ou plats à deux essieux de la série 88. Mais ils sont ensuite aussi utilisés surs les plus

modernes un plat à bords bas et ranchers type Ras ou sur le plat à dossier type Rloos. Jouef proposera à la fois des assortiments de conteneurs 20 et 40 pieds en boites individuelles et des wagons chargés.

L’ère du conteneur va devenir incontournable dans le monde ferroviaire et apporter une unité toute moderne aux convois de fret.

L’ère du conteneur va devenir incontournable dans le monde ferroviaire et apporter une unité toute moderne aux convois de fret.

Avec l’ère du conteneur, l’aménagement des gares de marchandise évolue avec de nouveaux moyens de transbordement entre le rail et la route.

Avec l’ère du conteneur, l’aménagement des gares de marchandise évolue avec de nouveaux moyens de transbordement entre le rail et la route.

Pour une marque française, quoi de plus naturel que de chercher à conquérir le marché du pays voisin qu’est l’Allemagne. Pour cela Jouef utilise la technique habituelle des constructeurs, redécorer du matériel français aux couleurs de la DB. Ce sera le cas des voitures UIC, et aucun effort ne sera fait, même pas pour changer le type de bogies, les Y 24 de la SNCF sont conservés. Il y aura 4 versions, 1ière classe bleu, 2ième vert, 1ière classe TEE rouge et crème et une voiture restaurant de la DSG, aussi rouge et crème. C’est à partir de 1973 qu’apparait une locomotive électrique quadricourant de la DB type 184. Cette locomotive est un bon compromis, la caisse est spécifique, montée sur un châssis de BB 9200 en version simplifiée avec un seul essieu moteur.

La gamme allemande de Jouef, des voitures UIC décorées version DB. Si elles ne sont pas exactes, elles bénéficient d’une belle finition. La BB 184 de possède une caisse exclusive et nouvelle, mais celle-ci est

montée sur un châssis de BB 9200 simplifié avec un seul essieu moteur.

La gamme allemande de Jouef, des voitures UIC décorées version DB. Si elles ne sont pas exactes, elles bénéficient d’une belle finition. La BB 184 de possède une caisse exclusive et nouvelle, mais celle-ci est

montée sur un châssis de BB 9200 simplifié avec un seul essieu moteur.

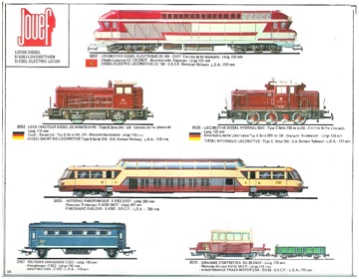

Dans le catalogue Jouef 1974, la gamme des modèles Allemands de la DB

Dans le catalogue Jouef 1974, la gamme des modèles Allemands de la DB

La caisse de la BB 184 est bien détaillée avec des inscriptions fines et conformes. Les vitrages avant servent aussi de conduit de lumière, et de ce fait sont peint en noir. La BB 184 utilise les pantographes issus

de la quadricourant française CC 40100.

La caisse de la BB 184 est bien détaillée avec des inscriptions fines et conformes. Les vitrages avant servent aussi de conduit de lumière, et de ce fait sont peint en noir. La BB 184 utilise les pantographes issus

de la quadricourant française CC 40100.

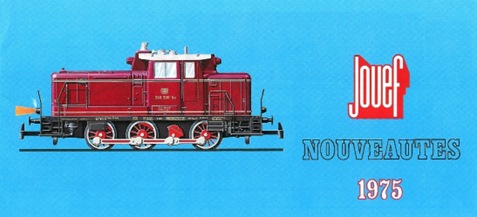

La période 1975-1976 se poursuit par une première avalanche de nouveautés qui caractérise la fin des années 70 chez Jouef. Curieusement, il n’y aura pas de catalogue Jouef 1975 (juste un dépliant).

Les nouveautés vont progressivement s’orienter vers les marchés étrangers. Pour preuve de cet intérêt, le catalogue 1976 est en trois langues à parts égales : Français, Allemand et Anglais. En plus des

modèles spécifiques pour d’autres pays, c’est aussi

la période d’une multitude de décorations pour les réseaux étrangers. Un exemple, le couvert UIC est décliné en 6 nationalités. Pour 1975, côté matériel

moteur apparaissent la 141P et les locotracteurs DB et SNCB série 260. Pour le matériel remorqué, la grande nouveauté sera la série des voitures OCEM à rivets apparents.

la période d’une multitude de décorations pour les réseaux étrangers. Un exemple, le couvert UIC est décliné en 6 nationalités. Pour 1975, côté matériel

moteur apparaissent la 141P et les locotracteurs DB et SNCB série 260. Pour le matériel remorqué, la grande nouveauté sera la série des voitures OCEM à rivets apparents.

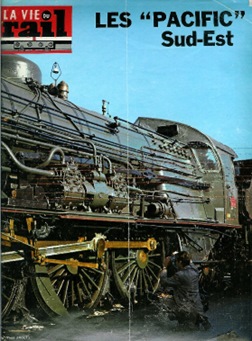

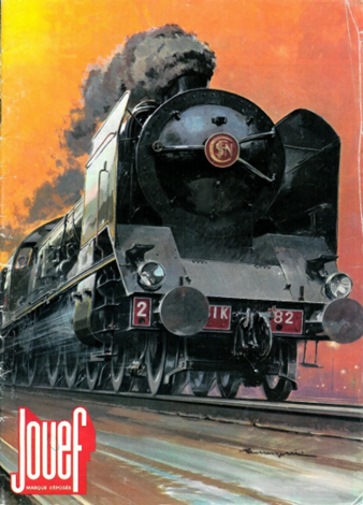

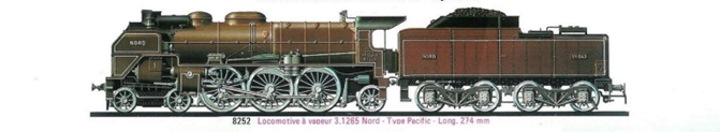

Dans l’histoire des locomotives à vapeur e France, la 141P a une place particulière. C’est la première machine de nouvelle génération conçue par la SNCF. De ces vapeurs « modernes » il n’y en aura que 2 types qui accèderont à la production en série : la 141P et la 241P. Elle préfigure ce qu’aurait été le parc prévu par les grands projets de la D.E.L. si la SNCF ne les avait pas très tôt abandonnés au profit de l’électrification. La 141P est en quelque sorte une synthèse de ce qui se faisait de mieux, esthétiquement et techniquement dans les anciens réseaux dont la SNCF est issue à partir de 1938. Ainsi le tablier est relevé depuis l’avant par-dessus les cylindres pour faciliter l’entretien comme sur les locomotives du Nord. La porte de boite à fumée à fermeture triangulée est aussi héritée de cette compagnie. Le dessus de la machine est hérité du PO avec la cheminée à chapiteau et les ballonnets du réchauffeur. L’abri en pointe « coupe-vent » est directement de style PLM. Quant au tender c’est une évolution des types 38m3 du Nord. La 141P est étudiée au début de la 2ième guerre mondiale par la D.E.L. sous la direction de Mr Chapelon. C’est une locomotive de type « Compound » à trois cylindres. Elle a été la plus puissante des Mikado européennes avec 3000ch au crochet. La série comprenait 318 exemplaires livrés jusqu’en 1948. Il était prévu un bien plus grand nombre d’exemplaires, mais la 141R commandée à 1340 exemplaires aux Etats-Unis par le gouvernement français provisoire, alors en Algérie, lui coupa l’herbe sous les pieds. La première locomotive est livrée le 25 avril 1942 en période de grande pénurie. On la retrouvera en service sur les régions Est, Ouest et Sud-Est jusqu’en 1968. Les premières locomotives amorties, sont celles produites durant la guerre, la mauvaise qualité des matériaux utilisés a contribué à écourter leur vie. Une carrière courte pour une belle locomotive qui a porté haut la technique vapeur française.

Le dépliant des nouveautés Jouef 1975 présente la 141P en double page centrale.

Le dépliant des nouveautés Jouef 1975 présente la 141P en double page centrale.

Pour avoir une 141P sur leur réseau, les modélistes des années 60 doivent se contenter de modèles couteux fabriqués en petite série comme ici celui du revendeur parisien La Maison des trains.

Pour avoir une 141P sur leur réseau, les modélistes des années 60 doivent se contenter de modèles couteux fabriqués en petite série comme ici celui du revendeur parisien La Maison des trains.

En modélisme, les 141P sont des modèles modernes à la mode au début des années 50. Il y aura plusieurs marques artisanales qui tenteront sa reproduction. Citons les modèles FEX-Miniatrain, Maison des

Trains, TAB ou Chaumeil. De très beaux modèles, mais chers et de ce fait, rares. La firme JEP tentera une mémorable reproduction en métal moulé avec deux moteurs pour circuler sur la voie 0. Mais en H0,

point de modèle de grande série jusqu’à la nouveauté Jouef de 1975.

La reproduction de la 141P Maison des trains disposait d’une caisse en bronze monté sur un châssis du commerce. Suivant l’utilisation en 2 rails CC il était d’origine Fleischmann

(modèle du bas) ou en 3 rails CA il était d’origine Märklin (modèle du haut)

La reproduction de la 141P Maison des trains disposait d’une caisse en bronze monté sur un châssis du commerce. Suivant l’utilisation en 2 rails CC il était d’origine Fleischmann

(modèle du bas) ou en 3 rails CA il était d’origine Märklin (modèle du haut)

Les 141P sont des modèles modernes à la mode au début des années 50. En plus des modèles FEX-Miniatrain et Maison des Trains, on trouve le modèle TAB. C’est sans doute

le plus beau, mais aussi le plus rare (Collection et photo Didier Deleuze)

Les 141P sont des modèles modernes à la mode au début des années 50. En plus des modèles FEX-Miniatrain et Maison des Trains, on trouve le modèle TAB. C’est sans doute

le plus beau, mais aussi le plus rare (Collection et photo Didier Deleuze)

Il existe de multiples versions de la 141P de Miniatrain, depuis les modèles en laiton assez fidèles jusqu’au modèles en zamac, permettant la construction modulaire de 231, 241

ou 150 imaginaires.

Il existe de multiples versions de la 141P de Miniatrain, depuis les modèles en laiton assez fidèles jusqu’au modèles en zamac, permettant la construction modulaire de 231, 241

ou 150 imaginaires.

Avec 2,9kg de zamac et deux moteurs AP5, la 141P sortie en 1957 à l’échelle 0 sera le chef d’œuvre de JEP. Mais cette locomotive vaut une petite fortune, rien à voir avec la 141P

de jouef sortie en 1975 qui est à la portée de tous.

Avec 2,9kg de zamac et deux moteurs AP5, la 141P sortie en 1957 à l’échelle 0 sera le chef d’œuvre de JEP. Mais cette locomotive vaut une petite fortune, rien à voir avec la 141P

de jouef sortie en 1975 qui est à la portée de tous.

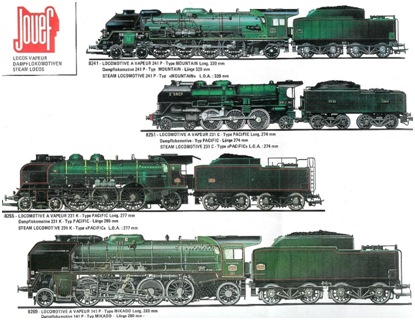

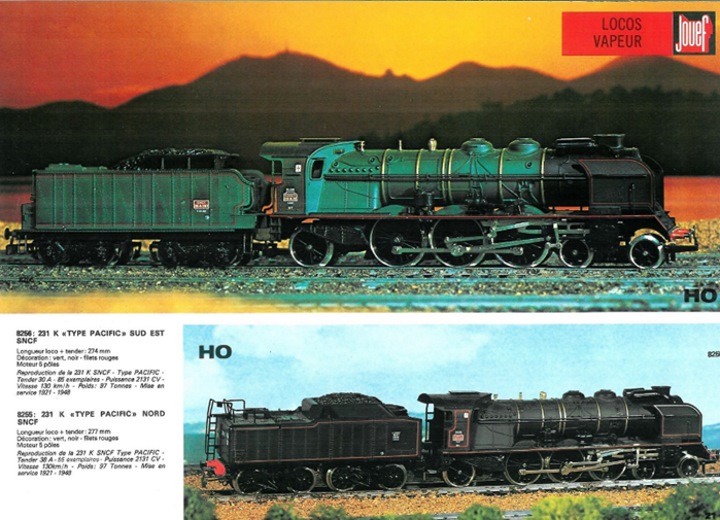

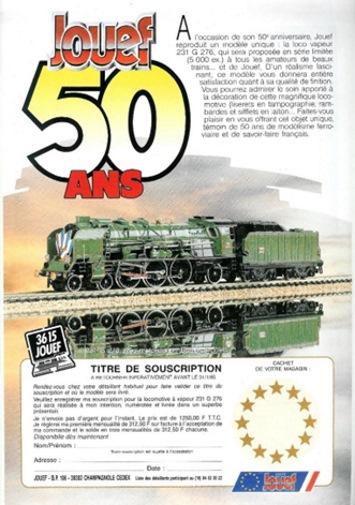

Le modèle de Jouef est dans la lignée de la 141R sortie en 1969. Un modèle détaillé, à l’échelle tout en restant à la portée de tous, la philosophie de Jouef. Les modèles vapeur dans cet esprit se succèdent,

la 241P en 1971, la 231K en 1973 et voilà la 141P en 1975. Pour celle-ci Jouef utilise logiquement le tender moteur type 36P de la 241P, ce qui limite notablement les investissements. La partie mécanique est

inchangée, seule la décoration évolue avec une affectation de la machine au dépôt de Vénissieux. La locomotive est composée de 3 éléments essentiellement en plastique, le châssis, le tablier et la chaudière.

La nouveauté est que l’embiellage, en tôle découpée et matricée, est bruni. Ce mode de traitement est une première chez Jouef, il touchera par la suite tous les modèles. Pas d’éclairage, mais des broches

équipent la liaison tender-locomotive qui facilitent son installation par l’amateur. Beaucoup de détails, dont les mains courantes, sont rapportés, et la décoration à l’aide d’une peinture satinée donne un aspect

très réaliste à ce modèle. Incontestablement c’est la reproduction en H0 marquante pour l’année 1975. Le modèle de l’année en quelque sorte.

équipent la liaison tender-locomotive qui facilitent son installation par l’amateur. Beaucoup de détails, dont les mains courantes, sont rapportés, et la décoration à l’aide d’une peinture satinée donne un aspect

très réaliste à ce modèle. Incontestablement c’est la reproduction en H0 marquante pour l’année 1975. Le modèle de l’année en quelque sorte.

La décoration satinée et l’embiellage pour la première fois bruni chez Jouef procure à ce modèle un excellent niveau de réalisme.

La décoration satinée et l’embiellage pour la première fois bruni chez Jouef procure à ce modèle un excellent niveau de réalisme.

A partir de 1997 la 241P sera reprise avec une nouvelle motorisation dans son tender et en version superdétaillée (les deux versions à l’arrière-plan). Ainsi, elle survivra jusqu’à la fin

du Jouef d’origine Champagnole dans diverses décorations. Au premier plan, le modèle original que j’ai reçu pour Noël 1975.

A partir de 1997 la 241P sera reprise avec une nouvelle motorisation dans son tender et en version superdétaillée (les deux versions à l’arrière-plan). Ainsi, elle survivra jusqu’à la fin

du Jouef d’origine Champagnole dans diverses décorations. Au premier plan, le modèle original que j’ai reçu pour Noël 1975.

Associée aux voitures OCEM à rivet apparent cette locomotive à vapeur 141P à prix démocratique comble les amateurs en 1975.

Associée aux voitures OCEM à rivet apparent cette locomotive à vapeur 141P à prix démocratique comble les amateurs en 1975.

Une série de voitures bien connue des amateurs est celle dite des OCEM. Elles doivent leur non à l’Office Central d’Etude du Matériel, une entité commune aux différentes compagnies et qui réalise des études

communes pour leur compte. C’est l’OCEM qui a en charge l’étude des voitures métalliques construites entre 1924 et 1938. Ce programme s’accélère avec le besoin de sécurité pour des trains de plus en plus

rapides. Il est en effet urgent d’abandonner les voitures à caisse en bois sur châssis métallique en raison de leur manque de résistance au choc. On déplorera des accidents terribles comme celui de

Lagny-Pomponne, le 30 décembre 1933, qui a fait près de 200 morts et 300 blessés. L’express à destination de Nancy est à l’arrêt lorsqu’il est percuté à l’arrière par un rapide. La locomotive balaye littéralement

les 5 dernières voitures qui sont pulvérisées en milliers de débris meurtriers. Les passagers sont écrasés par la masse métallique du rapide. Mais il n’y a eu aucun mort dans le rapide, équipé de voitures

métalliques : toutes les victimes sont du côté des voitures en bois.

Les clients, passagers des compagnies, réclament des voitures métalliques pour se sentir en sécurité. Les compagnies font appel à l’OCEM

pour concevoir des voitures. Avec l’évolution du mode de construction, Il y aura 3 séries. De 1925 à 1931, c’est le premier modèle dit « à Rivets Apparents » ou RA. Le rivet est un mode d’assemblage historique,

et au début, ils restent bien visibles. Les voitures à rivets apparents circuleront aux couleurs des compagnies du PLM, du Midi, de l’Etat et de l’AL, avant la création de la SNCF. Les derniers éléments de

cette catégorie sont retirés du service au milieu des années 80.

Les clients, passagers des compagnies, réclament des voitures métalliques pour se sentir en sécurité. Les compagnies font appel à l’OCEM

pour concevoir des voitures. Avec l’évolution du mode de construction, Il y aura 3 séries. De 1925 à 1931, c’est le premier modèle dit « à Rivets Apparents » ou RA. Le rivet est un mode d’assemblage historique,

et au début, ils restent bien visibles. Les voitures à rivets apparents circuleront aux couleurs des compagnies du PLM, du Midi, de l’Etat et de l’AL, avant la création de la SNCF. Les derniers éléments de

cette catégorie sont retirés du service au milieu des années 80.

Une voiture OCEM à rivets apparents en version SNCF au premier plan, nouveauté 1975. Autour des différents modèles en décoration PLM apparus à partir de 1977.

Une voiture OCEM à rivets apparents en version SNCF au premier plan, nouveauté 1975. Autour des différents modèles en décoration PLM apparus à partir de 1977.

La 231K qui apparaitra en 1977 équipée d’un tender PLM permettra de composer une belle rame de cette compagnie d’avant 1938. (Ici un modèle Jouef superdétaillé par le détaillant

parisien Clarel).

La 231K qui apparaitra en 1977 équipée d’un tender PLM permettra de composer une belle rame de cette compagnie d’avant 1938. (Ici un modèle Jouef superdétaillé par le détaillant

parisien Clarel).

A côté du matériel moteur, les nouveautés 1975 de Jouef concernent presque exclusivement les matériels voyageurs, puisque les marchandises, ont uniquement des nouvelles décorations. Mais les trois voitures OCEM à rivets apparents sont certainement cette année-là, très appréciées des amateurs. Les reproductions des années 50 faites par SMCF de ce type de voiture commencent à dater. Il y a bien les modèles France Trains, mais ils ne sont pas à portée de toutes les bourses. Plus accessibles seront les modèles Jouef qui apparaissent en trois versions. La mixte 1ière/2ième classe A3-B5, la 2ième classe B9 et la mixte 2ième classe/fourgon B4D. Elles sont présentées en 1975 en marquage SNCF UIC à sigle allongé. Elles seront complétées à partir de 1977 par de très belles versions PLM dont une 1ère classe bicolore brune et noire. Le niveau de détail est élevé, avec les toitures dotées d’une ligne de commande du signal d’alarme et des rambardes rapportées au niveau des portes. La firme Rivarossi, qui reprendra Jouef après 2001, ressort ces voitures en version améliorée en 2003 dotées d’un ancien marquage SNCF.

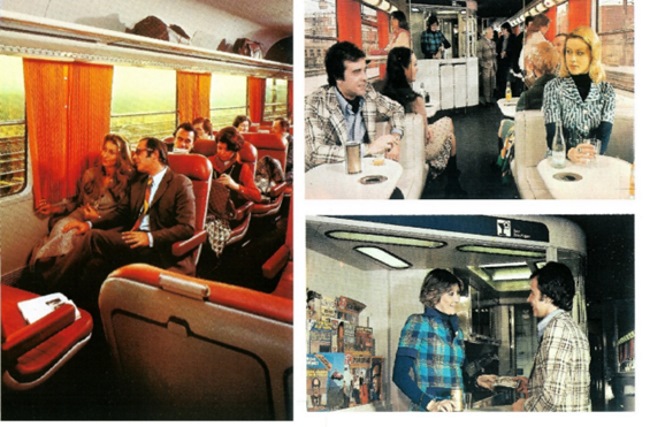

Le matériel moderne est peu représenté parmi les nouveautés Jouef 1975. Il y a pourtant une voiture restaurant « Grand Confort » Vru type U68 qui manquait à la gamme pour constituer une rame complète.

Cet élément est homogène avec les autres voitures. A noter de belles inscriptions en relief « restaurant » sur le flanc.

Il manquait une voiture restaurant à la rame «Grand Confort » de Jouef. C’est chose faite avec cette nouveauté 1975.

Le dépliant des nouveautés 1975 à la page des voitures. Les anciennes OCEM PLM côtoient la voiture restaurant Grand-confort.

Le dépliant des nouveautés 1975 à la page des voitures. Les anciennes OCEM PLM côtoient la voiture restaurant Grand-confort.

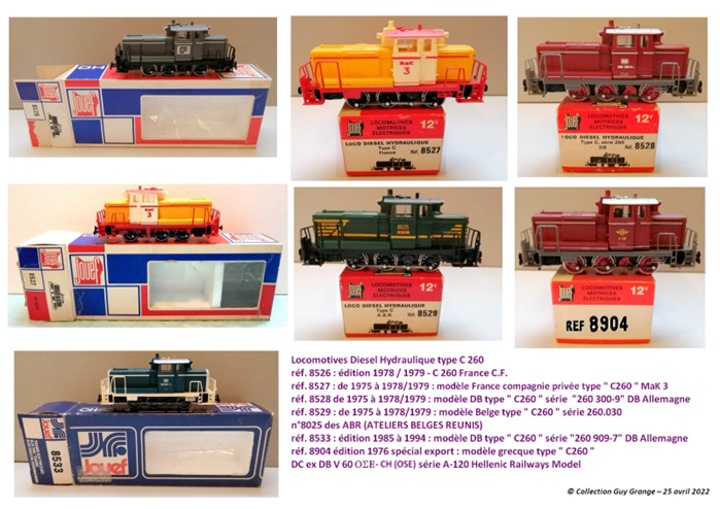

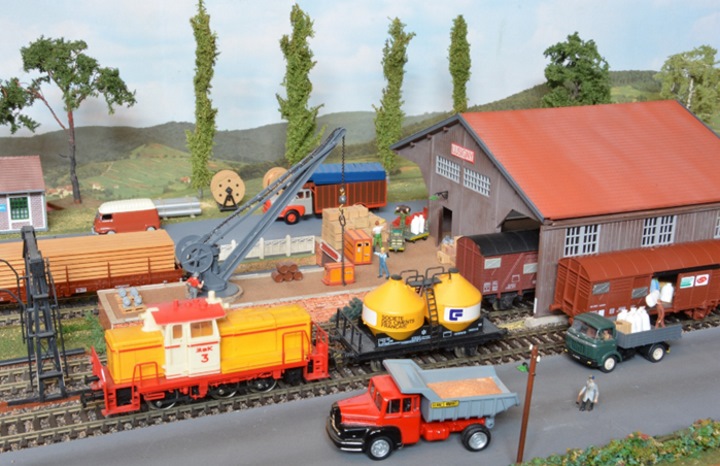

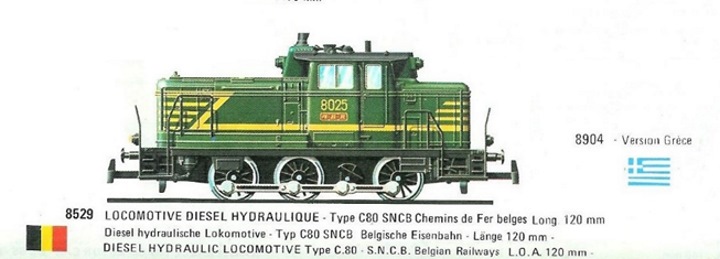

Longtemps cantonné au marché français, Jouef amorce à partir de 1975 Jouef des ambitions à l’exportation. Ce n’est plus comme au temps de Playcraft, le marché Britannique qui est visé, mais le premier consommateur de trains miniature d’Europe de l’Ouest ; l’Allemagne. Pour cela, l’atout de Jouef est son prix. Par contre le modéliste Allemand met la barre haute pour ce qui concerne le fonctionnement et la qualité. La marque de Champagnole vise donc plutôt le bas de gamme sur ce marché germanique. Important. Après avoir proposé des redécorations de voitures voyageur de type Français, ou des locomotives basiques comme la BB type 184 de la DB sortie en 1973, montée sur le châssis simplifié d’une BB 9200, arrive la périodes des modèles spécialement conçus, de A à Z pour l’Allemagne. Le premier de cette lignée sera en 1975 le locotracteur diesel hydraulique à 3 essieux série 260 de la DB (ex V-60). Le modèle réel a été construit à 941 exemplaires pour la DB à partir de 1953 par les usines Fried-Krupp à Essen. Il était donc présent sur presque tous les triages d’Allemagne pour effectuer les manœuvres. Ces locomotives développaient 650Cv et pouvaient rouler à 60 km/h pour assurer exceptionnellement des trafics marchandise régionaux. Le même type de locotracteur a également eu une carrière Belge. Le type C80 de la SNCB est construit en Belgique d’après les plans UIC semblables à ceux du type V60 allemand. Jouef saisira cette opportunité pour reproduire à la fois une version Belge et une curieuse version désigné type C Mak 3, censé être un matériel privé de la société des ciments Français. Mais la version la plus rare est sans aucun doute la référence 8904 des chemins de fer Grecs. Elle est discrètement représentée par un petit drapeau dans un coin du catalogue 1976.

Illustrés dans les pages du catalogue 1976, toute une profusion de modèles d’exportation. On y retrouve les 3 versions du locotracteur à 3 essieux Série 260 de la DB rouge, type C 80 de la SNCB verte et type

MAK 3 de la Société des Ciments Français. Jouef en profite aussi pour proposer dans ses modèles d’exportation dès 1975, une version DB de son locotracteur Y-51130 de la SNCF. Cet engin avait été livré

à la Sarre peu après la guerre, puis intégré au parc de la DB sous la série 245 (ex V45). Pour l’occasion, Jouef dote ses modèles de rambardes frontales et latérales.

Illustrés dans les pages du catalogue 1976, toute une profusion de modèles d’exportation. On y retrouve les 3 versions du locotracteur à 3 essieux Série 260 de la DB rouge, type C 80 de la SNCB verte et type

MAK 3 de la Société des Ciments Français. Jouef en profite aussi pour proposer dans ses modèles d’exportation dès 1975, une version DB de son locotracteur Y-51130 de la SNCF. Cet engin avait été livré

à la Sarre peu après la guerre, puis intégré au parc de la DB sous la série 245 (ex V45). Pour l’occasion, Jouef dote ses modèles de rambardes frontales et latérales.

Les différents modèles de locotracteurs diesel Hydraulique C 260 de Jouef (Photo et collection Guy Grange).

Les différents modèles de locotracteurs diesel Hydraulique C 260 de Jouef (Photo et collection Guy Grange).

Le locotracteur type C est intelligemment construit. Après avoir dégrafé la cabine, la seule vis devient accessible. Elle permet de séparer capot, platelage et le châssis. L’entrainement

se fait suivant la technologie de Jouef à cette époque, par courroie. Seule les 2 feux avant sont éclairés.

Le locotracteur type C est intelligemment construit. Après avoir dégrafé la cabine, la seule vis devient accessible. Elle permet de séparer capot, platelage et le châssis. L’entrainement

se fait suivant la technologie de Jouef à cette époque, par courroie. Seule les 2 feux avant sont éclairés.

Avec le locotracteur série 260 (ex V60), Jouef s’attaque à un modèle emblématique reproduit par les grandes marques Allemandes. Fleischmann en propose une reproduction en métal

injecté dès 1959. Le modèle de Märklin sorti en 1964 sera plus fin et reproduit à l’échelle. Les deux marques avaient aussi produit la version verte belge.

Avec le locotracteur série 260 (ex V60), Jouef s’attaque à un modèle emblématique reproduit par les grandes marques Allemandes. Fleischmann en propose une reproduction en métal

injecté dès 1959. Le modèle de Märklin sorti en 1964 sera plus fin et reproduit à l’échelle. Les deux marques avaient aussi produit la version verte belge.

Comparaison des modèles Belges A.B.R. (Ateliers Belges Réunis), Jouef au premier plan, Fleischmann (version 1959) et deux reproductions de Märklin dans les versions

1963 et 1979 (dans sa boite).

Comparaison des modèles Belges A.B.R. (Ateliers Belges Réunis), Jouef au premier plan, Fleischmann (version 1959) et deux reproductions de Märklin dans les versions

1963 et 1979 (dans sa boite).

La comparaison des modèles Märklin (en haut) et Jouef donne plutôt l’avantage à cette dernière.

La comparaison des modèles Märklin (en haut) et Jouef donne plutôt l’avantage à cette dernière.

Le modèle de diesel série 260 est une remarquable reproduction tout plastique. Il n’y a qu’une vis d’assemblage dissimulée dans la cabine. Le capot et le platelage se dégagent ensuite du châssis par encliquetage . Le moteur 5 pôles de Jouef entraine l’essieu moteur médian par le système de poulie, courroie en caoutchouc et vis sans fin comme c’est la technique en 1975. Les deux autres essieux et les contrepoids sont entrainés par les bielles motrices. Une lampe d’éclairage est montée avec un conduit de lumière qui éclaire seulement les deux fanaux de la traverse situé du côté du grand capot. La version DB possède une caisse rouge à platelage gris. La version Belge possède une caisse verte à bande jaune et platelage noir. Et la curieuse version industrielle française possède un capot jaune (très) vif, une cabine ivoire et un platelage rouge. C’est une version très « kitch » fait plastique. Elle ne sera produite qu’une année, sans doute trop irréaliste pour les chiffres de vente. En 1978, elle sera remplacée par une version grise plus discrète.

Le locotracteur en version Belge C80 de la SNCB tracte son lot de wagons de bière.

Le locotracteur en version Belge C80 de la SNCB tracte son lot de wagons de bière.

Dans le Loco Revue de janvier 1977 la version industrielle française Mak 3 du locotracteur série 260 réf 8527 est qualifiée de « faisant horriblement jouet plastique, ce qui dessert totalement le modèle par ailleurs

réussi ». Il est conseillé de choisir la version belge si l’on veut un modèle industriel. C’est sans doute pour cela que le modèle « Mak 3 » sera rapidement abandonné par Jouef. Avec ce modèle, c’est un peu le

retour vers les modèles colorés des années 50, comme la 020T version Western comme ci-dessus.

Dans le Loco Revue de janvier 1977 la version industrielle française Mak 3 du locotracteur série 260 réf 8527 est qualifiée de « faisant horriblement jouet plastique, ce qui dessert totalement le modèle par ailleurs

réussi ». Il est conseillé de choisir la version belge si l’on veut un modèle industriel. C’est sans doute pour cela que le modèle « Mak 3 » sera rapidement abandonné par Jouef. Avec ce modèle, c’est un peu le

retour vers les modèles colorés des années 50, comme la 020T version Western comme ci-dessus.

Il est certain que le diesel Mak 3 et la nouvelle version du wagon à silo à dans sa décoration jaune Ciment Français font « flash » dans le décor !

Il est certain que le diesel Mak 3 et la nouvelle version du wagon à silo à dans sa décoration jaune Ciment Français font « flash » dans le décor !

Avez-vous remarqué dans un coin du catalogue 1976, à côté de la version Belge, le drapeau Grec qui annonce la référence 8904 du locotracteur pour ce pays.

Avez-vous remarqué dans un coin du catalogue 1976, à côté de la version Belge, le drapeau Grec qui annonce la référence 8904 du locotracteur pour ce pays.

Ce modèle d’exportation série A 120 des Hellenic Railwails a bien existé comme le prouve ces photos. (Photo et modèle collection Guy Grange).

Ce modèle d’exportation série A 120 des Hellenic Railwails a bien existé comme le prouve ces photos. (Photo et modèle collection Guy Grange).

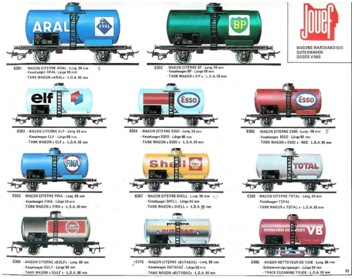

En 1975, Jouef renouvelle son modèle de wagon citerne OCEM datant de 1963. Ce modèle déjà ancien, fait partie de la série 88mm à 2 essieux. En 1975 ils commencent à dater un peu. De plus, en l’utilisant

comme citerne du wagon nettoyeur de voie à partir de 1969,

le moule a été modifié et une grande découpe assez visible apparait dans la partie inférieure du réservoir. Qu’à cela ne tienne, en 1975 Jouef ajoute

toute une série de nouvelles décorations à celles déjà excitantes. On peut citer les versions Elf blanche, Aral bleu, BP, verte, Esso en deux versions, rouge ou blanche à bande rouge, Schell jaune, Fina bleu,

Total et Gulf de couleur aluminium. A cela il faut y ajouter les versions Butagaz et VB d’entretien des voies, cela constitue pas moins de 11 modèles sur un même moule. On peut dire que ce dernier, datant

de plus de 10 ans est correctement rentabilisé.

le moule a été modifié et une grande découpe assez visible apparait dans la partie inférieure du réservoir. Qu’à cela ne tienne, en 1975 Jouef ajoute

toute une série de nouvelles décorations à celles déjà excitantes. On peut citer les versions Elf blanche, Aral bleu, BP, verte, Esso en deux versions, rouge ou blanche à bande rouge, Schell jaune, Fina bleu,

Total et Gulf de couleur aluminium. A cela il faut y ajouter les versions Butagaz et VB d’entretien des voies, cela constitue pas moins de 11 modèles sur un même moule. On peut dire que ce dernier, datant

de plus de 10 ans est correctement rentabilisé.

Le catalogue 1976 présente l’offre des citernes dans de multiples décorations.

Au fond les 12 versions de la citerne OCEM à 2 essieux série 88mm sorties en 1975. Au premier plan à droite, deux versions initiales de Jouef en1963. A gauche la curieuse version

Schell/BP commercialisée par Playcraft en Angleterre dans les années 60.

Au fond les 12 versions de la citerne OCEM à 2 essieux série 88mm sorties en 1975. Au premier plan à droite, deux versions initiales de Jouef en1963. A gauche la curieuse version

Schell/BP commercialisée par Playcraft en Angleterre dans les années 60.

De la couleur dans nos paysages français. Après le premier choc pétrolier, le slogan de l’époque est « En France, on n’a pas de pétrole, mais on a des idées ». En attendant les trains

d’hydrocarbure restent de mise, et en traction diesel en plus.

De la couleur dans nos paysages français. Après le premier choc pétrolier, le slogan de l’époque est « En France, on n’a pas de pétrole, mais on a des idées ». En attendant les trains

d’hydrocarbure restent de mise, et en traction diesel en plus.

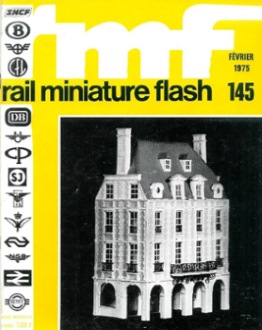

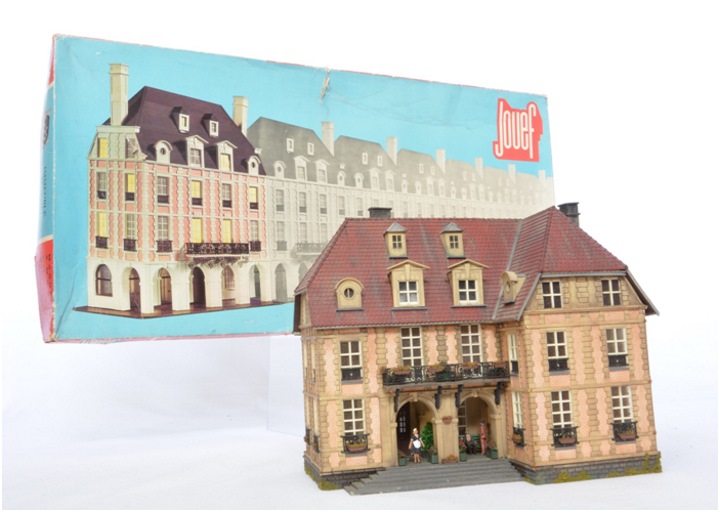

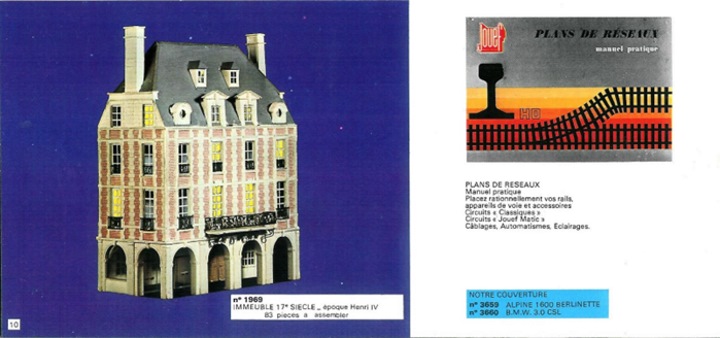

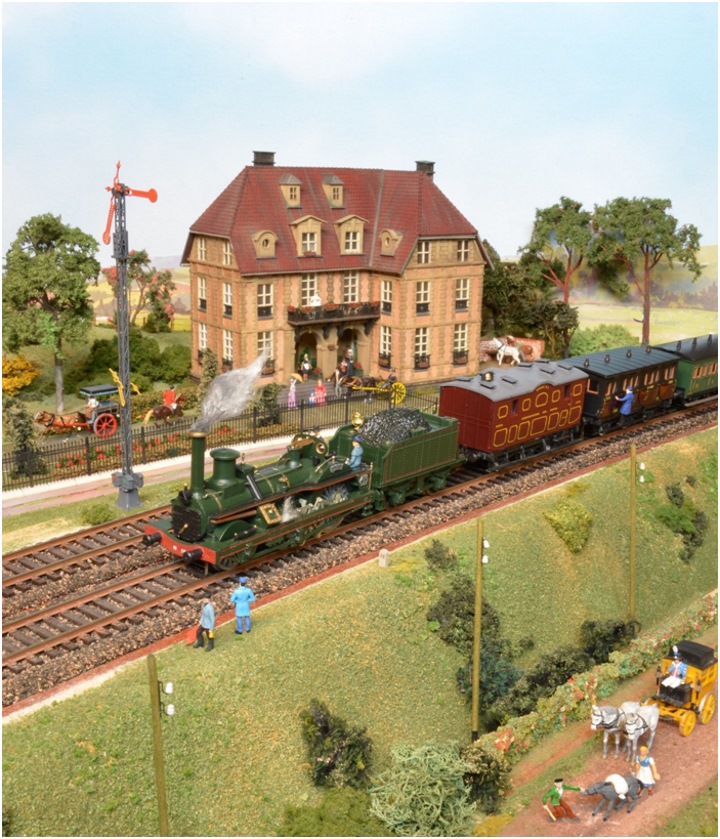

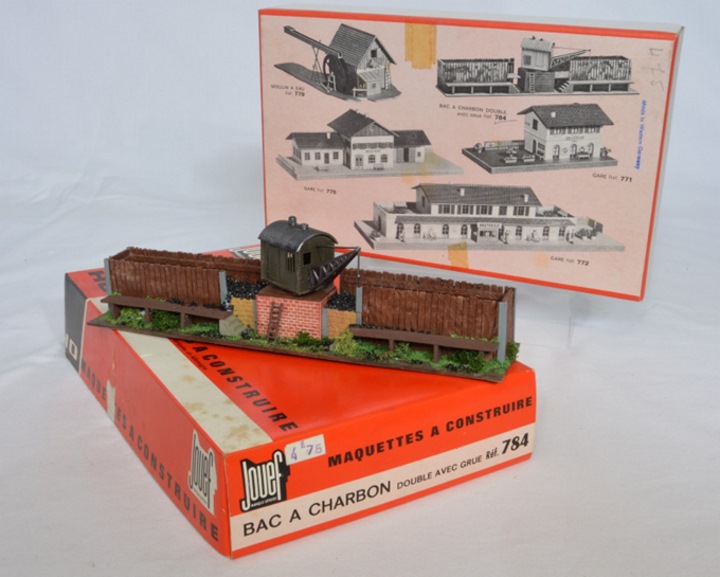

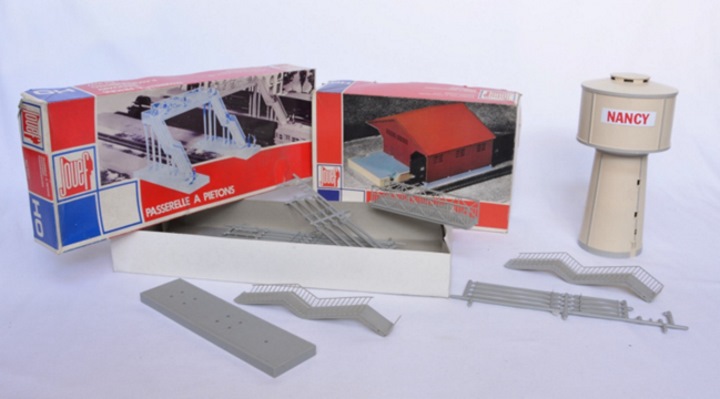

Au chapitre des nouveautés pour le décor, il y aura en 1975 l’immeuble du XVIe siècle, de style Henri IV. Cette belle maquette est signée Philippe Valois. On lui dit déjà la gare de Castelnaudary et le très bel

ensemble du moulin Sarthois. Le niveau de réalisme atteint par Jouef sur les bâtiments fait encore ici un bond. L’immeuble à arcade est inspiré des bâtisses qui ceinturent la place des Vosges, en plein cœur

du quartier des Marais à Paris. La finesse des balustrades en fer forgé des fenêtres et des balcons est tout simplement époustouflante. Des bandes de papiers reproduisent les briques roses.

Le plafond-voûte

des arcades est scrupuleusement reproduit. Comme celà est clairement illustré sur le couvercle de la boite, l’immeuble est conçu pour une juxtaposition de plusieurs éléments (comme c’est le cas, place des

Vosges).

Un très beau modèle, mais qui aura du mal à se vendre, car difficile à placer sur un réseau.

Un très beau modèle, mais qui aura du mal à se vendre, car difficile à placer sur un réseau.

Le numéro RMF de février 1975 présente traditionnellement les nouveautés Jouef en avant-première de Nuremberg. Pour illustrer le futur immeuble du XVIième siècle, la maquette prototype de Philippe Valois qui a servi à son élaboration, est illustrée en couverture. La version moulée en plastique sera du même niveau. 28 ans plus tard, la même revue RMF illustre sur sa couverture un réseau d’Expométrique qui met en avant l’immeuble du 17ième siècle. Il est entré dans le patrimoine des modélistes.

L’énorme boite Jouef permet de construire l’immeuble du 17ième siècle. Comme illustré, plusieurs unités peuvent êtres juxtaposées. Au premier plan un Kit-bashing de l’auteur à partir

de la boite Jouef. Il y a très longtemps, dans ma jeunesse, je m’étais permis de modifier l’immeuble Jouef en un hôtel particulier doté d’un toit en tuile et d’un étage en moins.

L’énorme boite Jouef permet de construire l’immeuble du 17ième siècle. Comme illustré, plusieurs unités peuvent êtres juxtaposées. Au premier plan un Kit-bashing de l’auteur à partir

de la boite Jouef. Il y a très longtemps, dans ma jeunesse, je m’étais permis de modifier l’immeuble Jouef en un hôtel particulier doté d’un toit en tuile et d’un étage en moins.

Dans le catalogue des nouveautés 1975, c’est le prototype fait par Philippe Valois du très bel immeuble du 17ième siècle qui est illustré. Par rapport aux anciennes créations,

il a abandonné l’échelle du 1/100ième pour le 1/87ième. A noter aussi la nouvelle brochure de plan de réseau.

Dans le catalogue des nouveautés 1975, c’est le prototype fait par Philippe Valois du très bel immeuble du 17ième siècle qui est illustré. Par rapport aux anciennes créations,

il a abandonné l’échelle du 1/100ième pour le 1/87ième. A noter aussi la nouvelle brochure de plan de réseau.

Pas de véritable nouveauté dans le domaine de la voie, mais une modernisation des moteurs de commande des aiguillages pour un fonctionnement amélioré. Les cosses de

connection sont remplacées par des fils. A noter le nouveau relais inverseur avec interrupteur de fin de course, pour ne plus griller la bobine de commande.

Pas de véritable nouveauté dans le domaine de la voie, mais une modernisation des moteurs de commande des aiguillages pour un fonctionnement amélioré. Les cosses de

connection sont remplacées par des fils. A noter le nouveau relais inverseur avec interrupteur de fin de course, pour ne plus griller la bobine de commande.

Avec l’achat de ma Crampton du RMA, j’ai ressorti cette adaptation pour servir de décor situé autour des années 1860.

Avec l’achat de ma Crampton du RMA, j’ai ressorti cette adaptation pour servir de décor situé autour des années 1860.

Le manoir style Henry IV sert cette fois d’écrin au passage des rames Capitole de Jouef.

Le manoir style Henry IV sert cette fois d’écrin au passage des rames Capitole de Jouef.

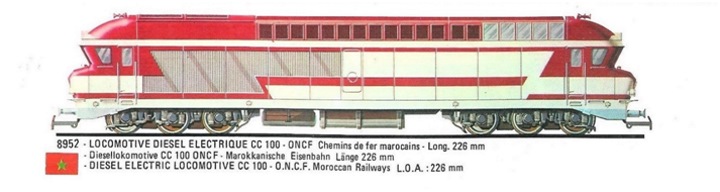

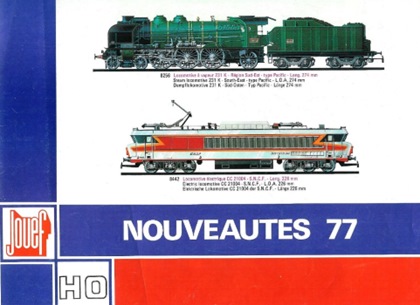

L’année 1976 est marquée par une forte sécheresse durant l’été. Ce n’est pas du tout le cas pour ce qui concerne la production chez Jouef. Plus de 50 références nouvelles s’ajoutent au catalogue. Bien entendu, ce ne sont pas 50 productions entièrement nouvelles qui verront le jour. On dénombre aussi toute une série de variantes de décoration de modèles anciens ou nouveaux. Jouef continue à jouer la carte de l’international avec des modèles Suisses, Belge, Luxembourgeois, Anglais ou Hollandais. Mais le catalogue 1976 propose aussi des variantes qui concernent des marchés plus surprenant pour l’Espagne, le Maroc ou le Portugal. Ces variantes, seront pour certaines, jamais commercialisées. A noter que contrairement à l’année précédente, 1976 est en majorité consacré au matériel moderne, le Old-timer est provisoirement mis de côté avec une seule semi-nouveauté vapeur, la 140C doté d’un tender 34X.

L’un des catalogues parmi les plus prolifiques en nouveautés Jouef, celui de 1976. La 141P partage la vedette avec la moderne CC 6500. Pour le plus grand plaisir des modélistes, la marque alterne Old-timer et modernisme.

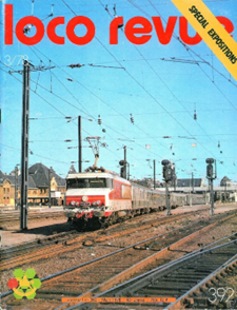

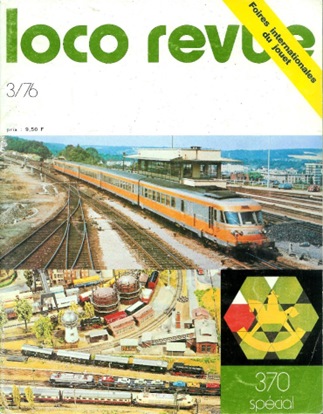

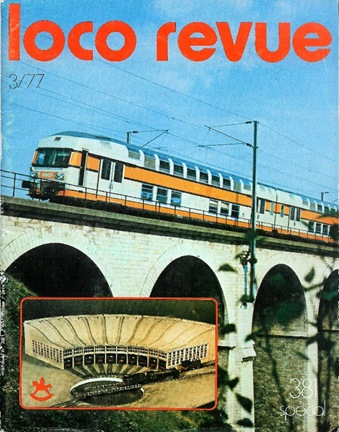

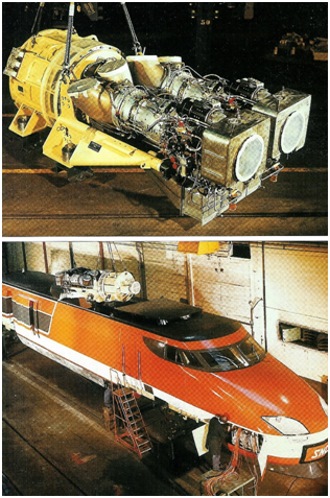

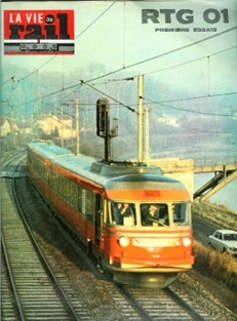

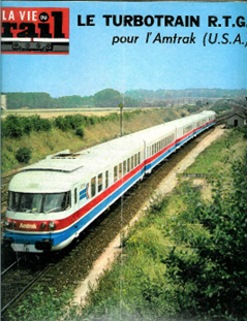

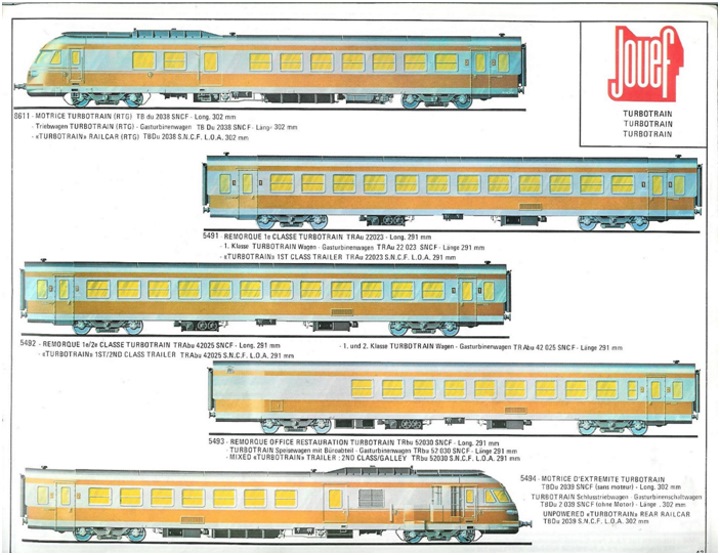

Le Loco Revue « Spécial nouveauté Nuremberg 1976 » met en avant en couverture et dans ses pages la principale nouveauté de Jouef ; la rame RTG.

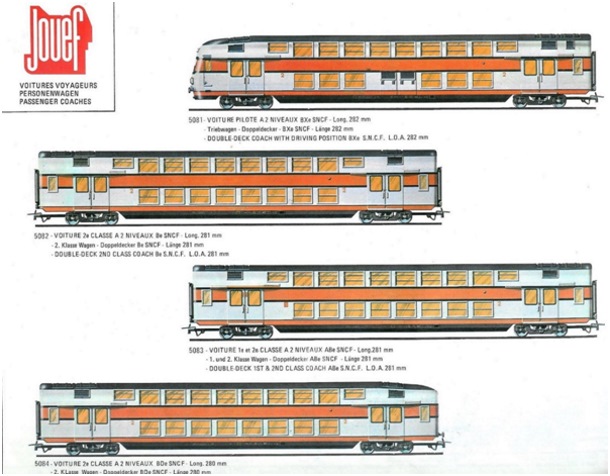

Au milieu des années 70, le trafic banlieue augmente régulièrement de 2 à 3% par an. Il convient alors pour la SNCF de massifier encore la capacité de ses matériels. Le concept à deux étages renvient sur le

devant de l’actualité avec les VB2N (Voitures de Banlieue à 2 Niveaux) construites à 589 exemplaires. Les rames disposent de voitures- pilotes et elles sont donc réversibles. Capables de rouler à 140km/h, elles

peuvent comporter 7 à 8 caisses. La traction (ou la pousse) est assurée par des BB 8500, 16500, 17000 ou 25500.

Les voitures sont décorées par Paul Arzens avec des tons très à la mode à cette époque,

du gris et de l’orange TGV à l’origine. Elles reçoivent ensuite une livrée « bleu-blanc-rouge Ile-de-France » et, pour finir, la décoration aux couleurs du Transilien. Entre-temps, pour gagner encore de la place,

la SNCF a investi à partir de 1983 dans les premières automotrices Z5600, disposant aussi de deux étages passagers (Z2N). C’est le début d’une longue lignée, et, pour ce qui est du concept à deux étages,

les TGV Duplex ou les rames de banlieue le perpétuent de nos jours.

Les voitures sont décorées par Paul Arzens avec des tons très à la mode à cette époque,

du gris et de l’orange TGV à l’origine. Elles reçoivent ensuite une livrée « bleu-blanc-rouge Ile-de-France » et, pour finir, la décoration aux couleurs du Transilien. Entre-temps, pour gagner encore de la place,

la SNCF a investi à partir de 1983 dans les premières automotrices Z5600, disposant aussi de deux étages passagers (Z2N). C’est le début d’une longue lignée, et, pour ce qui est du concept à deux étages,

les TGV Duplex ou les rames de banlieue le perpétuent de nos jours.

Document publicitaire édité par la SNCF en 1978, présentant les nouveaux matériels pour la banlieue, dont les rames 0 deux niveaux VB2N.

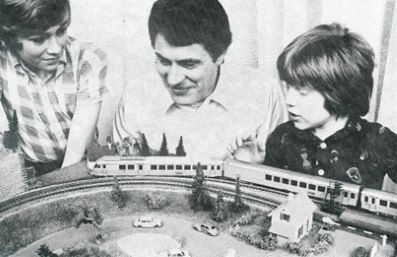

C’est en 1976 que Jouef va s’attaquer à cette rame, avec pas moins de 4 références associées à une motrice BB 17000. On y trouve une voiture de tête, une 2ième classe, une 1/2ième et la voiture-pilote. Le mode de construction, s’agissant de voitures à deux étages, est complexe. Elles disposent d’un aménagement intérieur et de vitres teintées en orange pour les baies de l’étage supérieur. Spécialement pour ces voitures, Jouef a créé des bogies Y30P assez fidèles. En 1983 ces véhicules seront déclinés en décoration Ile-de-France.

La 205 GTI, vedette automobile des années 80, piaffe d’impatience au PN automatique en attendant le passage.

La 205 GTI, vedette automobile des années 80, piaffe d’impatience au PN automatique en attendant le passage.

Les cinq modèles de Jouef permettant de recomposer les rames VB2N, bien connues de millions de banlieusards de la région parisienne. La BB 17029 de Jouef est en livrée spéciale,

assortie à la rame à deux niveaux.

Les cinq modèles de Jouef permettant de recomposer les rames VB2N, bien connues de millions de banlieusards de la région parisienne. La BB 17029 de Jouef est en livrée spéciale,

assortie à la rame à deux niveaux.

Les voitures VB2N présentées pour la première fois dans le catalogue Jouef de 1976.

Les voitures VB2N présentées pour la première fois dans le catalogue Jouef de 1976.

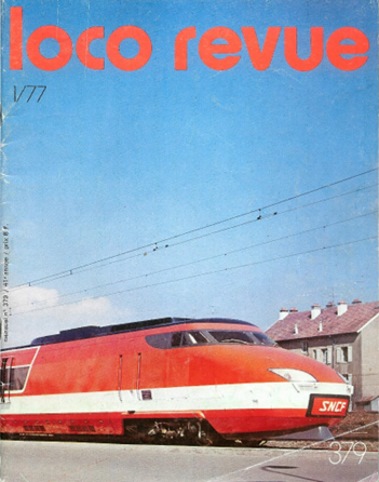

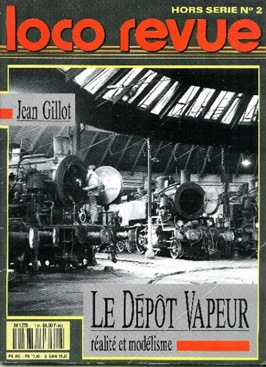

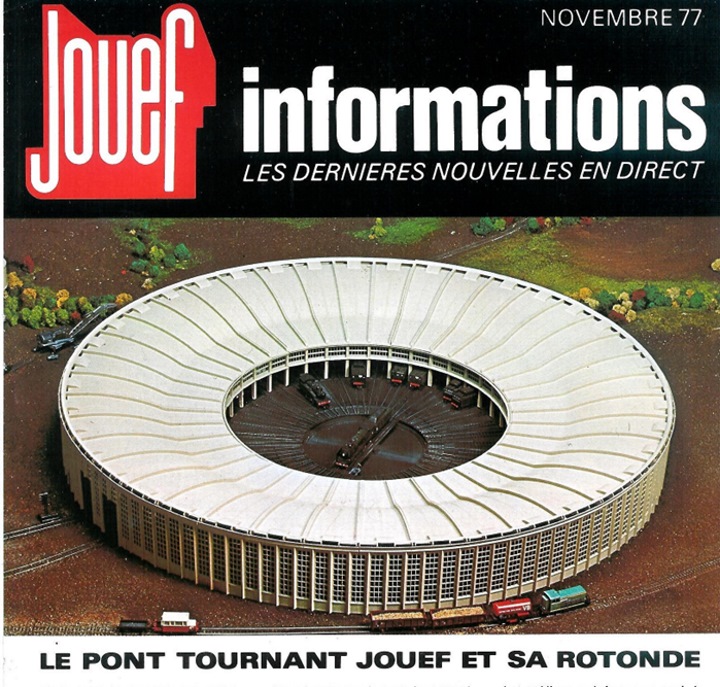

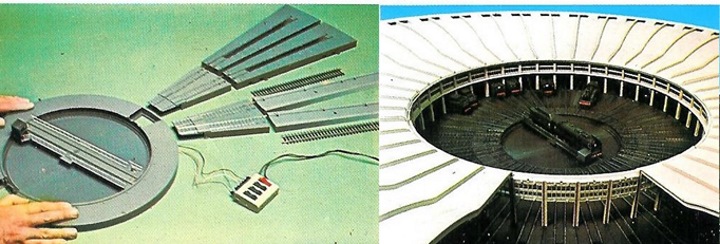

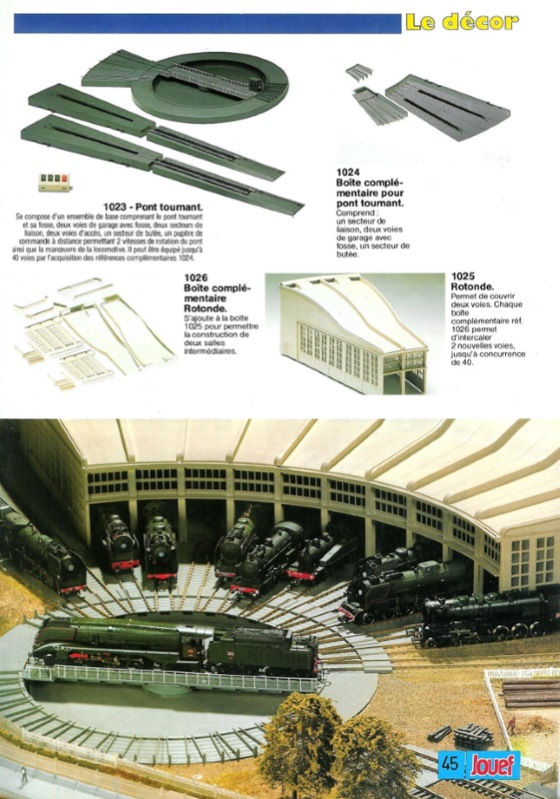

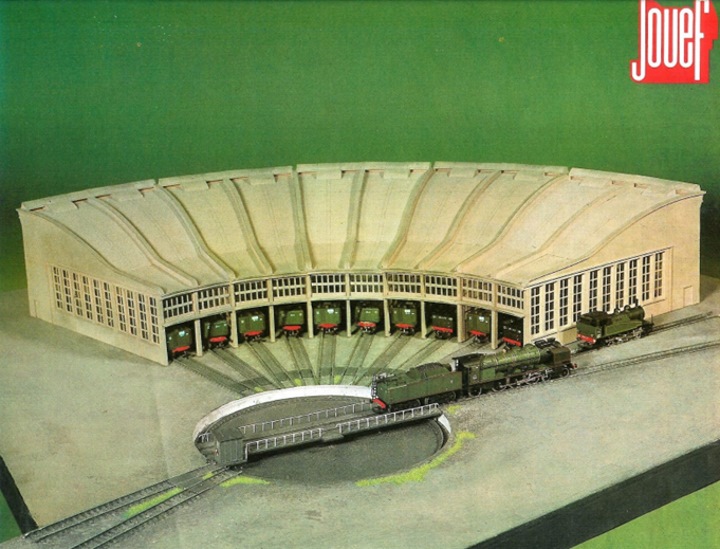

La couverture de Loco Revue de mars 77 illustre la rame VB2N à deux étages de la SNCF et sa voiture pilote. La rame de Jouef est décrite dans ce numéro à la rubrique Shopping de la revue. Comme c’est le numéro des nouveautés de Nuremberg, on voit déjà apparaitre la principale nouveauté 1977, le grand dépôt de Jouef avec sa plaque tournante de type 24m unifiée et la rotonde detype P.

Les rames VB2N sont réversibles et disposent de voiture pilote reproduite par Jouef.

Les rames VB2N sont réversibles et disposent de voiture pilote reproduite par Jouef.

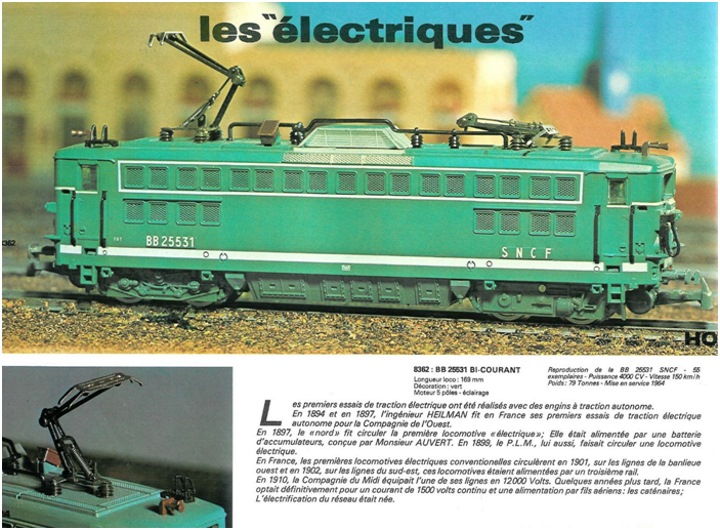

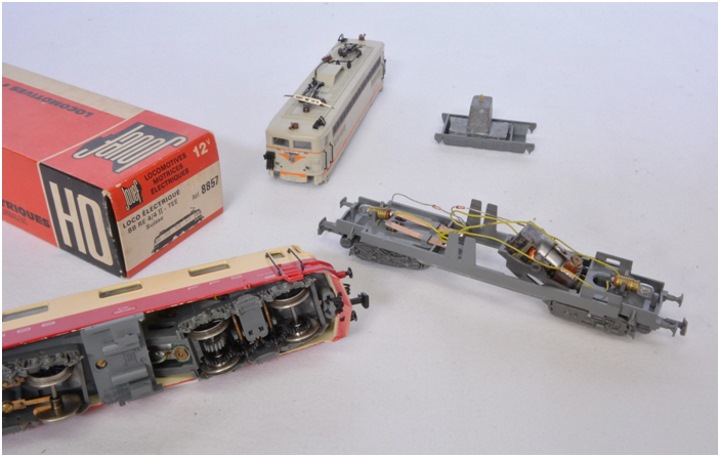

Associé à la BB 17029 apparait aussi la version bi-courant BB 25531. Les deux motrices ne diffèrent extérieurement que par leurs livrées et l’habillage de toiture. Cette particularité est respectée par Jouef, les

deux modèles bénéficiant de toiture détaillée avec comme pièces rapportées : parafoudres, lignes de toiture, avertisseurs, etc. Pour la première fois, les rambardes sont en plastique (assez grossières et il

manque les rambardes frontales qui ne sont pas livrées). Les bogies moteurs sont de conception entièrement nouvelle chez Jouef. Un berceau incliné supporte le moteur 5 pôles. L’arbre moteur est équipé

d’une vis sans fin qui attaque l’essieu moteur intérieur. L’autre essieu est entrainé par un train d’engrenages droits. La transmission conserve l’inconvénient des arrêts brutaux. Mais cette transmission a

l’avantage d’être silencieuse par rapport à toutes celles employées par Jouef jusque-là. C’est vu à l’époque comme un grand progrès.

Associé à la BB 17029 apparait aussi la version bi-courant BB 25531. Les deux motrices ne diffèrent extérieurement que par leurs livrées et l’habillage de toiture. Cette particularité est respectée par Jouef, les

deux modèles bénéficiant de toiture détaillée avec comme pièces rapportées : parafoudres, lignes de toiture, avertisseurs, etc. Pour la première fois, les rambardes sont en plastique (assez grossières et il

manque les rambardes frontales qui ne sont pas livrées). Les bogies moteurs sont de conception entièrement nouvelle chez Jouef. Un berceau incliné supporte le moteur 5 pôles. L’arbre moteur est équipé

d’une vis sans fin qui attaque l’essieu moteur intérieur. L’autre essieu est entrainé par un train d’engrenages droits. La transmission conserve l’inconvénient des arrêts brutaux. Mais cette transmission a

l’avantage d’être silencieuse par rapport à toutes celles employées par Jouef jusque-là. C’est vu à l’époque comme un grand progrès.

Les BB 17000 et 25500 sont omniprésentes à la SNCF sur le trafic marchandise, souvent en double traction.

Les BB 25531, un beau modèle de la locomotive bi-courant. Pour la première fois, des palettes 1500V apparaissent chez Jouef pour son pantographe unijambiste qui est maintenant

bruni.

Les BB 25531, un beau modèle de la locomotive bi-courant. Pour la première fois, des palettes 1500V apparaissent chez Jouef pour son pantographe unijambiste qui est maintenant

bruni.

Nouvelle conception pour l’entrainement des essieux chez Jouef à partir de 1976. Le moteur 5 pôles est monté dans un berceau incliné et attaque l’essieu moteur intérieur par une vis

sans fin en nylon.

Nouvelle conception pour l’entrainement des essieux chez Jouef à partir de 1976. Le moteur 5 pôles est monté dans un berceau incliné et attaque l’essieu moteur intérieur par une vis

sans fin en nylon.

Après la 141P, Jouef fait une petite pose sur ses modèles vapeur. C’est une demi-nouveauté qui apparait en 1976. La reprise de la 140C apparue en 1968, dotée d’un tender type 34X. La 140C 180 est l’une des

dernières locomotives à vapeur à avoir circulé en France. Le tender 34X est apparu en 1926 à la Deutsche Reichsbahn attelé aux Pacific BR01. Construit à plusieurs milliers d’exemplaires, on le verra associé à

de nombreux types de locomotives allemandes dont les 150 BR 44 qui deviendront pour 239 d’entre elles, en France à la libération les 150X, dotées de leurs tenders 34X. L’amortissement de ces machines

permet la récupération de ces tenders à grande capacité et leurs affectations au 140C pour augmenter notablement leur autonomie. En miniature, Jouef va aussi reprendre sa locomotive pour doter la 140C de

d’une porte de boite à fumée type Est et d’un réchauffeur ACFI. Un certain nombre de perfectionnement sont apportés, un embiellage revu et bruni, une barre de relevage rapportée ainsi que les réservoirs et

tubulures rapportées du réchauffeur ACFI. Au départ, le moteur reste dans la locomotive, avec le système connu de Jouef

de transmission par courroie et vis sans fin. Mais plus tard, lorsque Jouef commercialise

sa 150X, c’est le tender qui deviendra moteur. Il faut dire qu’en 1976, l’apparition d’un tender 34X ajouté à la présence d’autres modèles allemands, laisse déjà bien supposer la mise en chantier d’une vapeur de la

DB. Déjà, le bogie arrière du tender est constitué pour recevoir un moteur. Ce sera chose faite en 1978.

de transmission par courroie et vis sans fin. Mais plus tard, lorsque Jouef commercialise

sa 150X, c’est le tender qui deviendra moteur. Il faut dire qu’en 1976, l’apparition d’un tender 34X ajouté à la présence d’autres modèles allemands, laisse déjà bien supposer la mise en chantier d’une vapeur de la

DB. Déjà, le bogie arrière du tender est constitué pour recevoir un moteur. Ce sera chose faite en 1978.

Le catalogue 1976 propose une seule semi-nouveauté du côté des machines à vapeur, la 140C à tender 34X à grande capacité. Le modèle de 140C classique est toujours disponible.

Ce n’est pas un hasard si un tender 34X allemand apparait en 1976, c’est pour préparer la venue de la 150X (au fond) et de la BR 44 de la DB qui apparaitrons en 1978.

Ce n’est pas un hasard si un tender 34X allemand apparait en 1976, c’est pour préparer la venue de la 150X (au fond) et de la BR 44 de la DB qui apparaitrons en 1978.

Les 140C compte parmi les dernières locomotives à vapeur à circuler en France. Elles ont connu le début de la période de modernisation de la SNCF comme ici en tractant les

nouveaux wagons couverts à bogies type Gas.

Les 140C compte parmi les dernières locomotives à vapeur à circuler en France. Elles ont connu le début de la période de modernisation de la SNCF comme ici en tractant les

nouveaux wagons couverts à bogies type Gas.

La machine est améliorée avec une nouvelle porte de boite à fumée type Est, un embiellage affiné et bruni et l’ajout des réservoirs et tuyauteries du réchauffeur l’ACFI.

La machine est améliorée avec une nouvelle porte de boite à fumée type Est, un embiellage affiné et bruni et l’ajout des réservoirs et tuyauteries du réchauffeur l’ACFI.

Le Luxembourg est le carrefour ferroviaire entre la France, l’Allemagne et la Belgique. Pour son électrification, le pays est partagé entre le système 3000V continu Belge et le 25Kv alternatif français qui se rencontrent en gare commutable de la ville de Luxembourg. Lors de la signature du traité de canalisation de la Moselle, la France s’est engagée à fournir 20 locomotives au Luxembourg pour le dédommager. Ces machines sont en tous points similaires aux BB 12000, décoration d’origine y compris. Elles sont prélevées sur les chaines de fabrication destinées à la SNCF pour assurer le service sur la première section Luxembourg-Bettembourg mise sous tension en septembre 1956. Au début de leur carrière, ces machines sont entretenues au dépôt de Thionville. Les interpénétrations vers la France sont nombreuses. La livrée de ces machines a évolué au cours du temps. Le bleu bicolore est abandonné pour un gris bleu uniforme. Ensuite ce sera la belle livrée bordeaux et jaune à partir des années 70 et jusqu’en fin de carrière. Jouef, toujours à l’affût des marchés étrangers, a décliné sa BB 13000 en la décorant en 1976 aux couleurs bordeaux à bande jaune. Ce modèle, fabriqué jusqu’en 1979 est peu courant. Märklin a par contre décliné toutes les versions depuis 2003, du bleu deux tons d’origine, au gris uni et bien entendu les versions Bordeaux.

La BB 9600 de Jouef est ici associée à la version luxembourgeoise de la voiture UIC de seconde classe.

La BB 9600 de Jouef est ici associée à la version luxembourgeoise de la voiture UIC de seconde classe.

Pour accompagner la BB 3609, jouef propose en matériel roulant deux nouveautés luxembourgeoises. Une immatriculation aux CFL de la voiture UIC à 9 compartiments en version 2ième classe et un couvert deux essieux UIC à parois lisse

La BB CFL bénéficie d’une très belle décoration rouge lie de vin et jaune. On peut juste regretter les pantographes qui, en 1976 commencent à dater et le vide laissé dans la bande

jaune latérale par l’absence des plaques d’immatriculation. Cette échancrure ne figure pas sur l’illustration du catalogue 1976, conforme à la réalité.

La BB CFL bénéficie d’une très belle décoration rouge lie de vin et jaune. On peut juste regretter les pantographes qui, en 1976 commencent à dater et le vide laissé dans la bande

jaune latérale par l’absence des plaques d’immatriculation. Cette échancrure ne figure pas sur l’illustration du catalogue 1976, conforme à la réalité.

Märklin a aussi reproduit ce modèle de locomotive Luxembourgeoise dans toutes ses évolutions au cours du temps. Livrées en 1956, elle adopte dans un premier temps la livrée bleu

électrique bicolore identique à la SNCF. Elle arbore ensuite une couleur gris uniforme, puis la superbe livrée bordeaux et jaune au cours des années 70.