Maquettes Ferroviaires

et Collections

La période 1965-1968 est sans doute l’une des plus fastes pour Jouef qui a maintenant un statut bien établi parmi les constructeurs Français (de moins en moins nombreux avec la disparition de Jep).

Le train électrique est le jouet à la mode pour les jeunes Baby Boomer avec un marché en pleine croissance. Jouef y bénéficie maintenant d’une position forte grâce à sa politique des prix réduits. Sur le

plan du fonctionnement, le constructeur s’appuie encore sur la bonne réputation acquise quelques années auparavant grâce à l’excellent moteur saucisson. Le nouveau moteur M60 qui se généralise sur

les nouveautés est d’un fonctionnement beaucoup plus aléatoire et va décourager plus d’un joueur en culotte courte, mais pour l’instant cette orientation fâcheuse pour l’avenir de la firme n’a pas encore

d’effet sur les ventes. Jouef poursuit sa conquête du second marché que constituent les modélistes ferroviaires, avec des modèles toujours plus fidèles et une gamme complète qui intègre les accessoires.

De nouvelles « niches » sont explorées avec plus ou moins de succès comme le Decauville en HOe et le rachat d’Egger-Bahn, les circuits automobiles et les Brick façon Lego. Jouef colle toujours à

l’actualité de la SNCF à un rythme effréné avec trois ou quatre nouvelles locomotives par an et s’intéresse maintenant au marché des « anciennes » à vapeur très attendues chez les modélistes.

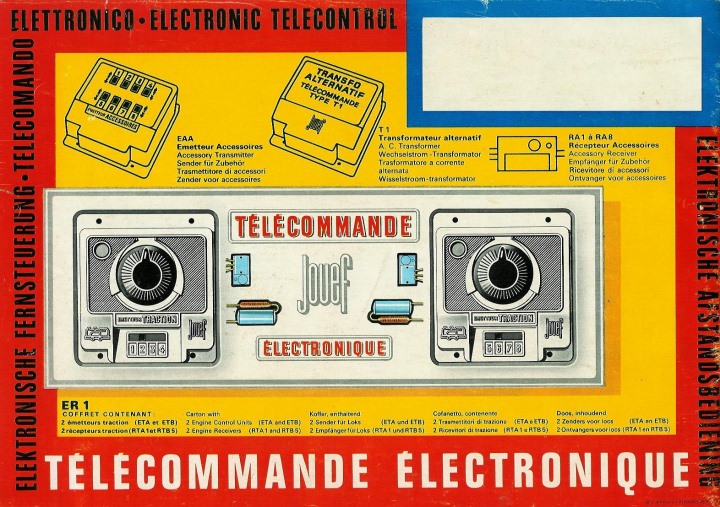

La gamme des bâtiments est harmonieusement complétée par les modèles créés par André Porte reproduisant l’architecture typique du terroir Français. Jouef s’aventure aussi dans la technologie de

pointe avec la télécommande électronique permettant la commande indépendante de plusieurs trains sur une même voie ainsi que l’éclairage permanent des voitures et des locomotives et ce 16 ans

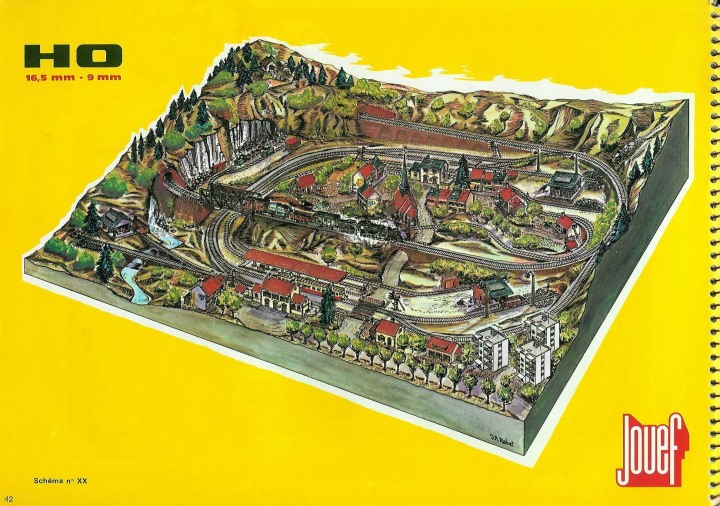

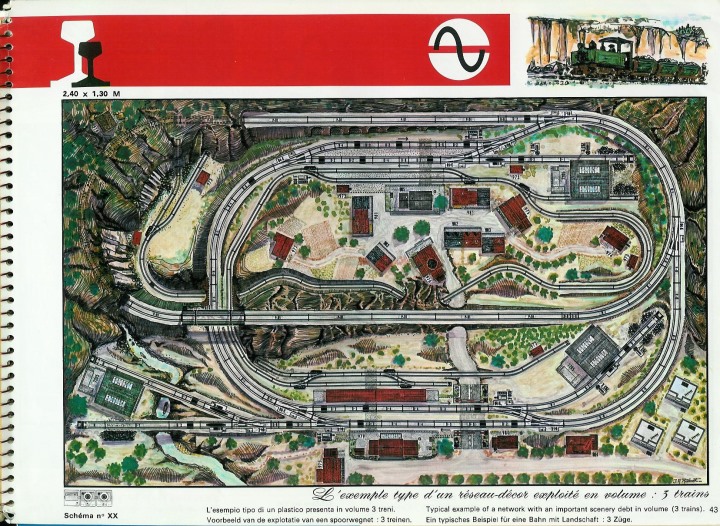

avant le pionnier que sera Märklin dans ce domaine. Enfin le constructeur accompagne sa démarche par un très beau recueil de plans de réseaux illustrés qui aide les modélistes en herbe dans leurs

créations en les fidélisant.

La période 1965-1968 est sans doute l’une des plus fastes pour Jouef qui a maintenant un statut bien établi parmi les constructeurs Français (de moins en moins nombreux avec la disparition de Jep).

Le train électrique est le jouet à la mode pour les jeunes Baby Boomer avec un marché en pleine croissance. Jouef y bénéficie maintenant d’une position forte grâce à sa politique des prix réduits. Sur le

plan du fonctionnement, le constructeur s’appuie encore sur la bonne réputation acquise quelques années auparavant grâce à l’excellent moteur saucisson. Le nouveau moteur M60 qui se généralise sur

les nouveautés est d’un fonctionnement beaucoup plus aléatoire et va décourager plus d’un joueur en culotte courte, mais pour l’instant cette orientation fâcheuse pour l’avenir de la firme n’a pas encore

d’effet sur les ventes. Jouef poursuit sa conquête du second marché que constituent les modélistes ferroviaires, avec des modèles toujours plus fidèles et une gamme complète qui intègre les accessoires.

De nouvelles « niches » sont explorées avec plus ou moins de succès comme le Decauville en HOe et le rachat d’Egger-Bahn, les circuits automobiles et les Brick façon Lego. Jouef colle toujours à

l’actualité de la SNCF à un rythme effréné avec trois ou quatre nouvelles locomotives par an et s’intéresse maintenant au marché des « anciennes » à vapeur très attendues chez les modélistes.

La gamme des bâtiments est harmonieusement complétée par les modèles créés par André Porte reproduisant l’architecture typique du terroir Français. Jouef s’aventure aussi dans la technologie de

pointe avec la télécommande électronique permettant la commande indépendante de plusieurs trains sur une même voie ainsi que l’éclairage permanent des voitures et des locomotives et ce 16 ans

avant le pionnier que sera Märklin dans ce domaine. Enfin le constructeur accompagne sa démarche par un très beau recueil de plans de réseaux illustrés qui aide les modélistes en herbe dans leurs

créations en les fidélisant.

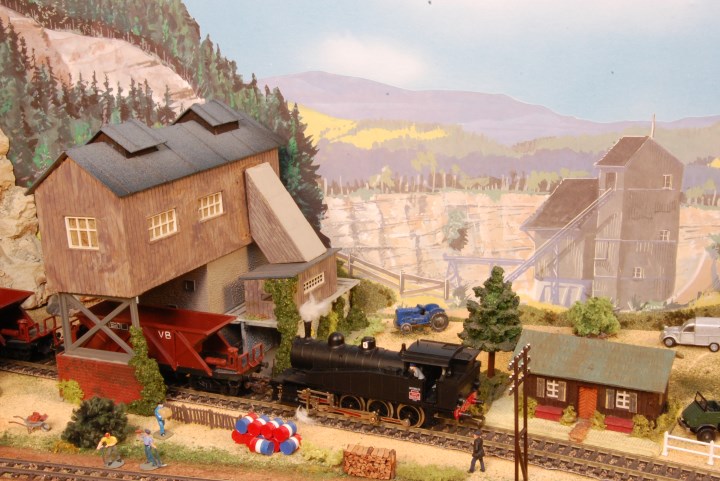

Le retour de la vapeur et très marqué chez Jouef à partir de 1966 avec le Decauville en HOe et la 040TA très bien reproduite. L’usine de concassage, toujours issue de la gamme

Allemande Pola, constitue un accessoire intéressant permettant de reconstituer le thème très populaire de la carrière sur un réseau.

Le retour de la vapeur et très marqué chez Jouef à partir de 1966 avec le Decauville en HOe et la 040TA très bien reproduite. L’usine de concassage, toujours issue de la gamme

Allemande Pola, constitue un accessoire intéressant permettant de reconstituer le thème très populaire de la carrière sur un réseau.

Avec la gamme d’André Porte intégrée au catalogue, fini les « maisonnettes » d’inspiration germanique. L’architecture régionale Française est maintenant reproduite, comme ici

l’auberge Normande ou la ferme Solognote. Je n’ai pu m’empêcher de constituer le temps d’une photo ce paysage qui fleure bon le terroir Français. La famille Dupont sort du restaurant « les trois canards »

ce dimanche ensoleillé de Juillet 1964 et regagne sa Facel Vega HK 500 tandis que sur la départementale circulent Simca Aronde et Citroën DS 19. Pas de doute, bocages, colombages, pommiers et vaches

l’attestent, nous sommes en Normandie.

Avec la gamme d’André Porte intégrée au catalogue, fini les « maisonnettes » d’inspiration germanique. L’architecture régionale Française est maintenant reproduite, comme ici

l’auberge Normande ou la ferme Solognote. Je n’ai pu m’empêcher de constituer le temps d’une photo ce paysage qui fleure bon le terroir Français. La famille Dupont sort du restaurant « les trois canards »

ce dimanche ensoleillé de Juillet 1964 et regagne sa Facel Vega HK 500 tandis que sur la départementale circulent Simca Aronde et Citroën DS 19. Pas de doute, bocages, colombages, pommiers et vaches

l’attestent, nous sommes en Normandie.

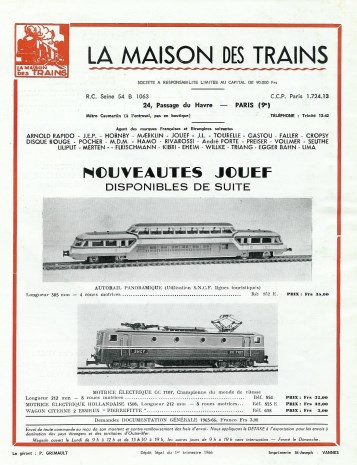

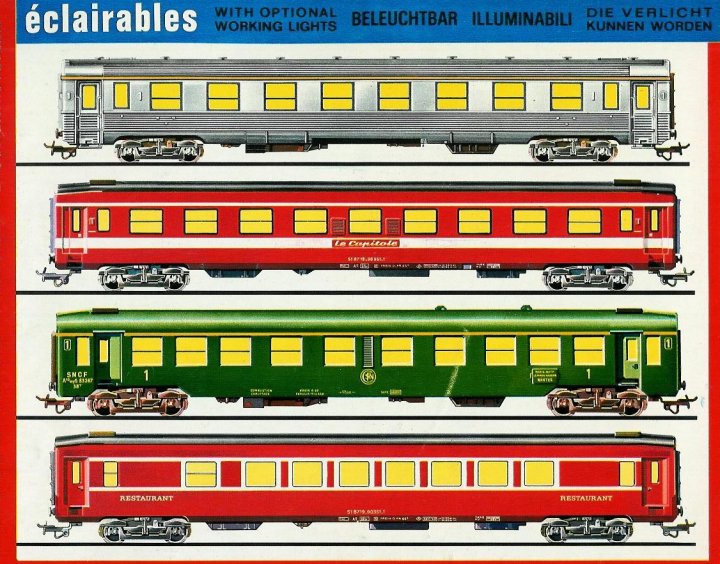

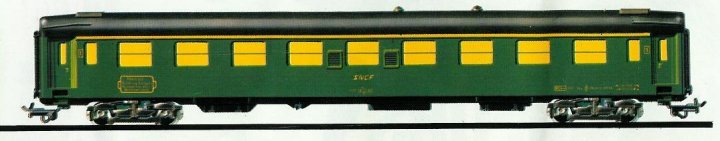

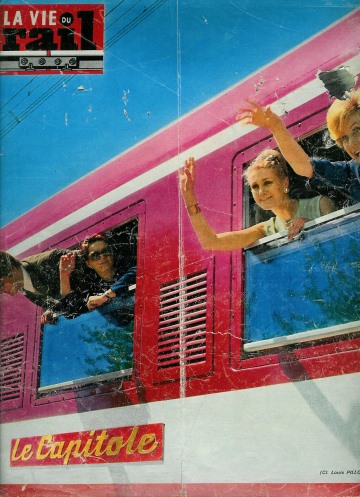

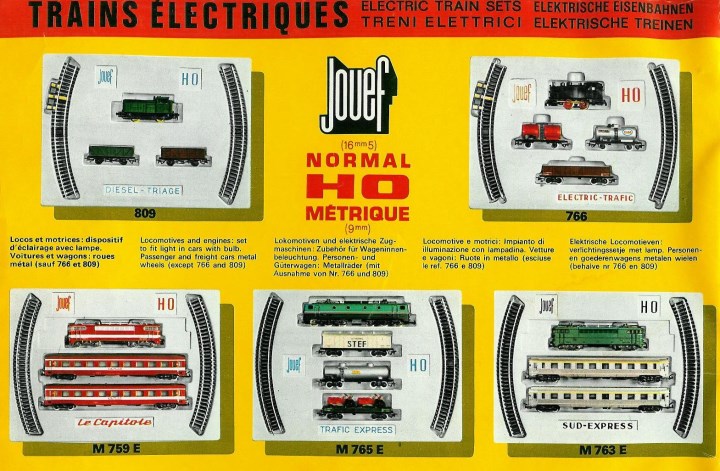

Jouef ne laisse pas tomber le modernisme coloré et continue de coller à l’actualité de la SNCF avec notamment la rame Capitole, le prototype Diesel CC 7002, l’autorail panoramique

et des voitures UIC et inox qui sont maintenant fidèles et respectent une longueur à l’échelle HO.

Jouef ne laisse pas tomber le modernisme coloré et continue de coller à l’actualité de la SNCF avec notamment la rame Capitole, le prototype Diesel CC 7002, l’autorail panoramique

et des voitures UIC et inox qui sont maintenant fidèles et respectent une longueur à l’échelle HO.

C’est le tout Jouef de mon enfance, rame TEE PBA, Budd, autorail Picasso, grue Crokerill, wagons Kangourou, bâtiments Pola, voie New Rail panachée laiton et acier. Les décors

sont faits de papier crèche, c’est tout le rêve de mon enfance avec mon frère que nous allons revivre au cours de cette rubrique.

C’est le tout Jouef de mon enfance, rame TEE PBA, Budd, autorail Picasso, grue Crokerill, wagons Kangourou, bâtiments Pola, voie New Rail panachée laiton et acier. Les décors

sont faits de papier crèche, c’est tout le rêve de mon enfance avec mon frère que nous allons revivre au cours de cette rubrique.

Autre monument du terroir miniature Français de cette époque, la gare de Neuvy créée par André Porte et reprise par Jouef. Cette scène reconstitue la joyeuse insouciance de nos campagnes à l’arrivée du

train. Les femmes reviennent chargées de provisions du marché en ville. Le car, portant sur son toit bicyclettes et bagages va assurer le relais vers les hameaux environnants. Des jeunes gens profitent de

la 203 cabriolet de Papa pour flirter avec les filles. Les motos sont nombreuses et souvent conduites cheveux au vent. La sœur du pensionnat a emmené ses enfants en visite. Le curé profite de l’attente pour

relire son bréviaire. Le parking est rempli de véhicules briqués par leurs propriétaires : Dauphine, 2cv, 4cv, Simca Aronde et Plein Ciel ou DS 19. Elles étaient un signe extérieur de réussite sociale tout en

incarnant la soif de liberté de l’époque. Qu’en est- il de nos jours où l’automobile cumule les symboles de mort, de stress et de pollution !

Autre monument du terroir miniature Français de cette époque, la gare de Neuvy créée par André Porte et reprise par Jouef. Cette scène reconstitue la joyeuse insouciance de nos campagnes à l’arrivée du

train. Les femmes reviennent chargées de provisions du marché en ville. Le car, portant sur son toit bicyclettes et bagages va assurer le relais vers les hameaux environnants. Des jeunes gens profitent de

la 203 cabriolet de Papa pour flirter avec les filles. Les motos sont nombreuses et souvent conduites cheveux au vent. La sœur du pensionnat a emmené ses enfants en visite. Le curé profite de l’attente pour

relire son bréviaire. Le parking est rempli de véhicules briqués par leurs propriétaires : Dauphine, 2cv, 4cv, Simca Aronde et Plein Ciel ou DS 19. Elles étaient un signe extérieur de réussite sociale tout en

incarnant la soif de liberté de l’époque. Qu’en est- il de nos jours où l’automobile cumule les symboles de mort, de stress et de pollution !

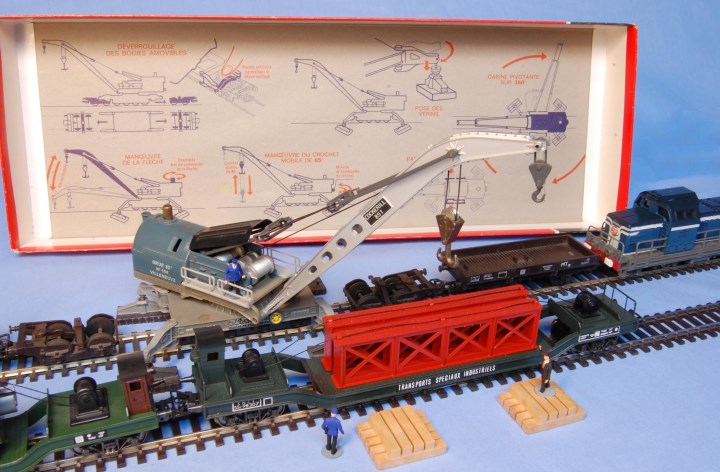

Avec sa splendide grue Cokerill 85 tonnes, Jouef vise haut sur un secteur particulier pour les modélistes autrefois tenu par le spécialiste VB. Jouef démocratise sa grue, la rendant

abordable, tout en la dotant de capacités fonctionnelles pour le jeu. On la retrouve ici au sein d’une rame « haut de gamme » complétée d’une voiture atelier France Train et tractée par une vapeur 151 TC

Trans-Europ.

Avec sa splendide grue Cokerill 85 tonnes, Jouef vise haut sur un secteur particulier pour les modélistes autrefois tenu par le spécialiste VB. Jouef démocratise sa grue, la rendant

abordable, tout en la dotant de capacités fonctionnelles pour le jeu. On la retrouve ici au sein d’une rame « haut de gamme » complétée d’une voiture atelier France Train et tractée par une vapeur 151 TC

Trans-Europ.

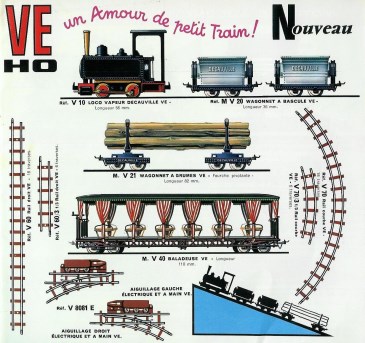

Avec sa nouvelle gamme HOe Decauville, Jouef impulse en France le développement d’une forme plus romantique de modélisme ferroviaire qui aura un bel avenir. La voie étroite

occupe de nos jours une place importante autour des thèmes de la campagne ou des petites installations. Sur cette image, les biches à l’orée de la forêt, ont bien de la chance. Grâce à cet « amour de petit

train » comme le désignait Jouef, le chasseur est totalement distrait et elles n’ont rien à craindre.

Avec sa nouvelle gamme HOe Decauville, Jouef impulse en France le développement d’une forme plus romantique de modélisme ferroviaire qui aura un bel avenir. La voie étroite

occupe de nos jours une place importante autour des thèmes de la campagne ou des petites installations. Sur cette image, les biches à l’orée de la forêt, ont bien de la chance. Grâce à cet « amour de petit

train » comme le désignait Jouef, le chasseur est totalement distrait et elles n’ont rien à craindre.

Revenons sur la gare de Neuvy, très représentative d’une petite gare régionale, elle donne accès aux rues animées du village comme ici sur cette scène reconstituée pour l’occasion.

On reconnaît au fond le café de la gare et les commerces dont la fameuse boucherie Sansos tirée des aventures de Tintin que nous lisions tous à cette époque. Plus de la moitié des modélistes Français ont du

posséder cette gare au cours de sa longue existence (qui se poursuit d’ailleurs de nos jours). Dans les rues, les véhicules Mico Norev sont les compléments indispensables des amateurs de l’époque.

Revenons sur la gare de Neuvy, très représentative d’une petite gare régionale, elle donne accès aux rues animées du village comme ici sur cette scène reconstituée pour l’occasion.

On reconnaît au fond le café de la gare et les commerces dont la fameuse boucherie Sansos tirée des aventures de Tintin que nous lisions tous à cette époque. Plus de la moitié des modélistes Français ont du

posséder cette gare au cours de sa longue existence (qui se poursuit d’ailleurs de nos jours). Dans les rues, les véhicules Mico Norev sont les compléments indispensables des amateurs de l’époque.

Jouef n’oublie pas pour autant les banlieues et les zones urbaines très peuplées avec ses rames inox « Budd » que l’on voit ici desservir à cadence élevée la gare de Saverne de

mon réseau.

Jouef n’oublie pas pour autant les banlieues et les zones urbaines très peuplées avec ses rames inox « Budd » que l’on voit ici desservir à cadence élevée la gare de Saverne de

mon réseau.

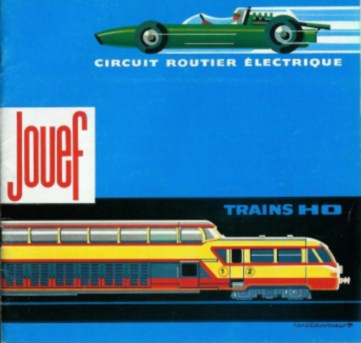

Fait pour le soleil et la côte, l’autorail panoramique fait une entrée flamboyante en 1966. Ce n’est sans doute pas le modèle le plus réussi de Jouef à cette époque, mais il fait bonne figure dans un décor adapté.

Fait pour le soleil et la côte, l’autorail panoramique fait une entrée flamboyante en 1966. Ce n’est sans doute pas le modèle le plus réussi de Jouef à cette époque, mais il fait bonne figure dans un décor adapté.

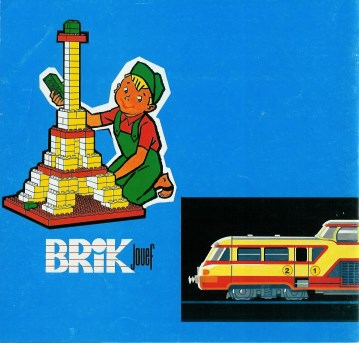

L’autorail panoramique est la vedette de la couverture du catalogue 1966. Jouef tente la diversification, après les circuits routiers c’est au tour des Brik Jouef d’essayer de concurrencer Lego. Cet essai sera

un échec.

L’autorail panoramique est la vedette de la couverture du catalogue 1966. Jouef tente la diversification, après les circuits routiers c’est au tour des Brik Jouef d’essayer de concurrencer Lego. Cet essai sera

un échec.

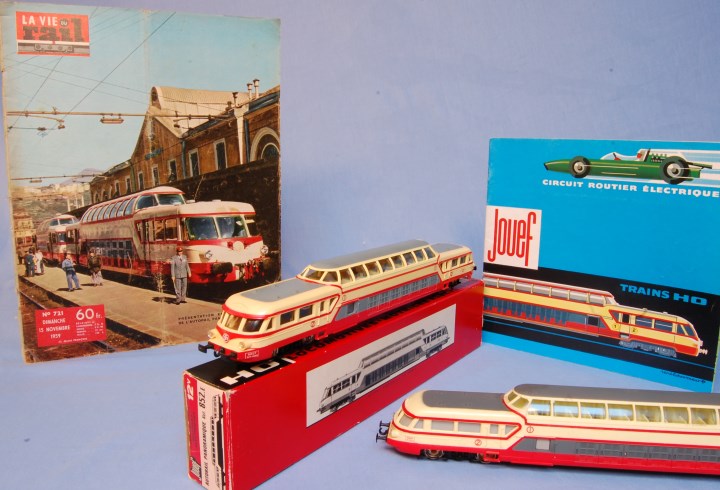

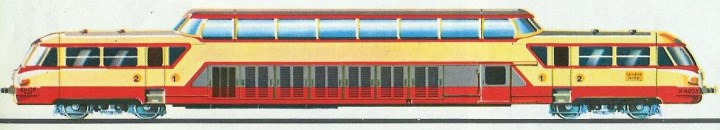

L’autorail panoramique X 4200 a été commandé à 10 exemplaires à la régie Nationale des usines Renault en 1956. Livré en avril 1959, il possédait une ligne futuriste, œuvre du

styliste Paul Arzens.

L’autorail panoramique X 4200 a été commandé à 10 exemplaires à la régie Nationale des usines Renault en 1956. Livré en avril 1959, il possédait une ligne futuriste, œuvre du

styliste Paul Arzens.

Une gravure en couleur de l’autorail panoramique illustré dans le catalogue Jouef de 1973.

Une gravure en couleur de l’autorail panoramique illustré dans le catalogue Jouef de 1973.

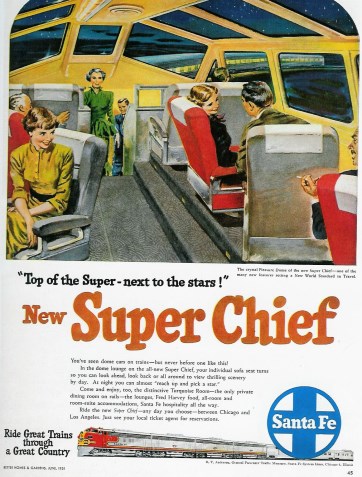

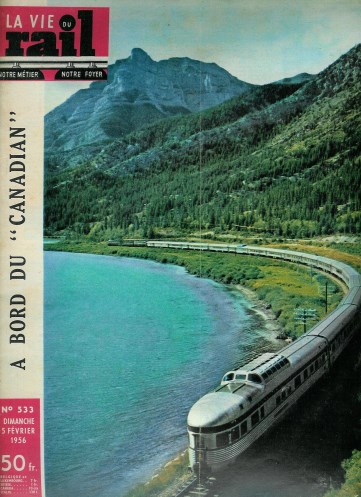

Le concept de la voiture panoramique vient des Etats-Unis où il était appliqué aux célèbres trains transcontinentaux au milieu des années 50 comme ici sur ces publicités, le Super Chef de la compagnie

Santa Fe. Le voyage durant plusieurs jours, et traversant de superbes paysages, comme les montagnes Rocheuses, les voitures panoramiques offraient un spectacle grandiose aux passagers.

Le concept de la voiture panoramique vient des Etats-Unis où il était appliqué aux célèbres trains transcontinentaux au milieu des années 50 comme ici sur ces publicités, le Super Chef de la compagnie

Santa Fe. Le voyage durant plusieurs jours, et traversant de superbes paysages, comme les montagnes Rocheuses, les voitures panoramiques offraient un spectacle grandiose aux passagers.

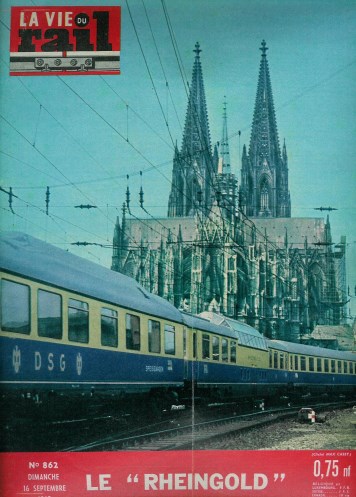

En Allemagne, la Deutsche Bundesbahn a mis en service des voitures panoramiques dans son célèbre train le Reingold (l’or du Rhin) vu ici en couverture de la Vie du Rail de

septembre 1962. Cette rame de luxe reliait la Hollande à Bâle par la vallée du Rhin à une vitesse pouvant atteindre à certains endroits du parcours 160km/h, ce qui pour l’époque était fort honorable.

En Allemagne, la Deutsche Bundesbahn a mis en service des voitures panoramiques dans son célèbre train le Reingold (l’or du Rhin) vu ici en couverture de la Vie du Rail de

septembre 1962. Cette rame de luxe reliait la Hollande à Bâle par la vallée du Rhin à une vitesse pouvant atteindre à certains endroits du parcours 160km/h, ce qui pour l’époque était fort honorable.

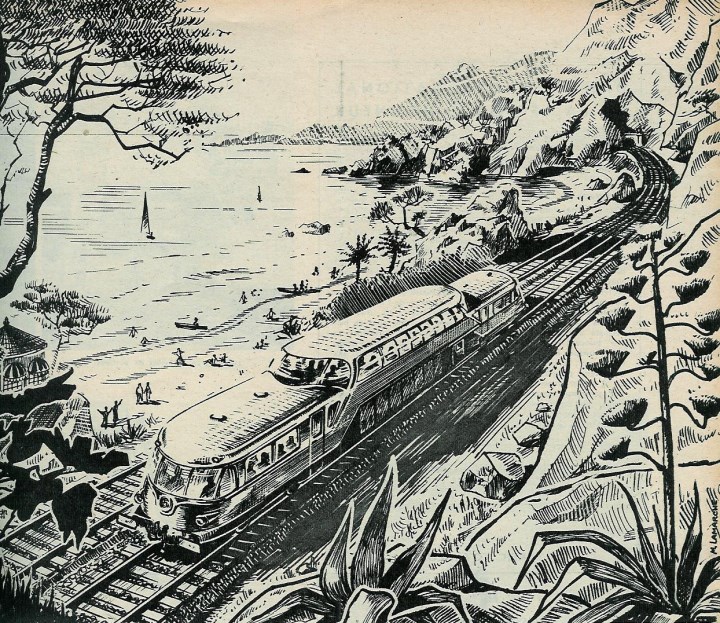

Illustration de M. Lamarche dans la Vie DU Rail N° 650 de juin 1958 montrant le futur autorail panoramique de la série X4200 de la SNCF longeant la côte méditerranéenne.

Illustration de M. Lamarche dans la Vie DU Rail N° 650 de juin 1958 montrant le futur autorail panoramique de la série X4200 de la SNCF longeant la côte méditerranéenne.

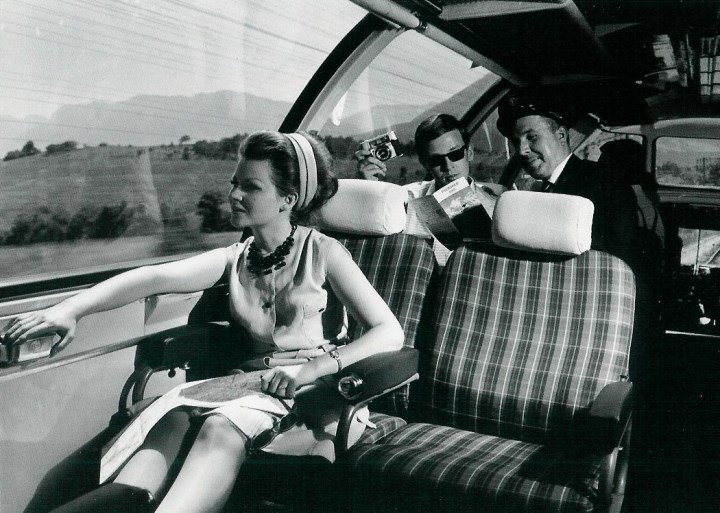

Un cliché d’époque digne d’une scène de James Bond, montrant l’intérieur de l’autorail panoramique.

Un cliché d’époque digne d’une scène de James Bond, montrant l’intérieur de l’autorail panoramique.

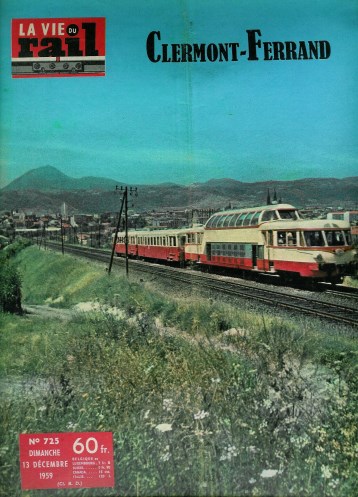

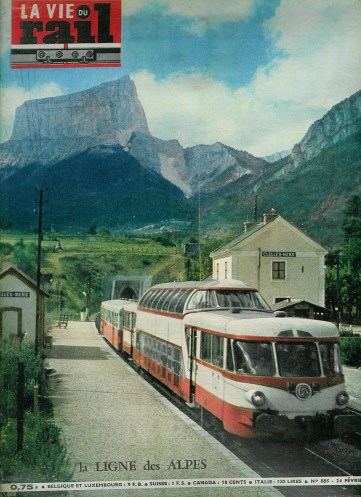

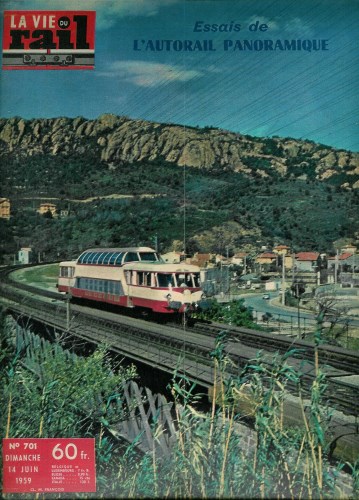

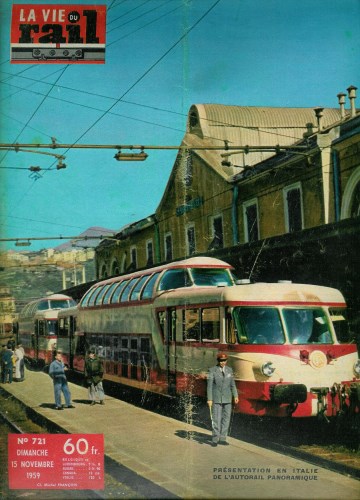

A la fin des années 50, l’autorail panoramique est une vedette qui monopolise de nombreuses couvertures de la Vie du Rail, généralement dans de magnifiques décors de montagne

ou de bord de mer. Il parcourait le littoral méditerranéen entre Marseille et Nice, les lignes des Alpes ou des Cévennes au départ de Nice ou de Nîmes. Renault ayant passé des accords commerciaux avec la

firme Alfa Roméo, une présentation de l’autorail en Italie a été faite en novembre 1959 comme illustré en bas à droite, mais elle fût sans suite.

A la fin des années 50, l’autorail panoramique est une vedette qui monopolise de nombreuses couvertures de la Vie du Rail, généralement dans de magnifiques décors de montagne

ou de bord de mer. Il parcourait le littoral méditerranéen entre Marseille et Nice, les lignes des Alpes ou des Cévennes au départ de Nice ou de Nîmes. Renault ayant passé des accords commerciaux avec la

firme Alfa Roméo, une présentation de l’autorail en Italie a été faite en novembre 1959 comme illustré en bas à droite, mais elle fût sans suite.

L’autorail panoramique Jouef, n’a jamais connu les lignes Vosgiennes, sauf sur mon réseau collection, où il tracte une remorque d’autorail.

L’autorail panoramique Jouef, n’a jamais connu les lignes Vosgiennes, sauf sur mon réseau collection, où il tracte une remorque d’autorail.

En 1966 Jouef lance deux modèles reproduisant les CC de construction Alsthom ; la CC 7007 de la SNCF et la CC Hollandaise des NS 1308. Après la locomotive diesel anglaise

fabriquée pour Playcraft, c’est la deuxième tentative de Jouef reproduisant un modèle étranger pour l’exportation. Comme cette image le montre, le marché hollandais est très convoité des constructeurs

Allemands Märklin et Fleischmann qui produisent chacun des modèles spécialement conçus. Jouef n’a effectué qu’un redécoration du modèle Français, mais qui est conforme à la réalité car Alsthom avait

exporté ses modèles. Le gros handicap du modèle Jouef est d’être monté sur le châssis de la CC 40100 et de posséder des bogies avec un empattement inexact.

En 1966 Jouef lance deux modèles reproduisant les CC de construction Alsthom ; la CC 7007 de la SNCF et la CC Hollandaise des NS 1308. Après la locomotive diesel anglaise

fabriquée pour Playcraft, c’est la deuxième tentative de Jouef reproduisant un modèle étranger pour l’exportation. Comme cette image le montre, le marché hollandais est très convoité des constructeurs

Allemands Märklin et Fleischmann qui produisent chacun des modèles spécialement conçus. Jouef n’a effectué qu’un redécoration du modèle Français, mais qui est conforme à la réalité car Alsthom avait

exporté ses modèles. Le gros handicap du modèle Jouef est d’être monté sur le châssis de la CC 40100 et de posséder des bogies avec un empattement inexact.

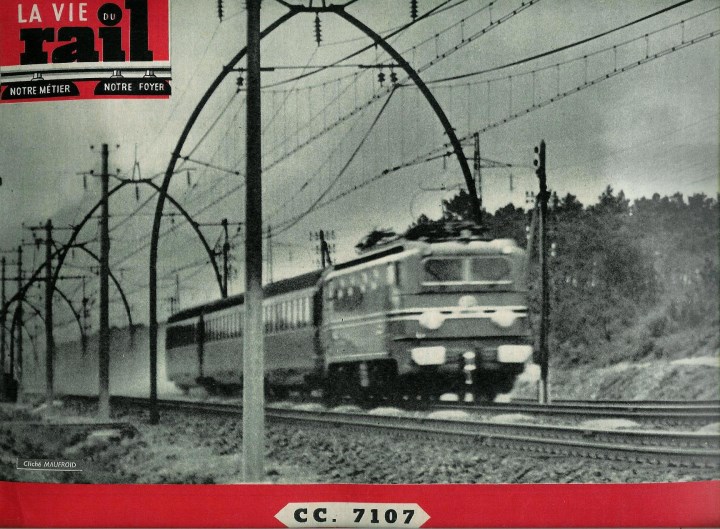

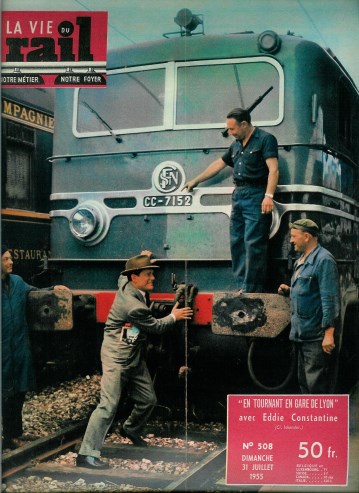

La couverture arrière de la Vie du Rail N° 493 d’avril 1955 montre la CC 7107 codétentrice du record du monde de vitesse sur rail avec la BB 9004 à 331km/h.

La couverture arrière de la Vie du Rail N° 493 d’avril 1955 montre la CC 7107 codétentrice du record du monde de vitesse sur rail avec la BB 9004 à 331km/h.

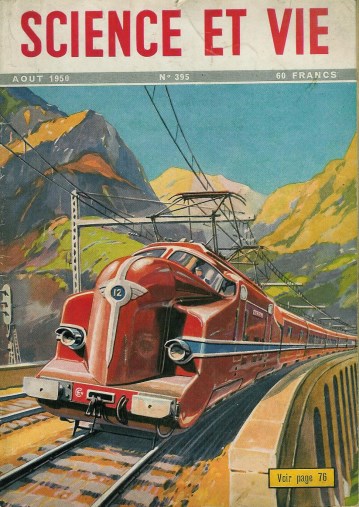

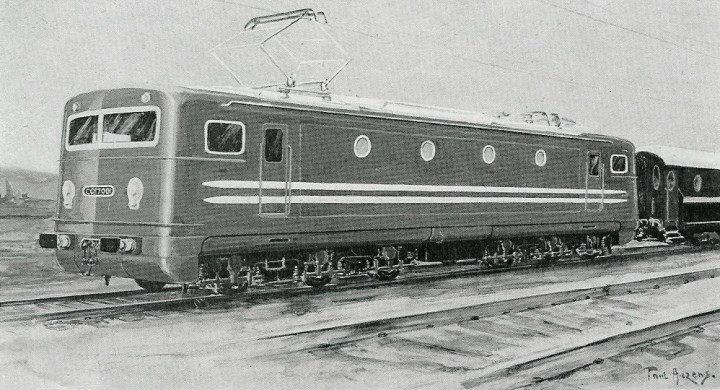

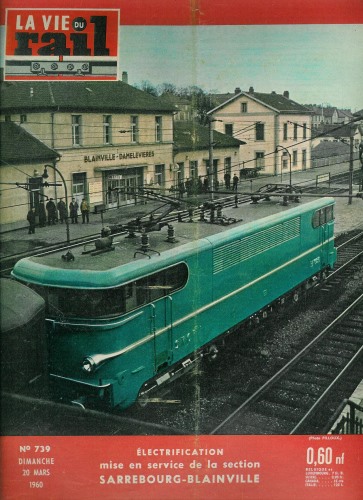

L’esthétique des CC 7000/7100 est l’œuvre du styliste Paul Arzens. Ces deux numéros de Science et Vie montrent comment il aurait voulu qu’elle soit sur l’aquarelle à gauche et comment elle se présenta

dans nos gares à droite.

L’esthétique des CC 7000/7100 est l’œuvre du styliste Paul Arzens. Ces deux numéros de Science et Vie montrent comment il aurait voulu qu’elle soit sur l’aquarelle à gauche et comment elle se présenta

dans nos gares à droite.

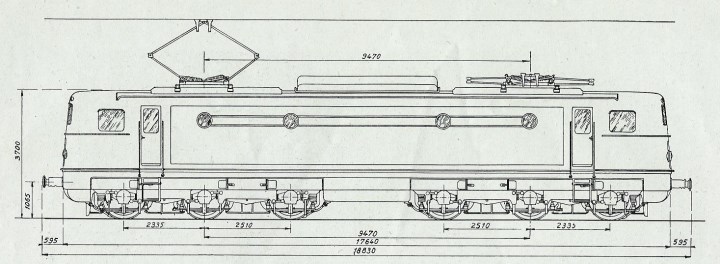

Plan et premières ébauches de dessins de Paul Arzens pour décorer les CC 7000/7100 publiés dans la revue «Chemin de Fer » N° 149 de mars 1948. A cette époque, la locomotive

n’est encore qu’un projet. La société Alsthom était persuadée d’avoir perdu le marché des locomotives destinées à l’électrification Paris-Lyon suite à la commande par la SNCF de 35 2D2 9100 à la CEM.

En désespoir de cause, Alsthom donne quartier libre à Paul Arzens pour laisser parler son imagination. Avec l’aide d’une équipe d’ouvriers, au bout de trois jours et trois nuits, la CC 7001 apparaît comme

nous la connaissons et Paul Arzens commentera plus tard « C’était la première fois qu’un artiste peintre faisait un tableau roulant ». On connaît le succès que remportera la série de ces CC commandées

finalement à 60 exemplaires par la SNCF, qui décrochera deux records du monde de vitesse successifs en 1954 et 1955. Au total 342 machines furent construites par Alstom en comptant les locomotives

exportées.

Plan et premières ébauches de dessins de Paul Arzens pour décorer les CC 7000/7100 publiés dans la revue «Chemin de Fer » N° 149 de mars 1948. A cette époque, la locomotive

n’est encore qu’un projet. La société Alsthom était persuadée d’avoir perdu le marché des locomotives destinées à l’électrification Paris-Lyon suite à la commande par la SNCF de 35 2D2 9100 à la CEM.

En désespoir de cause, Alsthom donne quartier libre à Paul Arzens pour laisser parler son imagination. Avec l’aide d’une équipe d’ouvriers, au bout de trois jours et trois nuits, la CC 7001 apparaît comme

nous la connaissons et Paul Arzens commentera plus tard « C’était la première fois qu’un artiste peintre faisait un tableau roulant ». On connaît le succès que remportera la série de ces CC commandées

finalement à 60 exemplaires par la SNCF, qui décrochera deux records du monde de vitesse successifs en 1954 et 1955. Au total 342 machines furent construites par Alstom en comptant les locomotives

exportées.

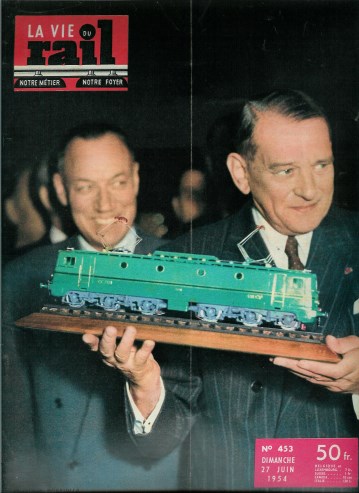

Nombreuses sont les couvertures de la Vie Du Rail mettant en scène les CC 7100 comme illustré ici entre 1954 et 1958. En haut à gauche, Louis Armand Directeur Général de la

SNCF offre une maquette de CC 7121 à Monsieur René Coty, Président de la République de l’époque. En bas à droite, c’est Eddie Constantine qui fait le pitre lors du tournage de « La rage de vivre ».

Entretemps, les CC 7100 sont les vedettes lors de l’inauguration de nouvelles sections de lignes électrifiées.

Nombreuses sont les couvertures de la Vie Du Rail mettant en scène les CC 7100 comme illustré ici entre 1954 et 1958. En haut à gauche, Louis Armand Directeur Général de la

SNCF offre une maquette de CC 7121 à Monsieur René Coty, Président de la République de l’époque. En bas à droite, c’est Eddie Constantine qui fait le pitre lors du tournage de « La rage de vivre ».

Entretemps, les CC 7100 sont les vedettes lors de l’inauguration de nouvelles sections de lignes électrifiées.

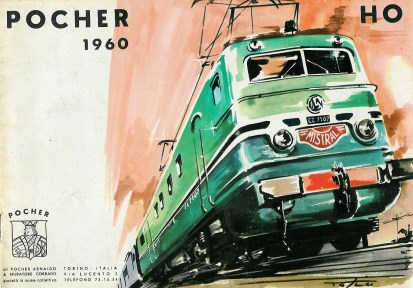

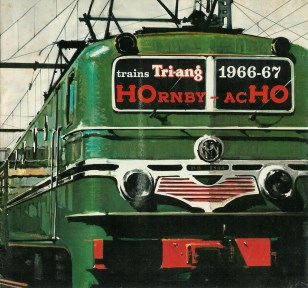

La concurrence est dure pour Jouef. La CC 7100 est reproduite par de nombreux constructeurs de trains miniatures comme le montre les couvertures des catalogues Pocher de 1960

et de HOrnby-acHO de 1966. Le catalogue Pélican quant à lui est celui d’un magasin.

La concurrence est dure pour Jouef. La CC 7100 est reproduite par de nombreux constructeurs de trains miniatures comme le montre les couvertures des catalogues Pocher de 1960

et de HOrnby-acHO de 1966. Le catalogue Pélican quant à lui est celui d’un magasin.

La CC 7100 est un modèle incontournable pour de nombreux constructeurs. Autour du modèle Jouef on retrouve dans le sens des aiguilles d’une montre les modèles de Arnold Rapido

(à l’échelle N), de Lima, de Roxy, de Rivarossi, de HOrnby-acHO et de TAB. Face à cette concurrence, le modèle Jouef figure avec celui de Lima, comme le plus abordable.

La CC 7100 est un modèle incontournable pour de nombreux constructeurs. Autour du modèle Jouef on retrouve dans le sens des aiguilles d’une montre les modèles de Arnold Rapido

(à l’échelle N), de Lima, de Roxy, de Rivarossi, de HOrnby-acHO et de TAB. Face à cette concurrence, le modèle Jouef figure avec celui de Lima, comme le plus abordable.

Face à cette concurrence, les modèles Jouef partent mal avec leurs boggies inexacts comme l’illustre le dessin de la CC Hollandaise dans le catalogue 1966.

Face à cette concurrence, les modèles Jouef partent mal avec leurs boggies inexacts comme l’illustre le dessin de la CC Hollandaise dans le catalogue 1966.

Ce point sera très vite corrigé avec un nouveau châssis moteur et une gravure de flancs de boggies spécifiques dès 1967.

Ce point sera très vite corrigé avec un nouveau châssis moteur et une gravure de flancs de boggies spécifiques dès 1967.

Comparaison des deux versions de 1966 à gauche et de 1967 à droite avec la nouvelle gravure de boggies. L’aspect en est grandement amélioré. Notez également les nouveaux

pantographes de taille plus importante et nickelé à la place d’être brunis.

Comparaison des deux versions de 1966 à gauche et de 1967 à droite avec la nouvelle gravure de boggies. L’aspect en est grandement amélioré. Notez également les nouveaux

pantographes de taille plus importante et nickelé à la place d’être brunis.

La page du matériel moteur du catalogue Jouef 1967 affiche discrètement les modèles SNCF et NS avec leurs nouveaux boggies.

La page du matériel moteur du catalogue Jouef 1967 affiche discrètement les modèles SNCF et NS avec leurs nouveaux boggies.

Avec un total de 342 exemplaires vendus, les CC Alsthom dérivées des CC 7100 se retrouvèrent à circuler dans de nombreux pays. Sont illustrés ici les versions Algérienne, Marocaine, Russe et Chinoise (voir rubrique RMA). Il y eut aussi, outre la Hollande et la France, l’Espagne qui fût un client important avec pas moins de 136 exemplaires.

Sommes nous dans la cour des usines Alsthom à Belfort pour qu’il y ait autant d’exemplaires de CC en construction, version SNCF ou NS ? Ou bien dans un dépôt voisin de l’usine de Belfort, assurant

le transit des engins fraichement sortis d’usine ? A l’amateur de faire travailler son imagination.

Sommes nous dans la cour des usines Alsthom à Belfort pour qu’il y ait autant d’exemplaires de CC en construction, version SNCF ou NS ? Ou bien dans un dépôt voisin de l’usine de Belfort, assurant

le transit des engins fraichement sortis d’usine ? A l’amateur de faire travailler son imagination.

Difficile d’assortir une rame à la CC 1308 de Jouef pour l’amateur de 1966, il faut déjà, comme ici, faire appel aux voitures de la gamme Märklin.

Difficile d’assortir une rame à la CC 1308 de Jouef pour l’amateur de 1966, il faut déjà, comme ici, faire appel aux voitures de la gamme Märklin.

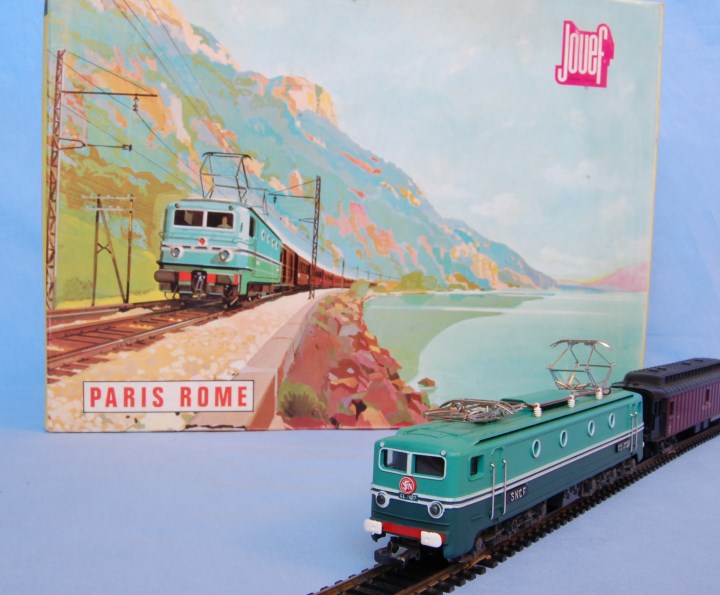

Le train mécanique Paris Rome de Jouef possédait une magnifique illustration avec une CC 7100 longeant un lac qui pourrait être celui du Bourget. Bizarrement cette

illustration ne sera jamais utilisée pour un coffret contenant réellement une CC 7100.

Le train mécanique Paris Rome de Jouef possédait une magnifique illustration avec une CC 7100 longeant un lac qui pourrait être celui du Bourget. Bizarrement cette

illustration ne sera jamais utilisée pour un coffret contenant réellement une CC 7100.

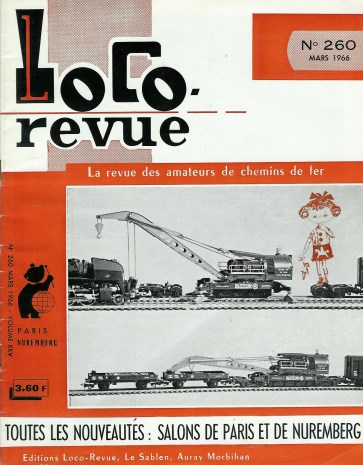

Les couvertures avant et arrière du Loco revue de mars 1966 présentant le meilleur des nouveautés Jouef comme la grue Cokerill, et le pire avec la CC 7100 première version à bogies raccourcis.

Les couvertures avant et arrière du Loco revue de mars 1966 présentant le meilleur des nouveautés Jouef comme la grue Cokerill, et le pire avec la CC 7100 première version à bogies raccourcis.

L’illustration du catalogue Jouef présentant la grue Cokeril 85 tonnes. La couleur bordeaux ne sera pas utilisée en série, la cabine de la grue sera toujours peinte en bleu.

L’illustration du catalogue Jouef présentant la grue Cokeril 85 tonnes. La couleur bordeaux ne sera pas utilisée en série, la cabine de la grue sera toujours peinte en bleu.

Un convoi de deux grues Cokerill fait route vers un chantier, sans doute pour relever en binôme un tablier de pont quelque part en Lorraine. La rame tractée par une 151 TC

Trans Europ est complétée par un wagon atelier de marque RMA et un wagon dortoir d’origine France Train. Un bel ensemble mêlant les productions de grandes séries aux fabrications artisanales,

mais toutes d’origine française.

Un convoi de deux grues Cokerill fait route vers un chantier, sans doute pour relever en binôme un tablier de pont quelque part en Lorraine. La rame tractée par une 151 TC

Trans Europ est complétée par un wagon atelier de marque RMA et un wagon dortoir d’origine France Train. Un bel ensemble mêlant les productions de grandes séries aux fabrications artisanales,

mais toutes d’origine française.

Rien de pire pour bloquer un dépôt qu'une vapeur qui dérive, heureusement, la grue Jouef Cockerill 85t est là.

Rien de pire pour bloquer un dépôt qu'une vapeur qui dérive, heureusement, la grue Jouef Cockerill 85t est là.

La grue en position de manœuvre montée sur ses vérins, elle soulève sans problème un conteneur. A l’arrière plan, le très beau coffret qui permet une magnifique présentation

de ce modèle.

La grue en position de manœuvre montée sur ses vérins, elle soulève sans problème un conteneur. A l’arrière plan, le très beau coffret qui permet une magnifique présentation

de ce modèle.

Autre vue de la grue en manœuvre. Cette fois, elle s’apprête à manœuvrer des tabliers pour décharger une série de « transports spéciaux industriels » de VB. Noter les

instructions pour la manœuvre et le montage de la grue illustrées à l’intérieur du couvercle du coffret.

Autre vue de la grue en manœuvre. Cette fois, elle s’apprête à manœuvrer des tabliers pour décharger une série de « transports spéciaux industriels » de VB. Noter les

instructions pour la manœuvre et le montage de la grue illustrées à l’intérieur du couvercle du coffret.

Gros plan sur la grue en position de convoyage qui sort d’un tunnel lors de la traversée des Vosges accompagnée du wagon TP atelier d’origine RMA qui le complète à merveille.

Gros plan sur la grue en position de convoyage qui sort d’un tunnel lors de la traversée des Vosges accompagnée du wagon TP atelier d’origine RMA qui le complète à merveille.

La quiétude de l'auberge des trois canards est ici perturbée par deux grues Cockerill qui posent un tablier de pont.

La quiétude de l'auberge des trois canards est ici perturbée par deux grues Cockerill qui posent un tablier de pont.

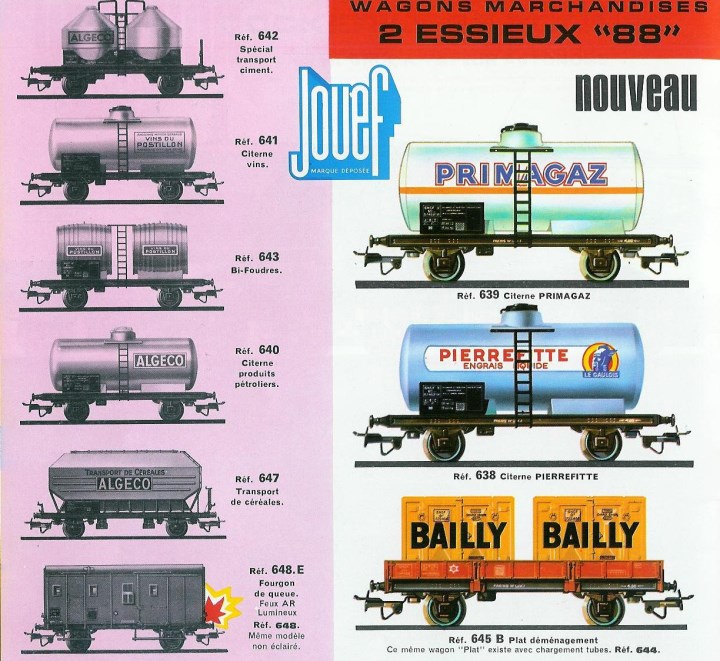

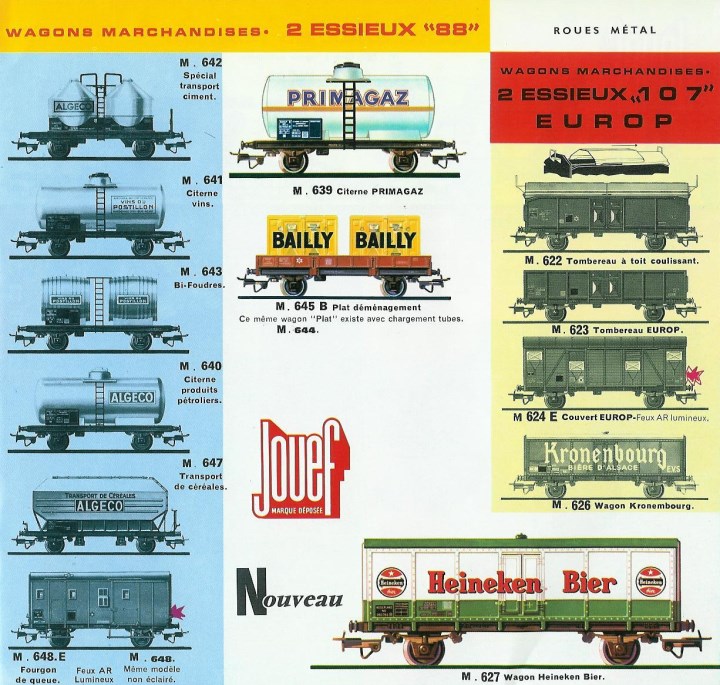

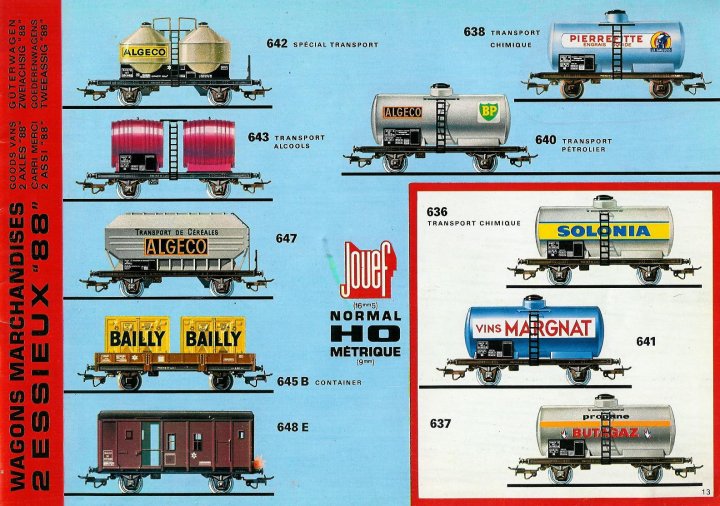

Les nouvelles décorations sorties en 1966. La décoration aux couleurs des engrais Pierrette au premier plan est très flatteuse. Le Primagaz s’attaque directement au best seller

de HOrnby-acHO vu à l’arrière plan.

Les nouvelles décorations sorties en 1966. La décoration aux couleurs des engrais Pierrette au premier plan est très flatteuse. Le Primagaz s’attaque directement au best seller

de HOrnby-acHO vu à l’arrière plan.

Le porte conteneur est maintenant livré aux couleurs des déménagements Bailly sous la référence 645 B couleurs également présentes à la même époque sur le camion Dinky

toys Simca cargo. Au début les conteneurs du wagon Jouef sont peints comme à l’avant plan. La couleur jaune sera ensuite obtenue au moulage du plastique comme sur l’exemplaire posé sur sa boite

d’origine.

Le porte conteneur est maintenant livré aux couleurs des déménagements Bailly sous la référence 645 B couleurs également présentes à la même époque sur le camion Dinky

toys Simca cargo. Au début les conteneurs du wagon Jouef sont peints comme à l’avant plan. La couleur jaune sera ensuite obtenue au moulage du plastique comme sur l’exemplaire posé sur sa boite

d’origine.

Avec la 040DE, les BB diesel 040DE qui seront renumérotées BB 66000 en 1962 seront véritablement les deux séries qui feront des ravages dans les dépôts en remplaçant massivement les locomotives à

vapeur sur les lignes secondaires de la SNCF au cours des années 60. Sur mon réseau collection, cette invasion reste par bonheur contrôlée et la vapeur aura toujours sa place dans le cœur des amateurs.

Construite autour du nouveau moteur diesel MGO de seize cylindres tournant à 1500t/mn et développant 1400cv, elle possède une transmission et des moteurs électriques. Le premier exemplaire est

livré en 1959 et la série comprendra 330 machines construites jusqu’en 1965. Elle donnera naissance à d’autres types comme les BB 66400, 66600 et 66700.

Avec la 040DE, les BB diesel 040DE qui seront renumérotées BB 66000 en 1962 seront véritablement les deux séries qui feront des ravages dans les dépôts en remplaçant massivement les locomotives à

vapeur sur les lignes secondaires de la SNCF au cours des années 60. Sur mon réseau collection, cette invasion reste par bonheur contrôlée et la vapeur aura toujours sa place dans le cœur des amateurs.

Construite autour du nouveau moteur diesel MGO de seize cylindres tournant à 1500t/mn et développant 1400cv, elle possède une transmission et des moteurs électriques. Le premier exemplaire est

livré en 1959 et la série comprendra 330 machines construites jusqu’en 1965. Elle donnera naissance à d’autres types comme les BB 66400, 66600 et 66700.

Sur les catalogues Jouef, comme ici celui de 1966, la BB 66000 possède des flammes décoratives de couleur jaune ce qui correspond à la décoration d’origine du modèle réel. Plus tard, ces bandes seront

repeintes en blanc et c’est sous cette forme que le modèle Jouef sera commercialisé.

Sur les catalogues Jouef, comme ici celui de 1966, la BB 66000 possède des flammes décoratives de couleur jaune ce qui correspond à la décoration d’origine du modèle réel. Plus tard, ces bandes seront

repeintes en blanc et c’est sous cette forme que le modèle Jouef sera commercialisé.

BB 66000 est équipée de l’éclairage ce qui se traduit par une lettre E après son numéro de référence 853.

Sur la gauche de l’illustration du catalogue 1966, les 4 nouveaux modèles de la gamme POLA

Sur la gauche de l’illustration du catalogue 1966, les 4 nouveaux modèles de la gamme POLA

Les trois gares Pola constituent les modèles attractifs de l’époque qui supplantent pour un temps le traditionnel modèle Jouef dit « gare de Maintenon » décrit dans une rubrique précédente.

Les trois gares Pola constituent les modèles attractifs de l’époque qui supplantent pour un temps le traditionnel modèle Jouef dit « gare de Maintenon » décrit dans une rubrique précédente.

Les gares Pola sont d’un type très Méditerranéen, comme la gare de Bellerive mise ici en situation avec autour d’elle une végétation évoquant un pays chaud et touristique.

L’autorail panoramique et ici dans un environnement à la hauteur des services qu’il peut offrir.

Les gares Pola sont d’un type très Méditerranéen, comme la gare de Bellerive mise ici en situation avec autour d’elle une végétation évoquant un pays chaud et touristique.

L’autorail panoramique et ici dans un environnement à la hauteur des services qu’il peut offrir.

L’usine de concassage est un accessoire intéressant pour les modélistes. A cette époque le petit train Egger-Bahn que l’on retrouve sur la droite du cliché, fait un tabac.

Avec lui, l’usine permet de reconstituer de belles scènes comme ici une carrière alimentant les wagons VB de Jouef en ballast pour les voies. L’usine est équipée d’un électroaimant permettant de

déverser des granulés de plastiques dans les wagons, d’où la référence 789 E.

L’usine de concassage est un accessoire intéressant pour les modélistes. A cette époque le petit train Egger-Bahn que l’on retrouve sur la droite du cliché, fait un tabac.

Avec lui, l’usine permet de reconstituer de belles scènes comme ici une carrière alimentant les wagons VB de Jouef en ballast pour les voies. L’usine est équipée d’un électroaimant permettant de

déverser des granulés de plastiques dans les wagons, d’où la référence 789 E.

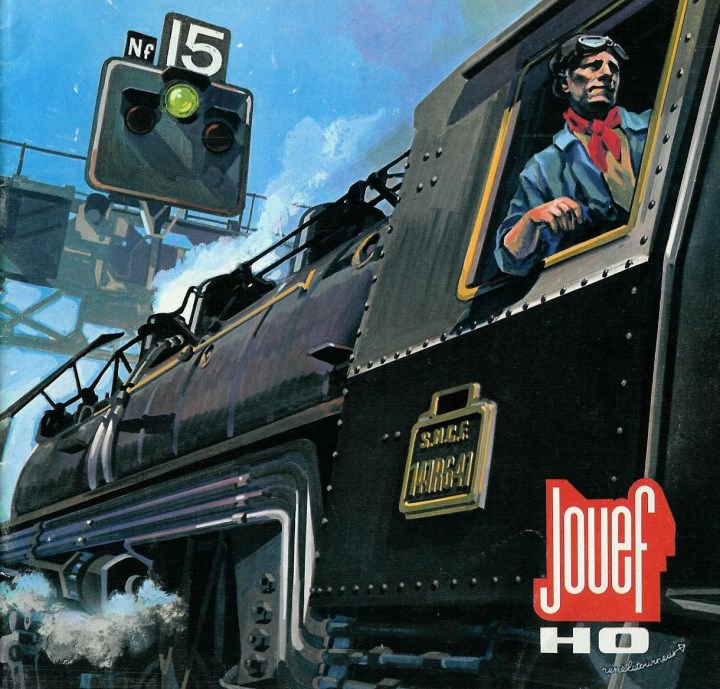

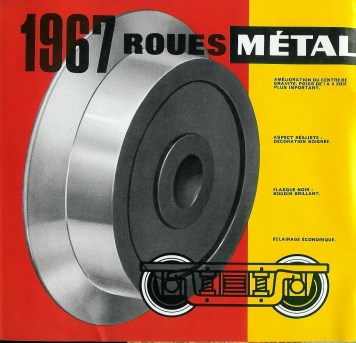

Après une période moderniste à tout va, Jouef fait en 1967 un retour vers le passé et le romantisme de la traction à vapeur. Le catalogue tient les modélistes en haleine avec

une 141 R illustrée qui ne sortira en fait qu’en 1969. Le style de l’illustration, toujours signée René Letourneur a pris un virage, elle est devenue plus réaliste afin de séduire les modélistes. Dans le

même catalogue, les roues métal font leur apparition. Les premières seront en aluminium tournées avec les flancs peints en noir.

Après une période moderniste à tout va, Jouef fait en 1967 un retour vers le passé et le romantisme de la traction à vapeur. Le catalogue tient les modélistes en haleine avec

une 141 R illustrée qui ne sortira en fait qu’en 1969. Le style de l’illustration, toujours signée René Letourneur a pris un virage, elle est devenue plus réaliste afin de séduire les modélistes. Dans le

même catalogue, les roues métal font leur apparition. Les premières seront en aluminium tournées avec les flancs peints en noir.

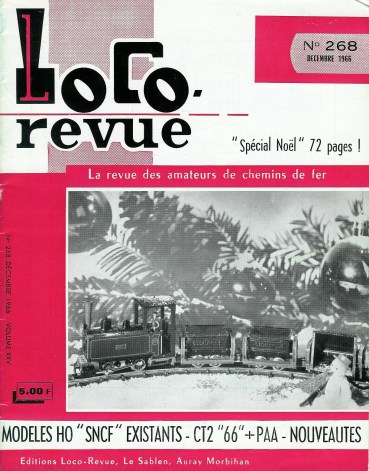

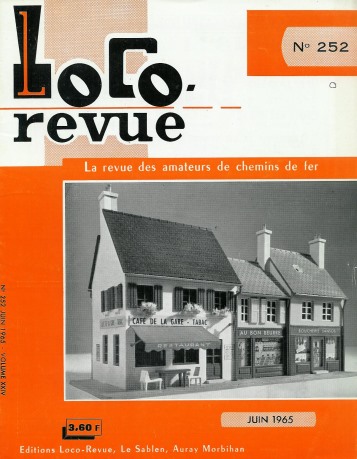

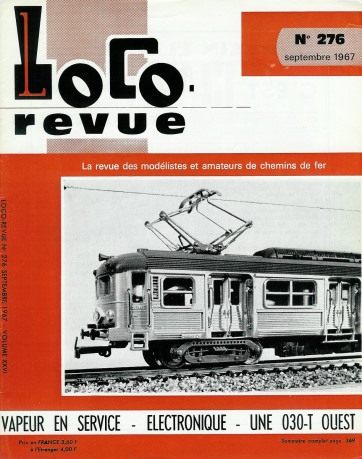

La grande surprise de la période de l’avent de ce Noël 1966 fût de voir apparaître ce petit train de Jouef à l’échelle HO en voie étroite de 9mm, alors qu’il n’avait pas été annoncé

comme nouveauté à la foire de Nuremberg la même année. Jouef aimait créer des effets de surprise. Il sera bien accueilli par la presse spécialisée comme on le voit sur le Loco Revue de décembre 1968.

La grande surprise de la période de l’avent de ce Noël 1966 fût de voir apparaître ce petit train de Jouef à l’échelle HO en voie étroite de 9mm, alors qu’il n’avait pas été annoncé

comme nouveauté à la foire de Nuremberg la même année. Jouef aimait créer des effets de surprise. Il sera bien accueilli par la presse spécialisée comme on le voit sur le Loco Revue de décembre 1968.

Le charmant petit train à l’échelle HOe va créer une petite révolution avec son cousin germain, le Egger-Bahn. Son histoire est par ailleurs racontée dans ma rubrique

consacrée à cette dernière marque sur ce même site.

Le charmant petit train à l’échelle HOe va créer une petite révolution avec son cousin germain, le Egger-Bahn. Son histoire est par ailleurs racontée dans ma rubrique

consacrée à cette dernière marque sur ce même site.

Toute la gamme Jouef Decauvile est sur ce cliché devant la page du catalogue 1967 consacrée à cet amour de petit train.

Toute la gamme Jouef Decauvile est sur ce cliché devant la page du catalogue 1967 consacrée à cet amour de petit train.

Scène campagnarde illustrant l’époque des tortillards qui desservaient chaque village. L’automobile fait son apparition et finira par avoir la peau de toutes ces petites lignes.

Mais sur ce point aussi, il appartient au modéliste de préserver l’équilibre des choses dans son monde miniature, exercice nettement plus facile que pour le monde réel.

Scène campagnarde illustrant l’époque des tortillards qui desservaient chaque village. L’automobile fait son apparition et finira par avoir la peau de toutes ces petites lignes.

Mais sur ce point aussi, il appartient au modéliste de préserver l’équilibre des choses dans son monde miniature, exercice nettement plus facile que pour le monde réel.

Retour au dépôt pour ces deux exemplaires de la petite vapeur dénommée Seatle. Ce diorama a été constitué de bric et de broc dans ma jeunesse, vers 15 ans, pour accueillir ma

locomotive Decauville.

Retour au dépôt pour ces deux exemplaires de la petite vapeur dénommée Seatle. Ce diorama a été constitué de bric et de broc dans ma jeunesse, vers 15 ans, pour accueillir ma

locomotive Decauville.

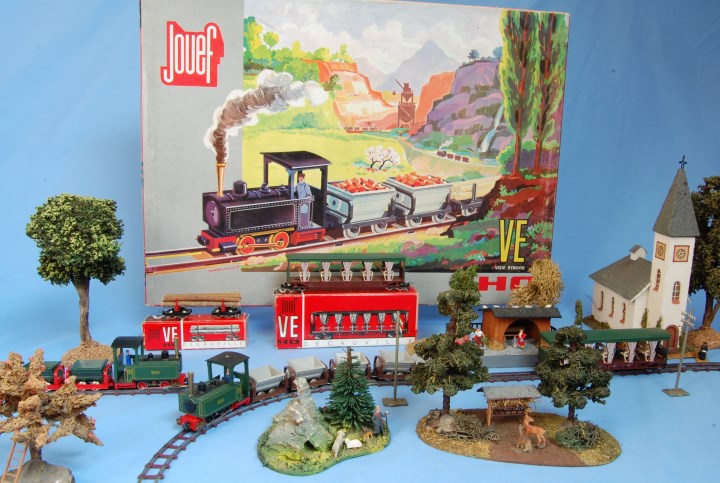

Petite reconstitution façon vitrine de marchand de jouets, mettant en valeur les produits Jouef VE (pour Voie Etroite). A l’arrière plan, le très beau coffret réf V1 vendu à un

prix défiant toute concurrence de 30F soit environs 36 Euros actuels. Il est magnifiquement illustré d’une gravure de René Letourneur avec toujours la carrière en toile de fond.

Petite reconstitution façon vitrine de marchand de jouets, mettant en valeur les produits Jouef VE (pour Voie Etroite). A l’arrière plan, le très beau coffret réf V1 vendu à un

prix défiant toute concurrence de 30F soit environs 36 Euros actuels. Il est magnifiquement illustré d’une gravure de René Letourneur avec toujours la carrière en toile de fond.

Les couleurs chatoyantes du matériel Decauville Jouef font le plus bel effet lorsqu’il circule sur les voies de la scierie de mon réseau Collection.

Les couleurs chatoyantes du matériel Decauville Jouef font le plus bel effet lorsqu’il circule sur les voies de la scierie de mon réseau Collection.

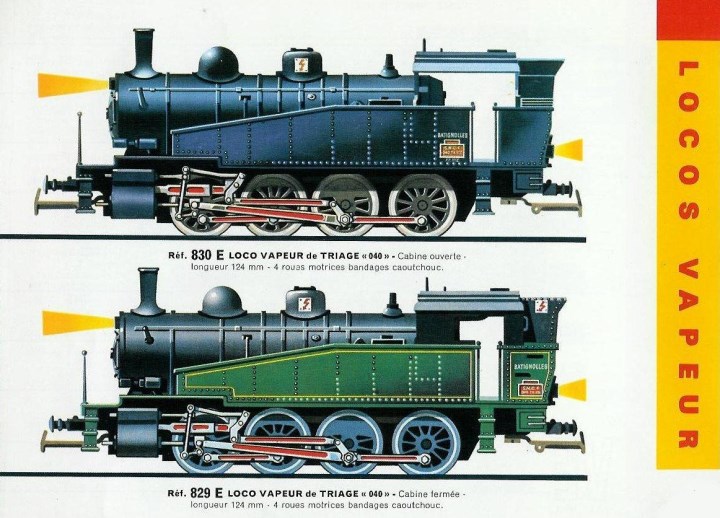

La sortie de la locomotive vapeur 040TA constitue l'autre révolution de l'année 1967. Loco Revue saluait son arrivée dans le numéro de mai en écrivant « un pas de géant en avant est

résolument franchi et il semble que Jouef s’oriente vers une production de qualité …. tout en restant remarquablement bon marché ». Deux versions sont proposées avec comme différence la cabine

ouverte ou fermée et la décoration. La série des locomotives 040TA comportait 143 machines fabriquées de 1914 à 1922 pour le réseau de l’Etat devenu à la nationalisation la région Ouest de la SNCF.

La sortie de la locomotive vapeur 040TA constitue l'autre révolution de l'année 1967. Loco Revue saluait son arrivée dans le numéro de mai en écrivant « un pas de géant en avant est

résolument franchi et il semble que Jouef s’oriente vers une production de qualité …. tout en restant remarquablement bon marché ». Deux versions sont proposées avec comme différence la cabine

ouverte ou fermée et la décoration. La série des locomotives 040TA comportait 143 machines fabriquées de 1914 à 1922 pour le réseau de l’Etat devenu à la nationalisation la région Ouest de la SNCF.

Dans la réalité, la 040 TA était une machine de manœuvre simple se conduisant facilement par un seul agent. C’est sans doute pour cela qu’elle a été choisie pour travailler

autour de l’usine de concassage.

Dans la réalité, la 040 TA était une machine de manœuvre simple se conduisant facilement par un seul agent. C’est sans doute pour cela qu’elle a été choisie pour travailler

autour de l’usine de concassage.

L’illustration du catalogue Jouef de 1967 montrant les deux versions de la 040T. L’éclairage avant ne comportait qu’un seul feu sur l’avant de la chaudière (sans doute pour

tenir le prix de revient). Pour la toute première fois chez ce constructeur, l’embiellage de type Walschaerts est entièrement reproduit avec toutes ces bielles articulées. Sur les premiers modèles, les

rainures des bielles sont peintes en rouge. Du plus bel effet, cette pratique était plutôt d’usage en Allemagne car dans ce pays, elle était destinée à repérer les fissurations du métal. Peu répandue en

France, Jouef abandonnera cette décoration au début des années 70.

L’illustration du catalogue Jouef de 1967 montrant les deux versions de la 040T. L’éclairage avant ne comportait qu’un seul feu sur l’avant de la chaudière (sans doute pour

tenir le prix de revient). Pour la toute première fois chez ce constructeur, l’embiellage de type Walschaerts est entièrement reproduit avec toutes ces bielles articulées. Sur les premiers modèles, les

rainures des bielles sont peintes en rouge. Du plus bel effet, cette pratique était plutôt d’usage en Allemagne car dans ce pays, elle était destinée à repérer les fissurations du métal. Peu répandue en

France, Jouef abandonnera cette décoration au début des années 70.

Les deux nouveautés vedettes de 1967 en scène sur mon réseau collection au PN 62, la 040TA version à cabine ouverte et le petit train Decauville à l’arrière plan.

Les deux nouveautés vedettes de 1967 en scène sur mon réseau collection au PN 62, la 040TA version à cabine ouverte et le petit train Decauville à l’arrière plan.

Avec cette machine, Jouef se hisse définitivement au niveau de reproduction de son concurrent HOrnby-acHO qui sort à la même époque sa locomotive à vapeur 030TI de

manœuvre illustrée ici. Mais la différence de prix est notable. Le modèle Jouef est vendu 39F50 alors que celui de Hornby est proposé à 79 F à sa sortie en 1968. Même s’il fonctionne mieux, cette

différence de prix, associée au volume de nouveautés bien plus important chez Jouef, va provoquer la mort du constructeur de Bobigny. Dommage qu’il n’y ait pas eu une coopération entre constructeurs

Français !

Avec cette machine, Jouef se hisse définitivement au niveau de reproduction de son concurrent HOrnby-acHO qui sort à la même époque sa locomotive à vapeur 030TI de

manœuvre illustrée ici. Mais la différence de prix est notable. Le modèle Jouef est vendu 39F50 alors que celui de Hornby est proposé à 79 F à sa sortie en 1968. Même s’il fonctionne mieux, cette

différence de prix, associée au volume de nouveautés bien plus important chez Jouef, va provoquer la mort du constructeur de Bobigny. Dommage qu’il n’y ait pas eu une coopération entre constructeurs

Français !

Jouef renoue en 1967 au modernisme et à l’actualité ferroviaire en reproduisant ce modèle. A la SNCF, ces deux prototypes n’auront pas de descendance. Notez les déflecteurs

d’échappement constitués de pièces métalliques rapportées sur les premiers modèles et qui seront ensuite moulés en plastique avec la carrosserie sur les séries suivantes.

Jouef renoue en 1967 au modernisme et à l’actualité ferroviaire en reproduisant ce modèle. A la SNCF, ces deux prototypes n’auront pas de descendance. Notez les déflecteurs

d’échappement constitués de pièces métalliques rapportées sur les premiers modèles et qui seront ensuite moulés en plastique avec la carrosserie sur les séries suivantes.

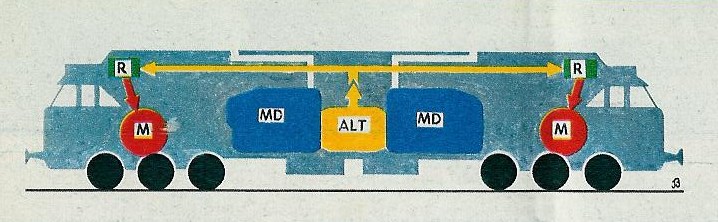

Construits en 1964 par Alsthom, les deux locomotives diesel prototypes CC 7001 et utilisent une technique nouvelle avec un alternateur birotor (il n’y a plus de stator) entrainé

de part et d’autre par un moteur de 2400cv de puissance. La transmission est ensuite électrique avec un moteur dans chaque boggie.

Construits en 1964 par Alsthom, les deux locomotives diesel prototypes CC 7001 et utilisent une technique nouvelle avec un alternateur birotor (il n’y a plus de stator) entrainé

de part et d’autre par un moteur de 2400cv de puissance. La transmission est ensuite électrique avec un moteur dans chaque boggie.

Avec cette locomotive également, Jouef attaque de front son rival HOrnby-acHO et sa célèbre 060DB déjà démodée face à la CC 7000. Le prix de 38 euros actuels de cette

dernière finira de convaincre les indécis, car il faut débourser 89 euros pour avoir le plaisir de posséder le produit Meccano.

Avec cette locomotive également, Jouef attaque de front son rival HOrnby-acHO et sa célèbre 060DB déjà démodée face à la CC 7000. Le prix de 38 euros actuels de cette

dernière finira de convaincre les indécis, car il faut débourser 89 euros pour avoir le plaisir de posséder le produit Meccano.

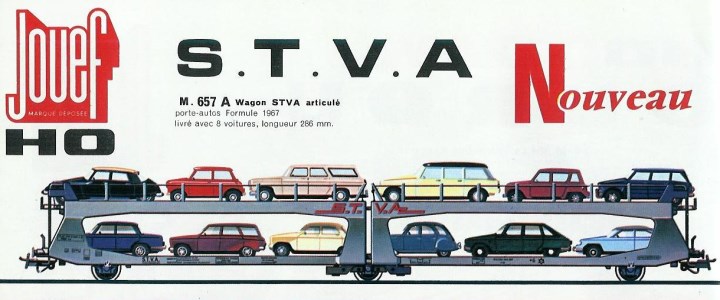

Autre nouveauté 1967, le très moderne wagon de la Société de Transport des Véhicules Automobile fait preuve d’une originalité prometteuse. La gamme des voitures sur

l’illustration parait moderne et l’amateur doit se demander s’il pourra les utiliser pour décorer ses rues…..

Autre nouveauté 1967, le très moderne wagon de la Société de Transport des Véhicules Automobile fait preuve d’une originalité prometteuse. La gamme des voitures sur

l’illustration parait moderne et l’amateur doit se demander s’il pourra les utiliser pour décorer ses rues…..

En réalité, si le réalisme du wagon est d’un très haut niveau, les huit voitures livrées avec visibles ici à l’arrière plan datent de la période année 50 de Jouef. Chaque extrémité

dispose d’une rampe et de deux ridelles rabattables. Les rambardes sont fines et rapportées. Elles ont l’inconvénient de se déformer avec le temps. Toutes ces dispositions sont coûteuses et seront

simplifiées plus tard par Jouef. Ce wagon perdra en réalisme. Le chiffre A derrière la référence 657 signifie qu’il est chargé d’Autos, le M avant, que ses essieux sont métalliques.

En réalité, si le réalisme du wagon est d’un très haut niveau, les huit voitures livrées avec visibles ici à l’arrière plan datent de la période année 50 de Jouef. Chaque extrémité

dispose d’une rampe et de deux ridelles rabattables. Les rambardes sont fines et rapportées. Elles ont l’inconvénient de se déformer avec le temps. Toutes ces dispositions sont coûteuses et seront

simplifiées plus tard par Jouef. Ce wagon perdra en réalisme. Le chiffre A derrière la référence 657 signifie qu’il est chargé d’Autos, le M avant, que ses essieux sont métalliques.

Le wagon du premier plan, équipé de voitures Norev est par contre presque parfait. On notera juste au chapitre des défauts, un sur-écartement des deux tronçons de caisse,

visible au niveau de l’articulation centrale. La tenue de voie de ce wagon est par contre précaire car il manque des ressorts d’alignement de l’essieu central et il est trop léger. De très grande longueur,

ce wagon de marchandises partage sa boite avec la série des voyageurs.

Le wagon du premier plan, équipé de voitures Norev est par contre presque parfait. On notera juste au chapitre des défauts, un sur-écartement des deux tronçons de caisse,

visible au niveau de l’articulation centrale. La tenue de voie de ce wagon est par contre précaire car il manque des ressorts d’alignement de l’essieu central et il est trop léger. De très grande longueur,

ce wagon de marchandises partage sa boite avec la série des voyageurs.

A part le couvert Heineken, il y a peu de nouveautés dans la gamme des wagons à deux essieux de Jouef.

A part le couvert Heineken, il y a peu de nouveautés dans la gamme des wagons à deux essieux de Jouef.

Avec la version Heineken de son couvert isotherme pour le transport de boissons, Jouef présente son premier wagon réaliste pour le marché d’exportation en dehors des modèles

anglais produit pour Palycraft. Les inscriptions sont très fines et avec son immatriculation NS, ce très beau Wagon peut se laisser tracter par la CC Hollandaise de Jouef.

Avec la version Heineken de son couvert isotherme pour le transport de boissons, Jouef présente son premier wagon réaliste pour le marché d’exportation en dehors des modèles

anglais produit pour Palycraft. Les inscriptions sont très fines et avec son immatriculation NS, ce très beau Wagon peut se laisser tracter par la CC Hollandaise de Jouef.

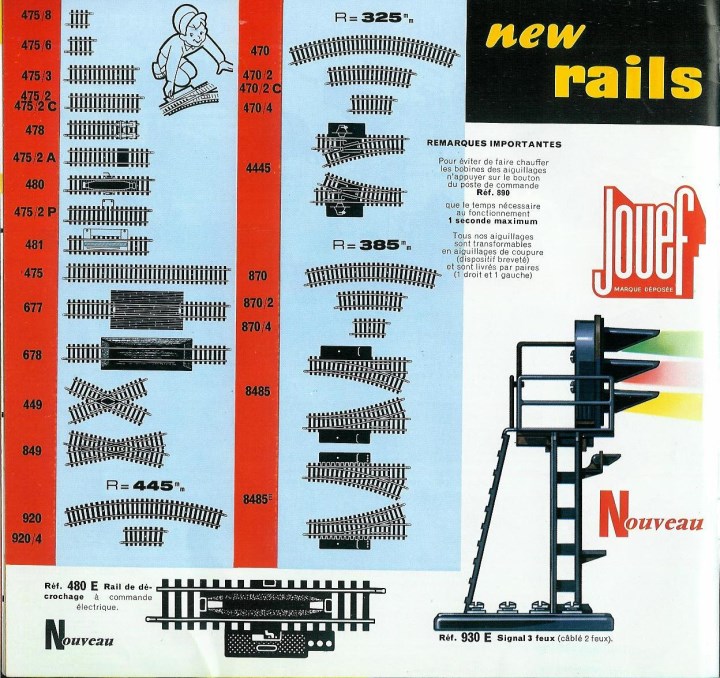

La page du catalogue Jouef 1967 présentant les nouveautés que sont le rail de décrochage et le signal.

La page du catalogue Jouef 1967 présentant les nouveautés que sont le rail de décrochage et le signal.

Avec le signal, Jouef se hisse à un niveau équivalent à HOrnby-acHO qui propose cet accessoire spectaculaire depuis 1960. Les deux modèles en concurrence sont ici présentés.

Notez le souci de Meccano de livrer fils et notice avec son signal alors que Jouef imprime le schéma de câblage au dos de sa boite, sans doute motivé toujours par la recherche des plus bas coûts.

Avec le signal, Jouef se hisse à un niveau équivalent à HOrnby-acHO qui propose cet accessoire spectaculaire depuis 1960. Les deux modèles en concurrence sont ici présentés.

Notez le souci de Meccano de livrer fils et notice avec son signal alors que Jouef imprime le schéma de câblage au dos de sa boite, sans doute motivé toujours par la recherche des plus bas coûts.

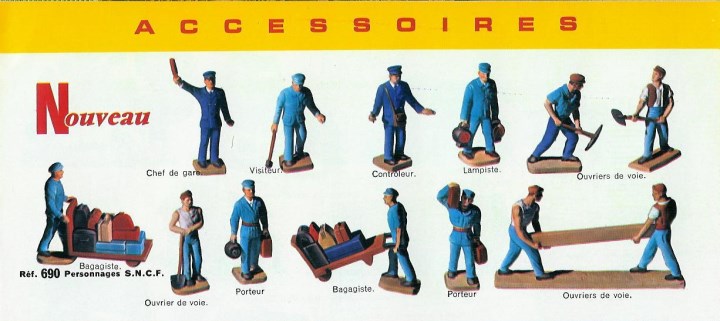

Une deuxième série de personnages vient compléter les voyageurs sortis en 1956. On retrouve cette fois ci tous les métiers ferroviaires du chef de gare à l’ouvrier de la voie.

Certains de ces métiers sont totalement oubliés de nos jours comme les porteurs, bagagistes ou le visiteur qui profitait de l’arrêt des trains en gare pour frapper les essieux des wagons avec son marteau.

Il travaillait pour la sécurité, le but étant de détecter au son une fissure qui en se propageant provoquerait la rupture et le déraillement.

Une deuxième série de personnages vient compléter les voyageurs sortis en 1956. On retrouve cette fois ci tous les métiers ferroviaires du chef de gare à l’ouvrier de la voie.

Certains de ces métiers sont totalement oubliés de nos jours comme les porteurs, bagagistes ou le visiteur qui profitait de l’arrêt des trains en gare pour frapper les essieux des wagons avec son marteau.

Il travaillait pour la sécurité, le but étant de détecter au son une fissure qui en se propageant provoquerait la rupture et le déraillement.

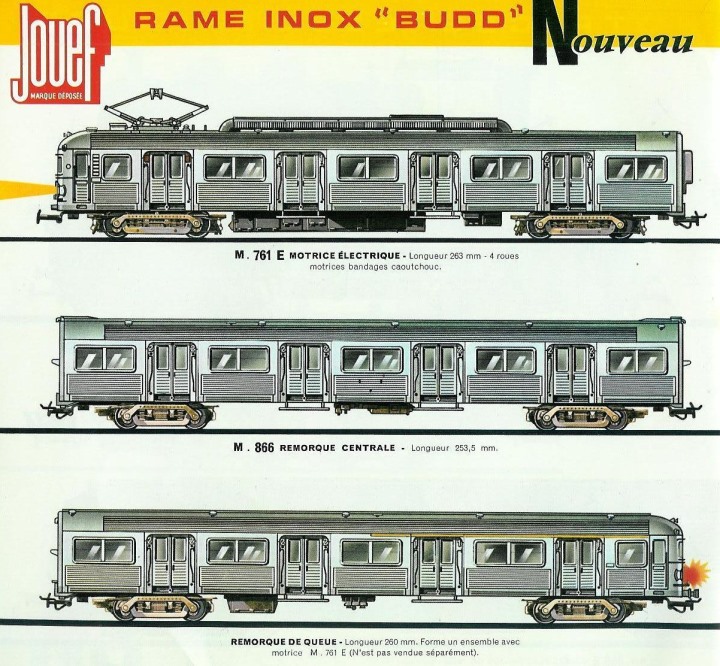

Les trois éléments de la rame inox Budd de banlieue reproduisent le type Z 5100 qui circulait sous caténaire 1500V continu. Livrées en 1953 les rames étaient d’abord constituées

de deux éléments, la motrice et la remorque d’extrémité. En 1957, la capacité fût accrue en commandant des remorques centrales, comme reproduite par Jouef.

Les trois éléments de la rame inox Budd de banlieue reproduisent le type Z 5100 qui circulait sous caténaire 1500V continu. Livrées en 1953 les rames étaient d’abord constituées

de deux éléments, la motrice et la remorque d’extrémité. En 1957, la capacité fût accrue en commandant des remorques centrales, comme reproduite par Jouef.

Devant le poste d’aiguillage de la gare de Saverne, une rame Z100 vient de démarrer. En réalité les rames de trois éléments pouvaient rouler en unités doubles, triples voir quadruples, constituant ainsi

un ensemble de très grande longueur à l’image d’un express ou d’un rapide.

La rame est livrée aux amateurs dans un très beau coffret de deux éléments. Le couvercle comporte une illustration d’une gare de banlieue identifiée comme étant celle de

« Bois Colombes » sur le panneau du quai. De nombreux passagers sont présents sur les quais et dans les rames. La remorque intermédiaire était livrée en boite individuelle comme les voitures voyageurs

classiques.

La rame est livrée aux amateurs dans un très beau coffret de deux éléments. Le couvercle comporte une illustration d’une gare de banlieue identifiée comme étant celle de

« Bois Colombes » sur le panneau du quai. De nombreux passagers sont présents sur les quais et dans les rames. La remorque intermédiaire était livrée en boite individuelle comme les voitures voyageurs

classiques.

Le monde de prédilection des rames Z 5100 reste la banlieue urbaine, ce qu’elle retrouve sur un coin de mon réseau collection avec un quartier constitué des immeubles modulaires

de Jouef qui seront commercialisés bien plus tard, dans les années 80. Le pavé de maison comporte une épicerie et une boulangerie, de quoi rassasier mes nombreux personnages Preiser.

Le monde de prédilection des rames Z 5100 reste la banlieue urbaine, ce qu’elle retrouve sur un coin de mon réseau collection avec un quartier constitué des immeubles modulaires

de Jouef qui seront commercialisés bien plus tard, dans les années 80. Le pavé de maison comporte une épicerie et une boulangerie, de quoi rassasier mes nombreux personnages Preiser.

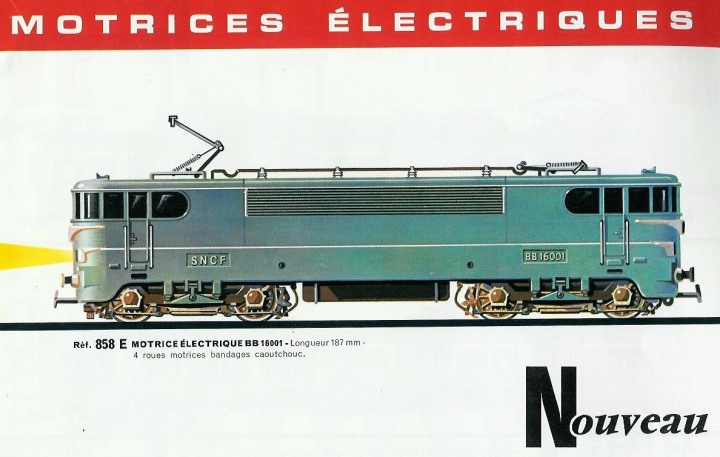

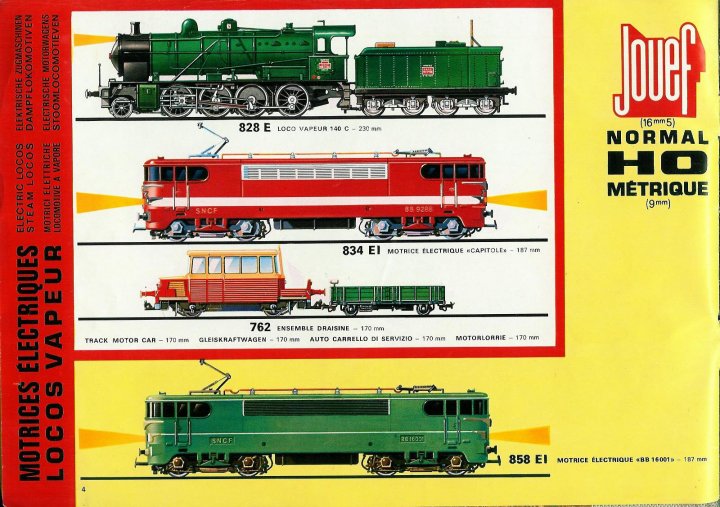

Très belle illustration sur le catalogue 1967 de la BB 16001 de Jouef. L’illustration laisse augurer des flasques de roues à la gravure spécifique, il n’en sera rien en réalité.

Très belle illustration sur le catalogue 1967 de la BB 16001 de Jouef. L’illustration laisse augurer des flasques de roues à la gravure spécifique, il n’en sera rien en réalité.

La BB16001 de Jouef à beaucoup d’allure dans sa robe verte bleutée. Elle supplante sa sœur ainée la BB 9200 Visible au fond avec ses bogies à empattements trop courts. Elle

peut sérieusement concurrencer sa rivale HOrnby-acHO visible au premier plan. Décidément, Jouef ne laissera aucun répit ni aucun créneau de marché et la marque de Champagnole

finira par avoir la peau de Bobigny.

La BB16001 de Jouef à beaucoup d’allure dans sa robe verte bleutée. Elle supplante sa sœur ainée la BB 9200 Visible au fond avec ses bogies à empattements trop courts. Elle

peut sérieusement concurrencer sa rivale HOrnby-acHO visible au premier plan. Décidément, Jouef ne laissera aucun répit ni aucun créneau de marché et la marque de Champagnole

finira par avoir la peau de Bobigny.

Arrivée majestueuse du rapide Paris Strasbourg constitué de voitures inox tractées par la superbe BB16000, l’idole de ma jeunesse que je voyais passer sous la fenêtre de ma

maison natale située à une trentaine de mètres de la célèbre ligne. Les passages de trains avaient tendance à ébranler la maison, mais pour moi, ils ancraient en moi le début de ma passion. Le poste,

rebaptisé Saverne sur mon réseau collection, figure en réalité à l’entrée de la gare de Sarrebourg, ma ville natale, entre ma maison et la gare.

Arrivée majestueuse du rapide Paris Strasbourg constitué de voitures inox tractées par la superbe BB16000, l’idole de ma jeunesse que je voyais passer sous la fenêtre de ma

maison natale située à une trentaine de mètres de la célèbre ligne. Les passages de trains avaient tendance à ébranler la maison, mais pour moi, ils ancraient en moi le début de ma passion. Le poste,

rebaptisé Saverne sur mon réseau collection, figure en réalité à l’entrée de la gare de Sarrebourg, ma ville natale, entre ma maison et la gare.

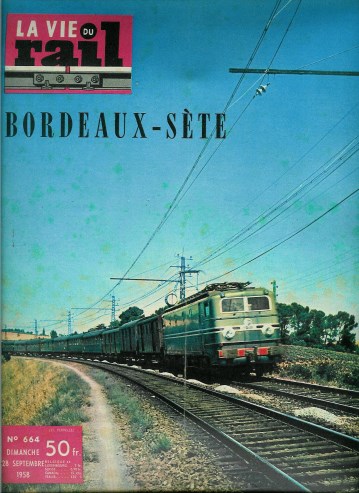

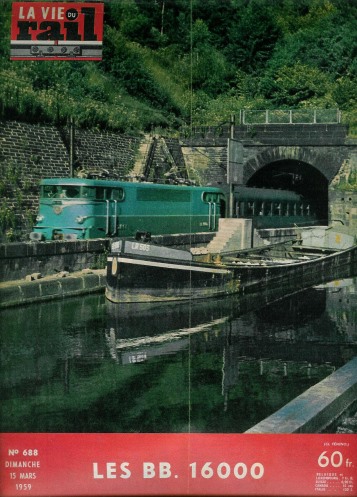

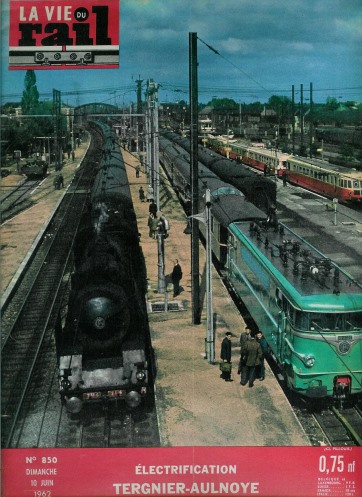

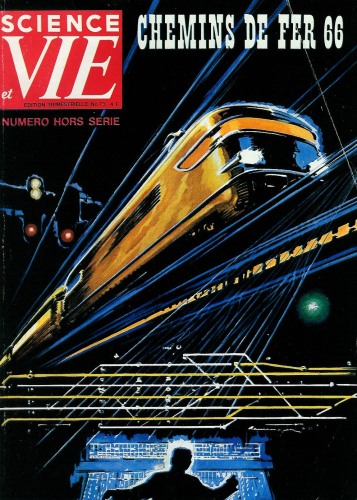

Début des années 60, la BB 16000 est une star, avec ses vitres dites « panoramiques », elle est de toutes les électrifications, comme le montre un extrait des nombreuses

couvertures de revues de la Vie du rail sur lesquelles elle figure. Notez sur la couverture en haut à gauche, la BB 16000 débouche du tunnel d’Hartzviller sur la ligne Paris Strasbourg, tunnel qui

a la particularité d’être creusé en parallèle de celui qui permet au canal de la Marne au Rhin de traverser les Vosges. C’est un endroit merveilleux, où j’allais souvent me promener le dimanche en famille. Le Science et Vie est un numéro spécial chemin de fer de 1966.

Début des années 60, la BB 16000 est une star, avec ses vitres dites « panoramiques », elle est de toutes les électrifications, comme le montre un extrait des nombreuses

couvertures de revues de la Vie du rail sur lesquelles elle figure. Notez sur la couverture en haut à gauche, la BB 16000 débouche du tunnel d’Hartzviller sur la ligne Paris Strasbourg, tunnel qui

a la particularité d’être creusé en parallèle de celui qui permet au canal de la Marne au Rhin de traverser les Vosges. C’est un endroit merveilleux, où j’allais souvent me promener le dimanche en famille. Le Science et Vie est un numéro spécial chemin de fer de 1966.

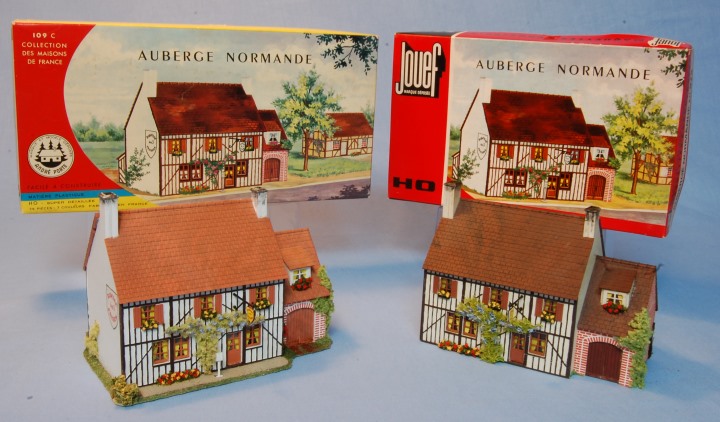

En 1967, changement de portage concernant le décor, Jouef abandonne progressivement son fournisseur allemand Pola de bâtiments à construire et reprend à son compte les

productions de l’artisan André Porte. Le style devient nettement plus régional comme on le voit ici avec l’auberge normande dite « des trois canards ». Au fond sur ce cliché, le boitage d’origine à gauche

et celui de Jouef à droite reprenant la très jolie gravure faite par André Porte en personne. On est loin des boites austères sans aucune illustration dans lesquelles, la marque de Champagnole écoulait les

productions Pola. Au passage les prix des anciennes productions Porte baissent et deviennent des prix Jouef

En 1967, changement de portage concernant le décor, Jouef abandonne progressivement son fournisseur allemand Pola de bâtiments à construire et reprend à son compte les

productions de l’artisan André Porte. Le style devient nettement plus régional comme on le voit ici avec l’auberge normande dite « des trois canards ». Au fond sur ce cliché, le boitage d’origine à gauche

et celui de Jouef à droite reprenant la très jolie gravure faite par André Porte en personne. On est loin des boites austères sans aucune illustration dans lesquelles, la marque de Champagnole écoulait les

productions Pola. Au passage les prix des anciennes productions Porte baissent et deviennent des prix Jouef

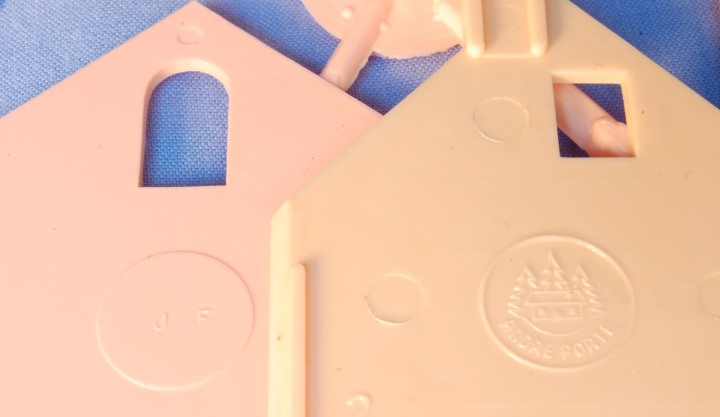

Si vous ne possédez plus la boite, comment identifier un modèle re-fabriqué par Jouef , d’un modèle d’origine André Porte d’avant 1967 ? Tout simplement en regardant si le logo

de ce dernier est gravé à l’arrière des murs ou des éléments de toitures comme à droite sur le cliché. Jouef effaça ce logo pour le remplacer par un simple rond marqué d’un JF (Jouef Français), une

manière de s’approprier l’œuvre d’André Porte. Souvent les couleurs des moulages en plastique sont aussi plus marquées sur les modèles d’origine. Au fil des nombreuses années d’utilisation et de l’usure

des moules, la qualité et la précision des pièces se sont dégradées.

Si vous ne possédez plus la boite, comment identifier un modèle re-fabriqué par Jouef , d’un modèle d’origine André Porte d’avant 1967 ? Tout simplement en regardant si le logo

de ce dernier est gravé à l’arrière des murs ou des éléments de toitures comme à droite sur le cliché. Jouef effaça ce logo pour le remplacer par un simple rond marqué d’un JF (Jouef Français), une

manière de s’approprier l’œuvre d’André Porte. Souvent les couleurs des moulages en plastique sont aussi plus marquées sur les modèles d’origine. Au fil des nombreuses années d’utilisation et de l’usure

des moules, la qualité et la précision des pièces se sont dégradées.

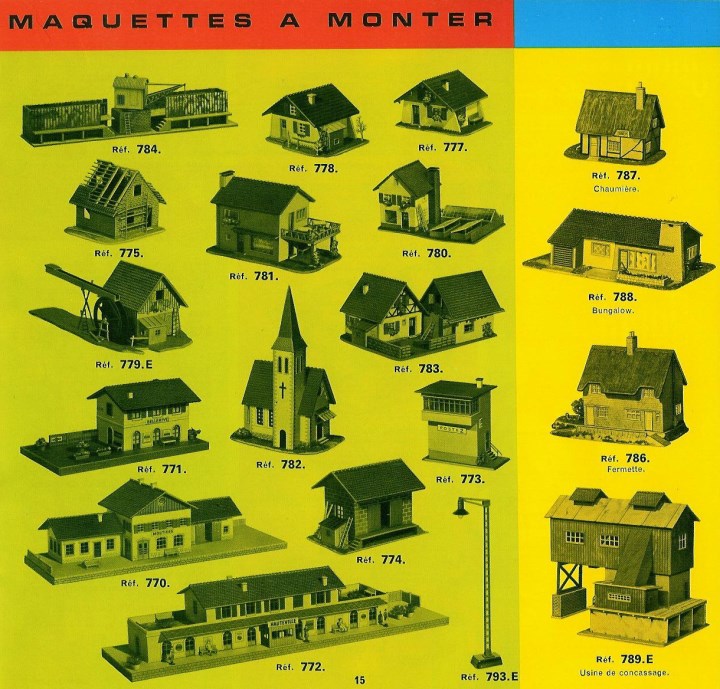

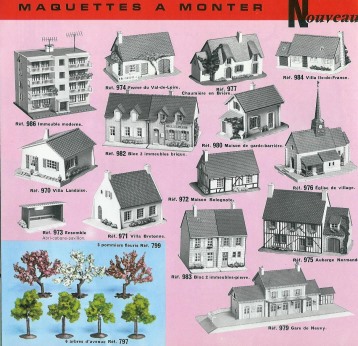

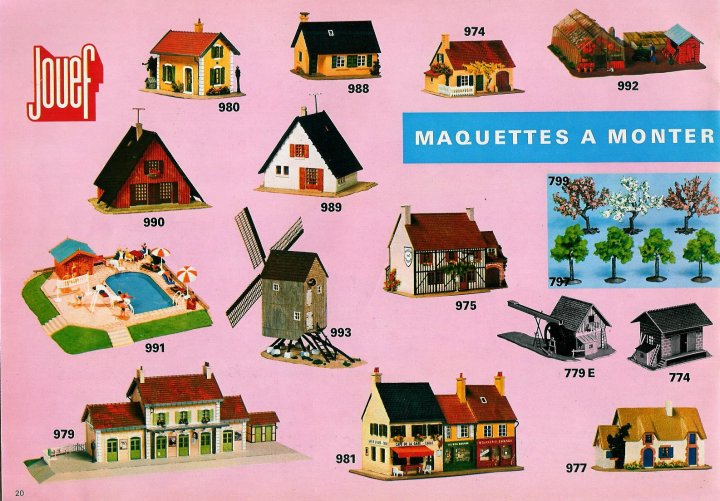

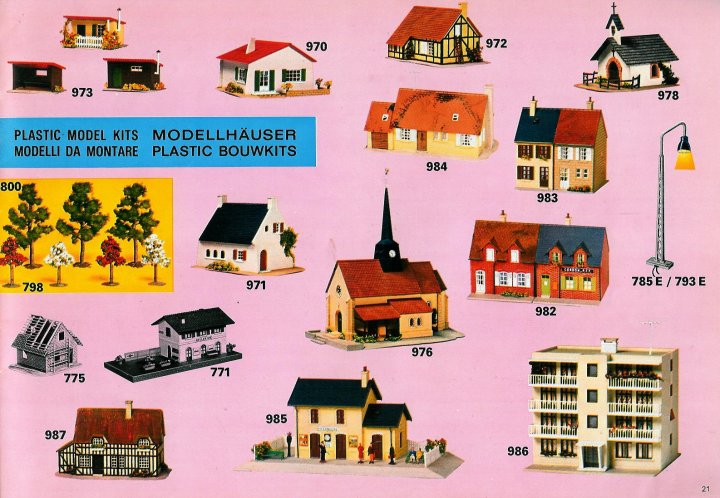

La double page des maquettes à monter du catalogue 1967. On retrouve à droite encore quelques modèles Pola rescapés dont les trois gares. Les productions André Porte sont

toutes là sauf la maison provençale. A celle-ci s’ajoutent des productions inédites comme l’immeuble moderne, la petite gare de Villeneuve ou les blocs de deux immeubles. Aux bâtiments s’ajoutent quatre

séries d’arbres. La gamme de décor de Jouef est ainsi très complète, permettant aux amateurs de réaliser un réseau entièrement avec des produits maison. Elle comprend maintenant pas moins de 6 types

de gares voyageurs, ce qui est un record dans les annales de la firme Jouef.

La double page des maquettes à monter du catalogue 1967. On retrouve à droite encore quelques modèles Pola rescapés dont les trois gares. Les productions André Porte sont

toutes là sauf la maison provençale. A celle-ci s’ajoutent des productions inédites comme l’immeuble moderne, la petite gare de Villeneuve ou les blocs de deux immeubles. Aux bâtiments s’ajoutent quatre

séries d’arbres. La gamme de décor de Jouef est ainsi très complète, permettant aux amateurs de réaliser un réseau entièrement avec des produits maison. Elle comprend maintenant pas moins de 6 types

de gares voyageurs, ce qui est un record dans les annales de la firme Jouef.

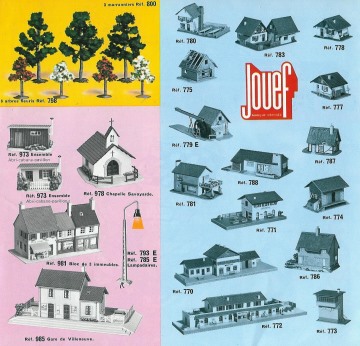

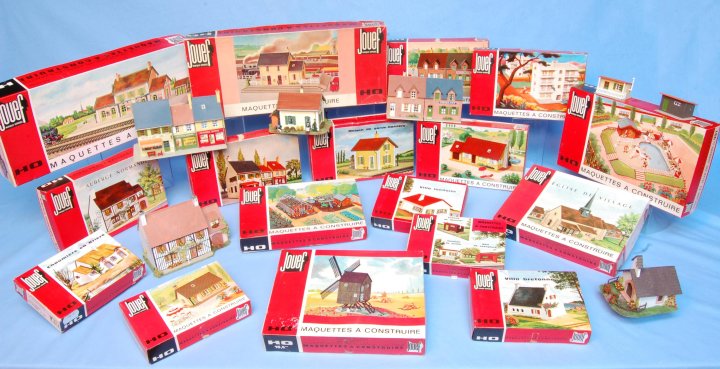

La gamme des bâtiments Jouef est largement mise en valeur dans les belles boites rouges joliment illustrées des dessins d’André Porte. Sur ce cliché, sont présentes des nouveautés

1968 comme la piscine, le moulin à vent ou les serres de jardinier.

La gamme des bâtiments Jouef est largement mise en valeur dans les belles boites rouges joliment illustrées des dessins d’André Porte. Sur ce cliché, sont présentes des nouveautés

1968 comme la piscine, le moulin à vent ou les serres de jardinier.

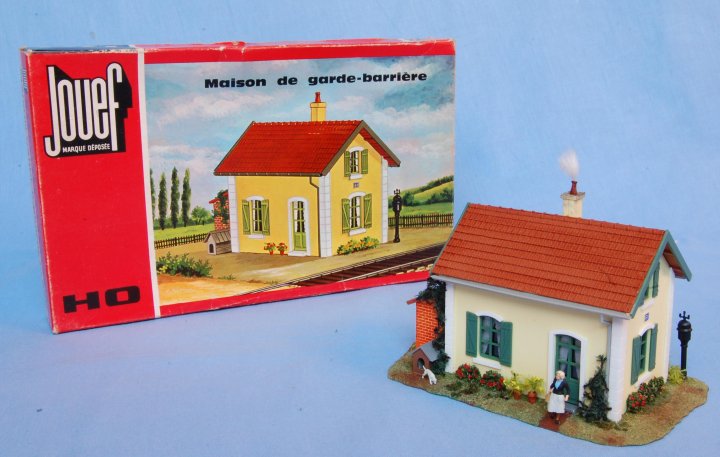

Autre best seller de Jouef issu de la gamme Porte, la maison de garde barrière. Ce métier, complètement oublié de nos jours, permettait aux femmes de cheminots

d’exercer une activité à responsabilité tout en profitant d’un logement de fonction. Ce logement était souvent réduit au minimum vital, mais en général, un petit potager permettait de mettre la main à la pâte entre

deux passages de trains. Le modèle est très détaillé avec en plus dans la boite du kit, une niche pour le chien, des pots de fleurs, la cloche d’annonce et des chenilles pour représenter la verdure.

Autre best seller de Jouef issu de la gamme Porte, la maison de garde barrière. Ce métier, complètement oublié de nos jours, permettait aux femmes de cheminots

d’exercer une activité à responsabilité tout en profitant d’un logement de fonction. Ce logement était souvent réduit au minimum vital, mais en général, un petit potager permettait de mettre la main à la pâte entre

deux passages de trains. Le modèle est très détaillé avec en plus dans la boite du kit, une niche pour le chien, des pots de fleurs, la cloche d’annonce et des chenilles pour représenter la verdure.

Mise en situation de la maison de garde barrière qui s’accorde très bien au petit train Decauville avec lequel elle devient une petite halte. Les serviteurs des petits trains d’intérêt

secondaire se connaissent tous et se saluent. C’était une époque où la machine n’avait pas dévoré l’humain.

Mise en situation de la maison de garde barrière qui s’accorde très bien au petit train Decauville avec lequel elle devient une petite halte. Les serviteurs des petits trains d’intérêt

secondaire se connaissent tous et se saluent. C’était une époque où la machine n’avait pas dévoré l’humain.

Le catalogue 1968 présente les maquettes à monter sur une double page couleur. Le moulin, la piscine, la serre de jardinier et les chalets canadiens ont rejoint la gamme. Les

maquettes Pola se comptent maintenant sur les doigts d’une main. Le moulin à eau est conservé pour son caractère fonctionnel spectaculaire chez les enfants avec sa pompe qui actionne indirectement la

roue par une circulation d’eau

Le catalogue 1968 présente les maquettes à monter sur une double page couleur. Le moulin, la piscine, la serre de jardinier et les chalets canadiens ont rejoint la gamme. Les

maquettes Pola se comptent maintenant sur les doigts d’une main. Le moulin à eau est conservé pour son caractère fonctionnel spectaculaire chez les enfants avec sa pompe qui actionne indirectement la

roue par une circulation d’eau

Deux autres célèbres maquettes permettant de constituer la place d’un petit village, le bloc de trois commerces (Le café de la gare, l’épicerie au bon beure et la boucherie sanos)

et l’ensemble de deux immeubles en brique dont la poste connue sous le nom de « Cerdon PTT ». Sur le bord des trottoirs des modèles Mico-Norev de l’époque, la DS 19 et la Peugeot 404. Ces deux modèles

ont été les dernières créations originales d’andré Porte, avant l’absorption par Jouef.

Deux autres célèbres maquettes permettant de constituer la place d’un petit village, le bloc de trois commerces (Le café de la gare, l’épicerie au bon beure et la boucherie sanos)

et l’ensemble de deux immeubles en brique dont la poste connue sous le nom de « Cerdon PTT ». Sur le bord des trottoirs des modèles Mico-Norev de l’époque, la DS 19 et la Peugeot 404. Ces deux modèles

ont été les dernières créations originales d’andré Porte, avant l’absorption par Jouef.

Le kit permettant de réaliser les serres de jardinier comprenait de nombreux accessoires pour faire son décor. Différents types de flocages, des chenilles, un tapis à découper, une

brouette, des outils, des pots de différentes tailles, une fontaine. Bref, de quoi faire une belle maquette pour un amateur patient. Noter le vitrage des serres souligné de peinture noire pour figurer les cadres.

Le kit permettant de réaliser les serres de jardinier comprenait de nombreux accessoires pour faire son décor. Différents types de flocages, des chenilles, un tapis à découper, une

brouette, des outils, des pots de différentes tailles, une fontaine. Bref, de quoi faire une belle maquette pour un amateur patient. Noter le vitrage des serres souligné de peinture noire pour figurer les cadres.

La deuxième page des maquettes à monter du catalogue Jouef 1968 avec une autre nouveauté, la chaumière à colombage référence 987. Il reste au total 4 modèles Pola dont une

gare dans ce catalogue (illustrée en noir, ce qui n’incite pas à les choisir)

La deuxième page des maquettes à monter du catalogue Jouef 1968 avec une autre nouveauté, la chaumière à colombage référence 987. Il reste au total 4 modèles Pola dont une

gare dans ce catalogue (illustrée en noir, ce qui n’incite pas à les choisir)

Le moulin à vent ressemblant à celui conservé à Valmy près de Reims. Une version motorisée est disponible sous la référence 993 E. C’est un moteur M 60 équipant les locomotives

Jouef qui est livré. Les ailes devaient tourner très vite et le moulin à vent se transformer en ventilateur (agréable sur un réseau en été). Noter les deux petites doses de colle dans les petites gélules vertes

(à ne pas avaler). Elles étaient livrées dans les boites à cette époque, et de nos jours, elles sont complètement desséchées. Pour répartir la colle sur les pièces, il fallait percer avec une aiguille le petit tube

à l’extrémité et appuyer avec modération. Doser la bonne quantité de colle et la déposer au bon endroit était quasi impossible et elle a du faire beaucoup de gâchis.

Le moulin à vent ressemblant à celui conservé à Valmy près de Reims. Une version motorisée est disponible sous la référence 993 E. C’est un moteur M 60 équipant les locomotives

Jouef qui est livré. Les ailes devaient tourner très vite et le moulin à vent se transformer en ventilateur (agréable sur un réseau en été). Noter les deux petites doses de colle dans les petites gélules vertes

(à ne pas avaler). Elles étaient livrées dans les boites à cette époque, et de nos jours, elles sont complètement desséchées. Pour répartir la colle sur les pièces, il fallait percer avec une aiguille le petit tube

à l’extrémité et appuyer avec modération. Doser la bonne quantité de colle et la déposer au bon endroit était quasi impossible et elle a du faire beaucoup de gâchis.

La gamme des arbres comprend quatre références, les marronniers, les arbres fleuris, les pommiers fleuris où les arbres d’avenue. Ils sont immobilisés dans les boites sur un carton

interne. Tous les flocages sont en texture de mousse plastique, ce qui les rend d’apparence très artificiel compte tenu des couleurs criardes.

La gamme des arbres comprend quatre références, les marronniers, les arbres fleuris, les pommiers fleuris où les arbres d’avenue. Ils sont immobilisés dans les boites sur un carton

interne. Tous les flocages sont en texture de mousse plastique, ce qui les rend d’apparence très artificiel compte tenu des couleurs criardes.

Une petite gare bien plus facile à monter apparaît sur le catalogue 1967, la gare de Villeneuve. Conçue dans le même esprit que la gare de Neuvy, elle est de taille plus petite,

adaptée au Decauville notamment, et de conception simple. Notez l’illustration qui met en scène la bonne vielle vapeur 020T, ce qui prouve que cette maquette d’excellente facture, est destinée aux débutants

dans le modélisme ferroviaire.

Une petite gare bien plus facile à monter apparaît sur le catalogue 1967, la gare de Villeneuve. Conçue dans le même esprit que la gare de Neuvy, elle est de taille plus petite,

adaptée au Decauville notamment, et de conception simple. Notez l’illustration qui met en scène la bonne vielle vapeur 020T, ce qui prouve que cette maquette d’excellente facture, est destinée aux débutants

dans le modélisme ferroviaire.

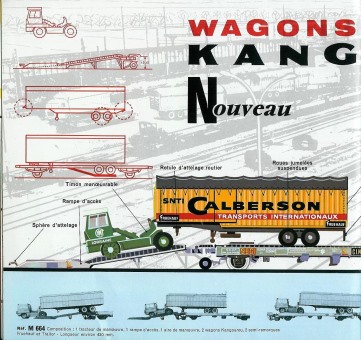

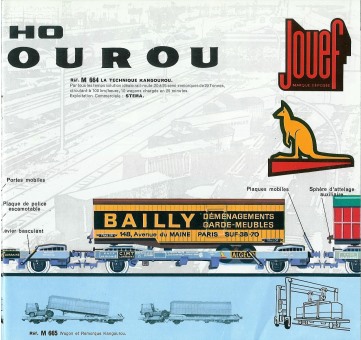

Autre nouveauté 1967, les wagons dit kangourou permettant le transport des remorques de poids lourds grâce à un système d’abaissement du train roulant à l’intérieur du

châssis, dans une poche, d’où le terme kangourou. La technique Kangourou est lancée en 1959, et elle est en 1967 la plus utilisée en France. Ainsi le vieux rêve du transport combiné reprend espoir,

cet espoir datant des années soixante sera pourtant déçu, car jamais il n’a pris d’ampleur. Sur la droite de l’illustration, on voit apparaître la remorque en décoration brune qui ne sera effectivement

commercialisée qu’en 1973.

Autre nouveauté 1967, les wagons dit kangourou permettant le transport des remorques de poids lourds grâce à un système d’abaissement du train roulant à l’intérieur du

châssis, dans une poche, d’où le terme kangourou. La technique Kangourou est lancée en 1959, et elle est en 1967 la plus utilisée en France. Ainsi le vieux rêve du transport combiné reprend espoir,

cet espoir datant des années soixante sera pourtant déçu, car jamais il n’a pris d’ampleur. Sur la droite de l’illustration, on voit apparaître la remorque en décoration brune qui ne sera effectivement

commercialisée qu’en 1973.

Le système Kangourou fait suite au système UFR, ancêtre des remorques rail route dans les années 50. Ici à l’avant plan, ce sont deux modèles de fabrication récente de marque

REE. Les remorques UFR étaient de petites tailles, alors que pour le système Kangourou, on a affaire au gabarit normal des semi remorques de poids lourds.

Le système Kangourou fait suite au système UFR, ancêtre des remorques rail route dans les années 50. Ici à l’avant plan, ce sont deux modèles de fabrication récente de marque

REE. Les remorques UFR étaient de petites tailles, alors que pour le système Kangourou, on a affaire au gabarit normal des semi remorques de poids lourds.

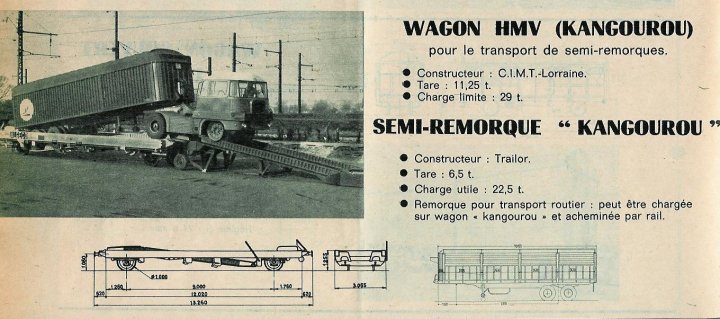

La fiche technique des wagons kangourou paru dans la Vie du Rail du 24 mai 1964

La fiche technique des wagons kangourou paru dans la Vie du Rail du 24 mai 1964

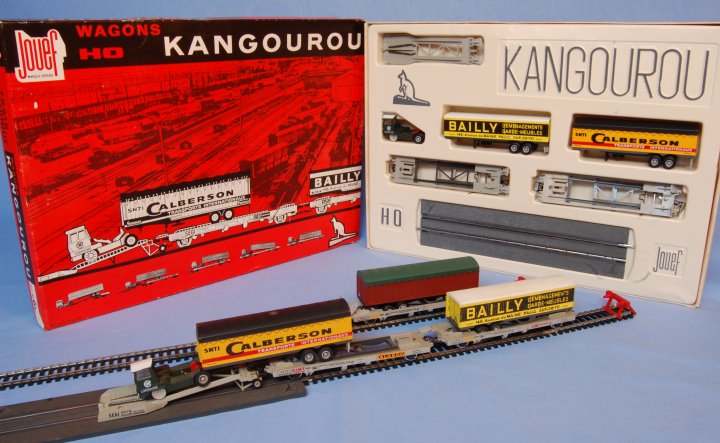

Le coffret de départ comprend deux wagons, deux remorques, une rampe d’accès, un tracteur pour les manœuvres et un rail spécial, noyé dans la chaussée. L’ensemble est

agréablement présenté.

Le coffret de départ comprend deux wagons, deux remorques, une rampe d’accès, un tracteur pour les manœuvres et un rail spécial, noyé dans la chaussée. L’ensemble est

agréablement présenté.

Un convoi de wagons porte remorques type Kangourou traverse les Vosges tracté par une BB 1300 Jouef sur mon réseau collection.

Un convoi de wagons porte remorques type Kangourou traverse les Vosges tracté par une BB 1300 Jouef sur mon réseau collection.

Les trois types initiaux de remorques. Les déménagements Bailly et le transport Calberson sont les premiers modèles sortis en 1967. La remorque brune sans raison sociale avec la

bâche verte est commercialisée plus tard en 1973, bien qu’elle apparaisse mystérieusement au coin de l’illustration du catalogue 1967. A l’intérieur du couvercle, des illustrations expliquent la technique

Kangourou et les moyens de charger et décharger les wagons.

Les trois types initiaux de remorques. Les déménagements Bailly et le transport Calberson sont les premiers modèles sortis en 1967. La remorque brune sans raison sociale avec la

bâche verte est commercialisée plus tard en 1973, bien qu’elle apparaisse mystérieusement au coin de l’illustration du catalogue 1967. A l’intérieur du couvercle, des illustrations expliquent la technique

Kangourou et les moyens de charger et décharger les wagons.

Le système Kangourou au complet avec en avant plan le tracteur muni de la passerelle permettant le déchargement des remorques. Le rail spécial marqué d’un kangourou permet au t

racteur d’accéder aux wagons. Les wagons sont bien entendu fonctionnels et possèdent sur le coté un levier de commande pour abaisser la rampe sous les roues des remorques et des passerelles

d’extrémité rabattables. Au début de la fabrication, les deux types de remorques de fabrication Trailor ou Fruhauf possèdent des portes ouvrantes. Plus tard, elles seront moulées en fixe dans un souci de

simplification.

Le système Kangourou au complet avec en avant plan le tracteur muni de la passerelle permettant le déchargement des remorques. Le rail spécial marqué d’un kangourou permet au t

racteur d’accéder aux wagons. Les wagons sont bien entendu fonctionnels et possèdent sur le coté un levier de commande pour abaisser la rampe sous les roues des remorques et des passerelles

d’extrémité rabattables. Au début de la fabrication, les deux types de remorques de fabrication Trailor ou Fruhauf possèdent des portes ouvrantes. Plus tard, elles seront moulées en fixe dans un souci de

simplification.

Le coffret est complété par des wagons vendus à l’unité sous la référence 665 dans les deux décorations, Bailly et Calberson. Plus tard apparaitra la remorque brune sous la référence 1966.

Deux types de décorations existent pour les propriétaires des wagons, Algeco et SEGI, toutes les deux arborant les armes du fabricant du système Kangourou, la CIMT Lorraine (Compagnie Industrielle de

Matériel de Transport).

Le coffret est complété par des wagons vendus à l’unité sous la référence 665 dans les deux décorations, Bailly et Calberson. Plus tard apparaitra la remorque brune sous la référence 1966.

Deux types de décorations existent pour les propriétaires des wagons, Algeco et SEGI, toutes les deux arborant les armes du fabricant du système Kangourou, la CIMT Lorraine (Compagnie Industrielle de

Matériel de Transport).

Le dépôt à quatre voies accueille le must de la gamme vapeur de 1968, la 231C, les 040TA version à cabine ouverte et fermée et la nouveauté, la 140C.

Le dépôt à quatre voies accueille le must de la gamme vapeur de 1968, la 231C, les 040TA version à cabine ouverte et fermée et la nouveauté, la 140C.

Les trois nouveaux matériels moteur sur le catalogue 1968, la 140C, la BB Capitole qui est en fait une redécoration et la draisine.

Les trois nouveaux matériels moteur sur le catalogue 1968, la 140C, la BB Capitole qui est en fait une redécoration et la draisine.

Dans un souci de rationalisation de la fabrication, la 140C utilise le châssis et l’embiellage de la 040TA sortie l’année précédente. Ci-dessus, sont illustrées trois versions de la 140C. Au

premier plan un modèle entièrement en état d’origine avec pour les premières années de fabrication, l’embiellage souligné de couleur rouge, une version super détaillée avec tender 34X (sortie sous la

référence 8283 par Jouef en 1976) et une version super détaillée avec embiellage Telétrain à l’arrière plan. La 140C est un modèle universel présent sur presque toutes les régions de France et qui fera l’objet

de nombreuses transformations par les amateurs.

Dans un souci de rationalisation de la fabrication, la 140C utilise le châssis et l’embiellage de la 040TA sortie l’année précédente. Ci-dessus, sont illustrées trois versions de la 140C. Au

premier plan un modèle entièrement en état d’origine avec pour les premières années de fabrication, l’embiellage souligné de couleur rouge, une version super détaillée avec tender 34X (sortie sous la

référence 8283 par Jouef en 1976) et une version super détaillée avec embiellage Telétrain à l’arrière plan. La 140C est un modèle universel présent sur presque toutes les régions de France et qui fera l’objet

de nombreuses transformations par les amateurs.

La 140C jouef avance sur la plateforme du pont tournant du dépôt de Saverne sur mon réseau collection au milieu des modèles Jouef dont disposent les amateurs de 1968.