Maquettes Ferroviaires

et Collections

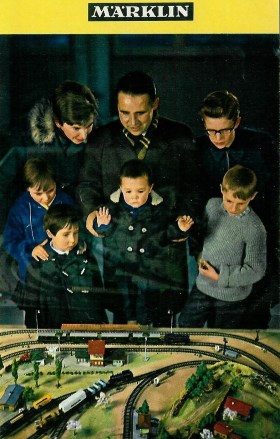

Photo 01 : 2 m carré pour un réseau Märklin bourré de malice.

Photo 01 : 2 m carré pour un réseau Märklin bourré de malice.

L’histoire de ce réseau est particulière. En juillet 2017, je suis contacté par un accessoiriste de Montebello Production travaillant pour le film « The White Crow » retraçant la vie de Noureev. Le film prévoit dans son scénario des scènes en lien avec notre passion. Il me demande si je suis capable d’y apporter ma contribution pour reconstituer une vitrine de magasin de jouet. Le tout doit être facilement transportable car le tournage se déroule en Serbie. Enthousiasmé, j’imagine un petit réseau HO Märklin. La scène doit se situer autour de 1960. Les délais sont courts et étant en congé, je me mets aussitôt au travail. Mais ma proposition n’est pas sélectionnée. A moitié terminé, le plateau est fixé à la fin de l’été au plafond de mon garage.

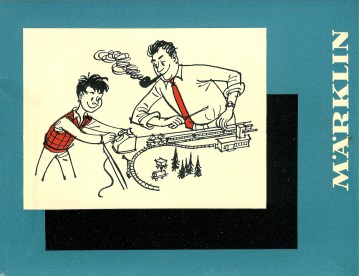

Doc 03 et 04: Catalogue et brochure de Märklin illustrent la fascination exercée par ces petits réseaux.

Doc 03 et 04: Catalogue et brochure de Märklin illustrent la fascination exercée par ces petits réseaux.

Photo 02: Surprenant, 60 ans plus tard, à l’ère des jeux vidéo, le petit train fait toujours rêver.

Photo 02: Surprenant, 60 ans plus tard, à l’ère des jeux vidéo, le petit train fait toujours rêver.

Dans le Loco Revue de novembre, naît une idée séduisante ; l’opération « mon train en vitrine ». C’était une tradition dans les années 50/60, chaque magasin de jouet avait son réseau. Les constructeurs comme Märklin, ou Jouef prêtaient des plateaux « usine » aux détaillants. Je me rappelle avoir collé mon nez aux vitrines dans ma ville natale Sarrebourg. C’est faire revivre une tradition et je possède en cocon la base du réseau pour l’opération. Reste à trouver une vitrine pour l’accueillir. Dans ma région, à Sierck-les-Bains, se déroule un marché de Noël. Je fouine donc auprès des organisateurs. Un hôtel spa de la région « Le domaine de la Klauss » monte un restaurant éphémère. Après rencontre avec son gérant, l’affaire est conclue, une vitrine m’est réservée. Reste à tenir le planning et terminer le réseau. Une bonne semaine de congés et quelques nuits blanches sont nécessaires. Le réseau sera repris ensuite sous son aspect final pour cet article.

Le choix du système 3 rails est dicté pour une fiabilité accrue. La voie M, de géométrie serrée s’impose, même si ce n’est pas la plus réaliste. Pour ceux qui n’en possèdent pas dans leur grenier, elle est facile à trouver sur les bourses ou sur internet, à un prix raisonnable. Fabriquée de 1956 aux années 2000, il en existe de plusieurs générations. Les aiguillages des années 50 à 70 possèdent des moteurs plus encombrants. Ils sont affinés ensuite. Il faut tenter de rester homogène pour le lot utilisé. Le plateau de base est une simple plaque de contreplaqué 10 mm de 2,10 m x 1 m, renforcée par des tasseaux de 22 x 22 mm. Vous pouvez vous inspirer de la brochure de plan de réseau Märklin 0322 des années 50. J’ai préféré un tracé plus aéré. J’ai réutilisé le tunnel amovible de mon réseau Fleischmann Américain (voir réseaurama N° 4). L’objectif est de placer sur cette petite surface la voie d’évitement, pour les trains qui se croisent et s’arrêtent, un minuscule dépôt et une gare de marchandises pour profiter de la belle grue Märklin. Le tout avec les ingrédients d’une ligne de chemin de fer ; tunnel, pont et passage à niveau.

Doc 05 et 06 ; Les réseaux de la brochure d’époque peuvent vous inspirer.

Doc 05 et 06 ; Les réseaux de la brochure d’époque peuvent vous inspirer.

Doc 07 et 08 ; « joie partagée, joie doublée » Le jeu et l’esprit de famille, des valeurs sûres chez Märklin.

Doc 07 et 08 ; « joie partagée, joie doublée » Le jeu et l’esprit de famille, des valeurs sûres chez Märklin.

Photo 03 ; Les ingrédients du réseau ; voie M, signaux, bâtiments Faller et Vollmer et lampadaires Busch.

Photo 03 ; Les ingrédients du réseau ; voie M, signaux, bâtiments Faller et Vollmer et lampadaires Busch.

N’étant pas un adepte des plans, je préfère procéder par un placement des voies en réel sur le plateau en procédant par itération, imaginant les perspectives tout en disposant progressivement les éléments de décor. C’est aisé avec la voie M qui se monte comme un jeu de construction. Vous êtes ainsi dans la peau du collégien qui l’espace d’un jeudi, construit son réseau à même le sol.

Photo 04 ; Vertige de la table blanche ! le tracé est directement composé autour du tunnel réutilisé.

Photo 04 ; Vertige de la table blanche ! le tracé est directement composé autour du tunnel réutilisé.

Photo 05 ; Placez les bâtiments pour que le décor prenne forme dans votre imaginaire.

Photo 05 ; Placez les bâtiments pour que le décor prenne forme dans votre imaginaire.

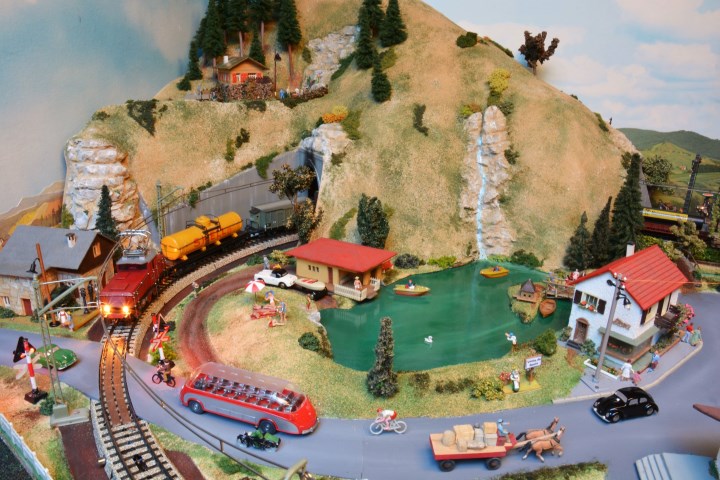

J’ai utilisé des bâtiments composés de mur en carton découpé revêtu d’un véritable crépi, avant l’ère du kit plastique. Ils sont majoritairement issus des gammes Faller et Vaupe. Mon réseau étant typé Alpin, j’ai

utilisé la gare Bavaroise de Lenggrie Réf 110 de Faller et nombre de ses constructions et chalets du Tessin. La remise est issue d’un des premier kit plastique de Vollmer datant de 1957. Sa petite taille est parfaite

pour le « micro-dépôt » occupant un coin. Placez les édifices en tentant de trouver une répartition harmonieuse. Une fois que vous êtes satisfait de votre projet, il est temps de passer au tracé des voies avec le

« wagon traceur » habituel.  Après les voies c’est au tour des routes des rues d’établir leur parcours au sein de votre petit univers.

J’ai ajouté dans la composition, un petit étang au pied de la montagne et un

ruisseau permettant de justifier la présence d’un pont. Pour la décoration, déposez les voies en tronçon et mettez-les de côté pour ne pas les souiller. Le montage définitif se fera ultérieurement.

Après les voies c’est au tour des routes des rues d’établir leur parcours au sein de votre petit univers.

J’ai ajouté dans la composition, un petit étang au pied de la montagne et un

ruisseau permettant de justifier la présence d’un pont. Pour la décoration, déposez les voies en tronçon et mettez-les de côté pour ne pas les souiller. Le montage définitif se fera ultérieurement.

Doc 10/11 ; Pour la remise, le modèle Vollmer V 580 de 1957 convient par sa petite taille.

Doc 10/11 ; Pour la remise, le modèle Vollmer V 580 de 1957 convient par sa petite taille.

Photo 06 ; Une fois l’agencement décidé, le wagon traceur entre en action.

Photo 06 ; Une fois l’agencement décidé, le wagon traceur entre en action.

Photo 07 ; Le micro-dépôt mixte Vapeur et électrique utilise un angle du réseau.

Photo 07 ; Le micro-dépôt mixte Vapeur et électrique utilise un angle du réseau.

J’utilis des plaques de carton de 2,5 mm d’épaisseur au format 1 m x 0.8 m pour tapisser le support de contreplaqué. Une base stable facilite la fixation par vis de la voie, des signaux et de la caténaire. Le carton procure comme avantage un bel état de surface qui peut être peint directement pour figurer le soubassement des voies et des routes. Pas de relief négatif. Par contre, j’utilise l’épaisseur du carton pour l’étang et le petit ruisseau peints directement sur le panneau de contreplaqué, puis recouverts de plusieurs couches de vernis. Le relief est rehaussé par des plaques de depron ou de styrodur. Le tout est floqué avant la fixation des panneaux de carton, ce qui facilite la tâche. Les routes sont mises en couleur avec la peinture spéciale pour cet usage Faller réf 180506 (Strassen-farbe) au pouvoir couvrant important. L’aspect mat et grainé est obtenu en lissant la peinture avec un petit rouleau de mousse. Les panneaux de carton sont fixés à la colle blanche.

Photo 08 ; Etang et ruisseau sont obtenus par découpe du carton rehaussé de reliefs en styrodur taillés.

Photo 08 ; Etang et ruisseau sont obtenus par découpe du carton rehaussé de reliefs en styrodur taillés.

09 ; Le soubassement des voies est peint en brun, puis lissé au rouleau de mousse.

09 ; Le soubassement des voies est peint en brun, puis lissé au rouleau de mousse.

Photo 10 ; Les bords du ruisseau et de l’étang sont floqués à l’avance, ainsi que la petite île..

Photo 10 ; Les bords du ruisseau et de l’étang sont floqués à l’avance, ainsi que la petite île..

Photo 11 ; Le délicat positionnement des panneaux après encollage à la colle blanche.

Photo 11 ; Le délicat positionnement des panneaux après encollage à la colle blanche.

Photo 12 ; Quelques vis évitent les déformations autour du ruisseau lors du séchage.

Photo 12 ; Quelques vis évitent les déformations autour du ruisseau lors du séchage.

Photo 13 ; Mettez vos vieux livres à contribution pour presser, lors du séchage.

Photo 13 ; Mettez vos vieux livres à contribution pour presser, lors du séchage.

Pour rompre l’uniformité du décor, en plus du tunnel, quelques reliefs sont ajoutés. Le Café Restaurant Faller est placé sur un promontoire taillé dans une plaque de 20 mm pour masquer partiellement la voie de retour. Sur le fond du réseau à l’angle, le grand chalet est lui placé sur un relief de 30 mm Le PN Mäklin au socle volumineux est partiellement noyé dans le relief.

Photo 14 ; Traçage avec le gabarit de voie qui sert aussi de cache lors du flocage.

Photo 14 ; Traçage avec le gabarit de voie qui sert aussi de cache lors du flocage.

Photo 15 ; L’hotel-café joue le rôle de séparateur scénique derrière la gare de marchandises.

Photo 15 ; L’hotel-café joue le rôle de séparateur scénique derrière la gare de marchandises.

Pour le flocage, j’ai utilisé ma technique habituelle déjà décrite dans le LR 841. Les ingrédients l’enduit coloré beige Heki réf 3346, de la sciure de bois fine ainsi que différentes mousses pour figurer les mauvaises herbes. Après avoir enduit le sol de colle blanche, saupoudrez à l’aide d’une passoire l’enduit, humidifiez au pulvérisateur à eau, puis, saupoudrez la sciure de bois. Pour délimiter route et soubassement des voies, j’utilise des caches en Depron. Avant séchage, tracer les contours avec un chiffon humide.

Photo 16 ; Le flocage débute par l’enduit coloré Heki saupoudré sur une couche de colle blanche.

.

Photo 16 ; Le flocage débute par l’enduit coloré Heki saupoudré sur une couche de colle blanche.

.

Photo 17 ; Après humidification c’est la sciure colorée qui est répartie.

Photo 17 ; Après humidification c’est la sciure colorée qui est répartie.

Photo 18 ; Nouvelle humidification, deuxième saupoudrage d’enduit si nécessaire.

Photo 18 ; Nouvelle humidification, deuxième saupoudrage d’enduit si nécessaire.

Photo 19 ; Les caches peuvent être retirés, les limites avec la route sont nettoyées au chiffon humide.

Photo 19 ; Les caches peuvent être retirés, les limites avec la route sont nettoyées au chiffon humide.

Une fois le décor terminé, voici venu le moment de poser la voie sans la fixer et de tester votre circuit. La voie M étant sujette à court-circuit, je vous conseille lors de la progression du montage de la tester régulièrement. Placez les éléments de télécommande. Les coupures sur les tronçons isolés sont constituées de simples morceaux de carton interposés entres les languettes du conducteur central. Votre réseau est maintenant fonctionnel.

Photo 20 ; Au cours de l’assemblage, contrôlez l’absence de court-circuit avec une loco test.

Photo 20 ; Au cours de l’assemblage, contrôlez l’absence de court-circuit avec une loco test.

Ici pas de numérique, du fil à fil et le câblage est très dense. Je déconseille l’utilisation des transformateurs anciens qui vieillissent mal. Je préfère la génération des transformateurs Märklin des années 80/90.

Pour canaliser les fils, outre les perçages dans les chevrons du plateau, j’utilise des raccords de plomberie en cuivre fixés à la colle à chaud. Le poste de commande est intégré sous le tunnel, pour économiser de

la place. Il est constitué des classiques pupitres Märklin à impulsions (aiguillages, signaux, élément dételeurs) ou à contacts permanents (éclairages, accessoires). Le raccordement se fait avec les anciennes fiches

Märklin à micro-vis. J’utilise les couleurs de câbles « normalisé Märklin » pour les distinguer lors du tirage de câble, à savoir ; Rouge = courant traction, jaune = accessoires électromagnétiques, brun = retour de

masse, bleu = retour de courant des signaux et aiguillages.  J’y ajoute le blanc et le noir pour l’éclairage des bâtiments alimenté par un transformateur indépendant. Pour distribuer les différentes polarités autour

du réseau, j’utilise des clous en laiton fixés autour desquels je viens vrapper les câbles.

J’y ajoute le blanc et le noir pour l’éclairage des bâtiments alimenté par un transformateur indépendant. Pour distribuer les différentes polarités autour

du réseau, j’utilise des clous en laiton fixés autour desquels je viens vrapper les câbles.

Photo 21 ; Fils aux couleurs normalisées, pupitres et fiches Märklin, le travail de patience peut commencer

Photo 22 ; Les raccords de plomberie sont fixés sous le réseau à l’aide d’un pistolet à colle chaude.

Photo 22 ; Les raccords de plomberie sont fixés sous le réseau à l’aide d’un pistolet à colle chaude.

Photo 23 ; Le câblage ici quasi-terminé rayonne vers le pupitre.

Photo 23 ; Le câblage ici quasi-terminé rayonne vers le pupitre.

Le réseau étant prévu pour fonctionner en automatique avec deux trains se croisant. Il est important à ce stade de choisir les engins de traction, afin de pouvoir régler la position des

éléments de télécommande. Ceux-ci, commandés par les frotteurs suivant le sens de marche, sont placés en fonction de la vitesse des engins et de la longueur des rames.

Si vous installez l’éclairage dans vos

wagons (intérieur ou fin de convoi), le deuxième frotteur doit être pris en compte, car il répètera l’ordre. Les frotteurs ne doivent pas stationner sur les éléments de télécommande.

Pour ce réseau, j’ai opté pour la locomotive à vapeur de la série 23 en métal, fabriquée de 1954 à 1972 et la petite électrique 3001 produite de 1953 à 1984. Ces modèles possèdent de véritables lampes à l’avant,

effet garanti dans les yeux des enfants à la sortie du tunnel.

Si vous installez l’éclairage dans vos

wagons (intérieur ou fin de convoi), le deuxième frotteur doit être pris en compte, car il répètera l’ordre. Les frotteurs ne doivent pas stationner sur les éléments de télécommande.

Pour ce réseau, j’ai opté pour la locomotive à vapeur de la série 23 en métal, fabriquée de 1954 à 1972 et la petite électrique 3001 produite de 1953 à 1984. Ces modèles possèdent de véritables lampes à l’avant,

effet garanti dans les yeux des enfants à la sortie du tunnel.

Photo 24 ; La série 23, dernière vapeur fabriquée pour la DB pour le trafic voyageur.

Photo 25 ; Trois couleurs pour la E 63, l’électrique idéal pour un petit réseau.

Photo 25 ; Trois couleurs pour la E 63, l’électrique idéal pour un petit réseau.

Photo 26 ; Le réseau peut accueillir vos plus belles pièces comme ma Crocodile, mais pas en automatique.

Photo 26 ; Le réseau peut accueillir vos plus belles pièces comme ma Crocodile, mais pas en automatique.

Débutez le câblage par les signaux avant de fixer définitivement la voie. Cela permet de modifier la position des coupures, des éléments de télécommande et de souder les fils alimentant les sections isolées. J’ai utilisé la gamme des sémaphores apparue en 1953 et produite jusqu’aux années 2000. Certes les moteurs ne sont pas discrets, mais elle est d’une robustesse à toute épreuve. Elle permet une commutation fiable voie et caténaire.

Doc 12 ; Le manuel Märklin, une aide précieuse sur le fonctionnement des signaux électromagnétiques.

Doc 12 ; Le manuel Märklin, une aide précieuse sur le fonctionnement des signaux électromagnétiques.

Photo 27 ; Un fil brun soudé de masse est préféré au socle d’origine raccordé au rail (à droite).

Photo 27 ; Un fil brun soudé de masse est préféré au socle d’origine raccordé au rail (à droite).

Photo 28 ; Eléments de télécommande raccordés de l’intérieur, simple carton pour isoler la voie.

Photo 28 ; Eléments de télécommande raccordés de l’intérieur, simple carton pour isoler la voie.

Photo 29 ; Les signaux automatiques sont « débrayables » grâce à deux commutateurs.

Photo 29 ; Les signaux automatiques sont « débrayables » grâce à deux commutateurs.

Photo 30 ; Les trains se croisent en gare Bavaroise de Lenggries. Sur les quais des personnages Märklin.

Photo 30 ; Les trains se croisent en gare Bavaroise de Lenggries. Sur les quais des personnages Märklin.

La route traversant le réseau de part en part, il faut deux PN. J’ai utilisé le modèle Märklin à barrière dans sa première version à croix de St André lumineuses fabriqué de 1948 à 1955. Le deuxième est un simple passage équipé de signalisation de type Suisse d’origine Fulgurex.

Photo 31 ; Un incontournable de Märklin, le PN à barrière automatique, ici dans sa version d’origine pavée.

Photo 31 ; Un incontournable de Märklin, le PN à barrière automatique, ici dans sa version d’origine pavée.

Photo 32 ; La route du PN non gardé est découpée dans du carton 3mm, décoré puis incrustée.

Photo 32 ; La route du PN non gardé est découpée dans du carton 3mm, décoré puis incrustée.

Photo 33 ; Il est équipé d’une sonnerie dans la maison de garde et croix de type Suisse clignotantes.

Photo 33 ; Il est équipé d’une sonnerie dans la maison de garde et croix de type Suisse clignotantes.

Malgré sa petite taille, j’ai choisi d’équiper le réseau de caténaires. Avant l’ère du numérique, c’était le seul moyen de commander deux trains indépendamment. Cela permet d’en régler la vitesse en fonction des

automatismes pour chaque rame. J’ai utilisé la caténaire Märklin avec les poteaux à croisillons réf 7008 fabriqués de 1952 à 1974. Il vous faut jongler entre les 3 longueurs d’éléments de caténaire. Les deux plus

court sont à utiliser pour les portions courbes en les cintrant (les puristes vont hurler). Des pylônes pour suspensions transversales et des potences latérales sont utilisés autour des quais.

Pour les raccordements

des aiguillages, je préfère couper et souder les éléments, plutôt que d’utiliser les systèmes coulissants de Märklin, c’est plus discret. Pour les zones isolées devant les signaux, j’utilise des éléments de

sectionnement également soudés. Pour l’installation, procédez par essai afin de positionner harmonieusement les poteaux. Evitez de les placer devant les signaux. Il est nécessaire de jongler avec les combinaisons

de longueurs. Démarrer par une zone d’aiguillages en extrémité de gare pour avancer autour du réseau. Pour certaines parties, pont, tunnel, PN, il faut adapter les longueurs en amont pour « tomber juste ».

Pour les raccordements

des aiguillages, je préfère couper et souder les éléments, plutôt que d’utiliser les systèmes coulissants de Märklin, c’est plus discret. Pour les zones isolées devant les signaux, j’utilise des éléments de

sectionnement également soudés. Pour l’installation, procédez par essai afin de positionner harmonieusement les poteaux. Evitez de les placer devant les signaux. Il est nécessaire de jongler avec les combinaisons

de longueurs. Démarrer par une zone d’aiguillages en extrémité de gare pour avancer autour du réseau. Pour certaines parties, pont, tunnel, PN, il faut adapter les longueurs en amont pour « tomber juste ».

Doc 13 ; La promotion de la caténaire dans le catalogue 1956

Photo 34 ; Débutez par une zone d’entrée en gare en cherchant le meilleur placement des poteaux à l’œil.

Photo 34 ; Débutez par une zone d’entrée en gare en cherchant le meilleur placement des poteaux à l’œil.

Photo 35 : Cintrez en mettant en forme la caténaire avant montage sur les portions courbes.

Photo 35 : Cintrez en mettant en forme la caténaire avant montage sur les portions courbes.

Photo 36 ; Les raccordements au niveau des aiguillages sont soudés.

Photo 36 ; Les raccordements au niveau des aiguillages sont soudés.

Une fois votre circuit électrifié, il vous faudra raccorder le deuxième transformateur alimentant la caténaire. La masse étant raccordée, procédez comme indiqué sur les photos pour éviter les branchements en opposition de phase. Je suis toujours épaté par la fiabilité de cette caténaire. Avec un peu de chance, vous pourrez observer des étincelles sur certaines zones.

Photo 37 ; Si la lampe s’allume entre les sorties traction des transformateurs réunis à la masse, ils sont branchés en opposition inverser les phases 220V et repérez les.

Photo 37 ; Si la lampe s’allume entre les sorties traction des transformateurs réunis à la masse, ils sont branchés en opposition inverser les phases 220V et repérez les.

Ce réseau se doit d’impressionner et d’être ludique. C’est pourquoi il est doté de certains accessoires de l’époque destiné à étonner. La grue Märklin fonctionnelle jouxte la gare de

marchandises avec son électroaimant au bout du crochet. J’ai utilisé la première version fabriquée de 1949 à 1954 possédant un projecteur sous la flèche et des détails supplémentaires. Plus rare est le poste

d’aiguillage équipé d’un sifflet réf 456 du même fabriquant. Il possède à l’intérieur un petit ventilateur électrique et un clapet commandé électro magnétiquement pour déclencher le sifflement. Du côté de chez

Faller, il y a aussi des accessoires fonctionnels. L’église possède sa cloche qu’il faut rythmer à l’aide d’un générateur d’impulsion.

La maison de garde-barrière réf 131 possède sa sonnerie deux tons actionnée

par les trains et associée au clignotement des feux. La rotation lente du moulin à eau réf 227 et la grue à eau Vollmer fonctionnelle complètent ce tableau. Ces accessoires sont pilotés à la demande à partir d’un

pupitre Märklin.

La maison de garde-barrière réf 131 possède sa sonnerie deux tons actionnée

par les trains et associée au clignotement des feux. La rotation lente du moulin à eau réf 227 et la grue à eau Vollmer fonctionnelle complètent ce tableau. Ces accessoires sont pilotés à la demande à partir d’un

pupitre Märklin.

Photo 38 ; Le sifflet installé dans le poste d’aiguillage, une véritable usine à gaz en 1949.

Photo 39 ; La cloche de l’église Faller donnera du timbre à la place du village.

Photo 39 ; La cloche de l’église Faller donnera du timbre à la place du village.

Photo 40 ; Le générateur d’impulsion Faller pour l’église et à la sonnerie du PN.

Photo 40 ; Le générateur d’impulsion Faller pour l’église et à la sonnerie du PN.

Photo 41 ; Le mariage pourra se célébrer en grande pompe.

Photo 41 ; Le mariage pourra se célébrer en grande pompe.

Photo 42 ; Le moulin Faller est situé entre la ruine et un champ de pommes de terre en cours de récolte.

Photo 42 ; Le moulin Faller est situé entre la ruine et un champ de pommes de terre en cours de récolte.

Photo 43 ; Et grâce au poste d’aiguillage vous « entendrez siffler le train ! »

Photo 43 ; Et grâce au poste d’aiguillage vous « entendrez siffler le train ! »

Une fois la caténaire posée, il est temps de fixer la voie définitivement. Pour cela utilisez les vis Märklin pour voie M. Celle-ci étant particulièrement bruyante et pour le confort des oreilles des commerçants accueillant votre réseau, j’ai équipé les rails de traverses d’insonorisation réf 7171.

Photo 44 ; Les traverses d’insonorisation sont placées sous la voie M qui est ensuite vissée.

Photo 44 ; Les traverses d’insonorisation sont placées sous la voie M qui est ensuite vissée.

Important pour créer l’ambiance nocturne, l’éclairage ne doit pas être négligé, surtout s’il est destiné à être exposé sur un marché de Noël brillant de mille feux. Les bâtiments Faller à mur en carton ne posent aucun problème de transparence. Ils sont tous équipés de socle d’éclairage simple à installer. Pour compléter l’éclairage de la gare, j’ai équipé le hall d’attente et les entrées de 4 micro lampes complémentaires. Idem pour l’abri de bus. Pour les rues j’ai utilisé l’ensemble d’éclairage Busch alimenté par fils aériens commercialisé au début des années 60. Il est nécessaire de fixer solidement les poteaux pour tendre la ligne aérienne fonctionnelle.

Photo 45 ; Le système Busch d’éclairage par ligne aérienne fonctionnelle nécessite une fixation solide.

Photo 45 ; Le système Busch d’éclairage par ligne aérienne fonctionnelle nécessite une fixation solide.

Photo 46 ; Les socles d’éclairage sont complétés par des ampoules grain de blé pour certains bâtiments.

Photo 46 ; Les socles d’éclairage sont complétés par des ampoules grain de blé pour certains bâtiments.

Photo 47 ; Les bâtiments en carton Faller ou Vaupe rendent l’éclairage aisé de par l’opacité des murs.

Photo 47 ; Les bâtiments en carton Faller ou Vaupe rendent l’éclairage aisé de par l’opacité des murs.

Pour moi, la décoration finale est le meilleur moment. Il est un temps où vous pouvez vous mettre dans la peau du créateur du monde. Les bâtiments prennent leurs places définitives. Les arbres sont plantés, ici en majorité des modèles FR (voir LR n°850). Profitez de l’occasion pour retoucher le flocage ou le reprendre par touches de peinture (la sciure de bois et l’enduit se laissent facilement colorer). Peignez ainsi également les chemins ou les zones boueuses. La route est patinée à l’aide de terre à décor couleur sable. C’est la touche finale au tableau.

Photo 48 ; L’heure de la décoration finale arrive, les arbres, buissons, barrières sont implantés.

Photo 48 ; L’heure de la décoration finale arrive, les arbres, buissons, barrières sont implantés.

Photo 49 ; Et voilà le travail, le réseau terminé est prêt à épater vos visiteurs avec ses animations.

Photo 49 ; Et voilà le travail, le réseau terminé est prêt à épater vos visiteurs avec ses animations.

Photo 50 ; Placez personnages, véhicules et accessoires d’époque dans l’esprit vintage.

Photo 50 ; Placez personnages, véhicules et accessoires d’époque dans l’esprit vintage.

A Trainsmania 2019, le réseau étonne encore les jeunes générations.

A Trainsmania 2019, le réseau étonne encore les jeunes générations.