Maquettes Ferroviaires

et Collections

la marque doyenne qui inventa le HO

la marque doyenne qui inventa le HO

En 1972, Märklin est à l’apogée de son assortiment d’échelles. Son catalogue va du Z (1/220ième) au I (1/32ième) en passant par le H0 et le 0e. C’est ce dernier

qui sera la victime de la rationalisation dès 1973.

Les années 1969-1972 sont d’une grande richesse pour la firme Märklin. Comme toute l’industrie du jouet, elle subit de profondes mutations dans une période faste où il faut fournir des jouets

en quantité aux baby-boomers. Les jeux vidéo n’ont pas encore fait leur apparition, les jouets restent traditionnels. C’est l’arrivée du plastique, qui pour une firme spécialisée dans le « jouet en

métal fin » est un virage difficile et tardif.  Après les

wagons de marchandises, ce sera la nouvelle voie K (Kunstoff = plastique) qui marque un tournant vers le modélisme. Mais il y a aussi les ponts en plastique et les toutes premières voitures

entièrement dans cette matière (cependant Märklin poursuivra la fabrication de celle-ci façon « tin plate et de la voie M jusque dans les années 2000). Mais le plus marquant reste la

diversification. Après les circuits de voitures électriques apparus en 1967 et qui se développent, c’est la période de la diversification des échelles de trains miniature qui suit la mode des

extrêmes. On y verra successivement apparaitre le retour du I (1/32ième écartement de 45mm) la surprenante et rapide apparition du 0e (1/43ième écartement de 16,5mm) et l’avènement

du Z (1/220ième écartement de 6,5mm) revendiquant le titre de plus petit train miniature au monde. C’est cette histoire que je vous détaille dans ce sixième chapitre de la longue saga de

Märklin .

Après les

wagons de marchandises, ce sera la nouvelle voie K (Kunstoff = plastique) qui marque un tournant vers le modélisme. Mais il y a aussi les ponts en plastique et les toutes premières voitures

entièrement dans cette matière (cependant Märklin poursuivra la fabrication de celle-ci façon « tin plate et de la voie M jusque dans les années 2000). Mais le plus marquant reste la

diversification. Après les circuits de voitures électriques apparus en 1967 et qui se développent, c’est la période de la diversification des échelles de trains miniature qui suit la mode des

extrêmes. On y verra successivement apparaitre le retour du I (1/32ième écartement de 45mm) la surprenante et rapide apparition du 0e (1/43ième écartement de 16,5mm) et l’avènement

du Z (1/220ième écartement de 6,5mm) revendiquant le titre de plus petit train miniature au monde. C’est cette histoire que je vous détaille dans ce sixième chapitre de la longue saga de

Märklin .

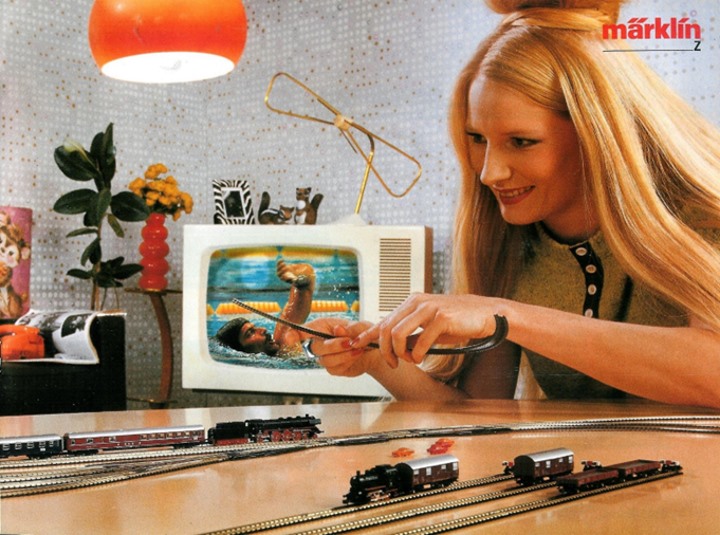

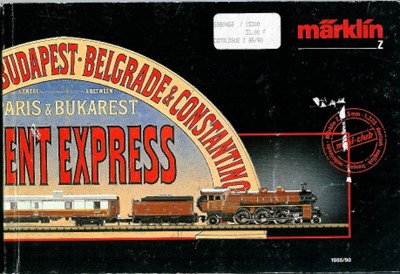

La couverture du catalogue 1978 illustre bien la diversification des échelles de Märklin entamé entre 1969 et 1972.

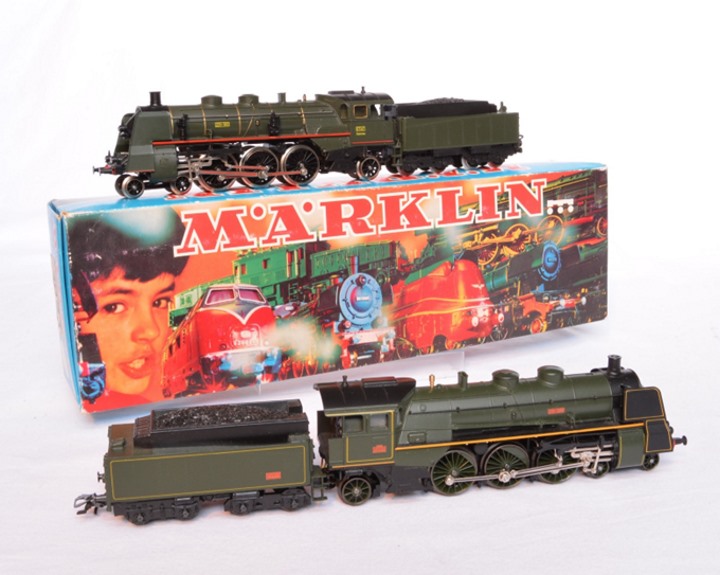

Les nouveautés à l’échelle H0 de la période 1969-1972 sont certes peu nombreuses ; Motrice 103, rame automotrice 515, vapeur BR 86 et Pacific 03 carénée et

Bavaroise BR 18, mais l’effort de Märklin sur cette période a porté sur les autres écartements ; I, H0e, Z ainsi que sur la modernisation des accessoires autour du matériel roulant ; voie K,

nouveaux poteaux de caténaire, système de pont, nouvelle gamme de signaux. C’est aussi pour Märklin une seconde période de reconversion vers l’utilisation de la matière plastque en

remplacement de son matériau traditionnel ; la tôle emboutie.

Les nouveautés à l’échelle H0 de la période 1969-1972 sont certes peu nombreuses ; Motrice 103, rame automotrice 515, vapeur BR 86 et Pacific 03 carénée et

Bavaroise BR 18, mais l’effort de Märklin sur cette période a porté sur les autres écartements ; I, H0e, Z ainsi que sur la modernisation des accessoires autour du matériel roulant ; voie K,

nouveaux poteaux de caténaire, système de pont, nouvelle gamme de signaux. C’est aussi pour Märklin une seconde période de reconversion vers l’utilisation de la matière plastque en

remplacement de son matériau traditionnel ; la tôle emboutie.

L’Allemagne est en pleine reconstruction, c’est un pays de modernité. Märklin reflète ce boum économique

L’Allemagne est en pleine reconstruction, c’est un pays de modernité. Märklin reflète ce boum économique

Les couvertures avant et arrière du catalogue 1969 opposent réalités et fictions miniature. Il y a bien sûr toujours les trains H0 qui se modernisent et évoluent vers plus de réalisme avec la voie K à

travers plastique. Le Märklin Métal continu à concurrencer le Meccano. Le Märklin Sprint poursuit son incursion dans le monde du slot car. La nouveauté reste l’apparition des gros trains,

trains à l’échelle I pour jouer à même le sol ou dans le jardin.

Les couvertures avant et arrière du catalogue 1969 opposent réalités et fictions miniature. Il y a bien sûr toujours les trains H0 qui se modernisent et évoluent vers plus de réalisme avec la voie K à

travers plastique. Le Märklin Métal continu à concurrencer le Meccano. Le Märklin Sprint poursuit son incursion dans le monde du slot car. La nouveauté reste l’apparition des gros trains,

trains à l’échelle I pour jouer à même le sol ou dans le jardin.

Avec le LGB et son gros train, capable d’envahir les salons comme de s’aventurer dans les jardins, Märklin constructeur historique se trouve piqué au vif et cherche à réagir. Son choix

, dans un premier temps, sera de reprendre l’écartement I de 45 mm mais pour reproduire les chemins de fer à voie normale au 1/32ième. En 1969, la nouvelle gamme I est directement une

réponse à LGB, basée sur le même concept : un train de grande taille, qui fonctionne à la perfection, fait pour jouer et pouvant être installé en extérieur. La gamme de départ comprend une

030 série 80 de la DB et un locotracteur Henschel. Les carrosseries sont en plastique sur châssis métal, comme Märklin sait le faire. On retrouve les cabines aménagées et les portes

ouvrantes. La voie est à deux files de rails, mais elle reste alimentée en courant alternatif avec le traditionnel système d’inversion de marche par surtension, comme pour l’échelle H0.

Ce choix est fait par Märklin pour éviter d’investir dans de nouvelles alimentations. Le rayon de courbure est serré pour du I à l’échelle nominale. Le parc des wagons comprend un tombereau

et un wagon à double benne basculante (priorité au jeu). Plus tard, en 1970, viendront une voiture des chemins de fer royaux Wurtembergeois à deux essieux et à plateforme ouverte, et un

wagon marchandises couvert décliné dans de nombreuses décorations. Les attelages automatiques sont de type « à mâchoire » sur un principe qui rappelle l’attelage Arnold Rapido en

N. Ainsi renaît en 1969 la gamme à l’échelle 1 de Märklin, qui sera durablement développée jusqu’à nos jours.

Elle restera cependant longtemps en sommeil, cantonnée aux premiers

modèles pour enfants, avant de prendre en 1978 un nouvel essor, avec la sortie de la vapeur 230 P8 de la DB. A partir de cette époque, ce ne sont plus les enfants qui sont la cible, mais bien

les modélistes. Progressivement, Märklin passera aussi du 2 rails alternatif au système 2 rails mais en courant continu. Fini l’inverseur à surtension pour l’échelle 1. On lui doit même un

modèle français célèbre, qui est la vapeur 241 A de la SNCF, un monstre à cette échelle.

Elle restera cependant longtemps en sommeil, cantonnée aux premiers

modèles pour enfants, avant de prendre en 1978 un nouvel essor, avec la sortie de la vapeur 230 P8 de la DB. A partir de cette époque, ce ne sont plus les enfants qui sont la cible, mais bien

les modélistes. Progressivement, Märklin passera aussi du 2 rails alternatif au système 2 rails mais en courant continu. Fini l’inverseur à surtension pour l’échelle 1. On lui doit même un

modèle français célèbre, qui est la vapeur 241 A de la SNCF, un monstre à cette échelle.

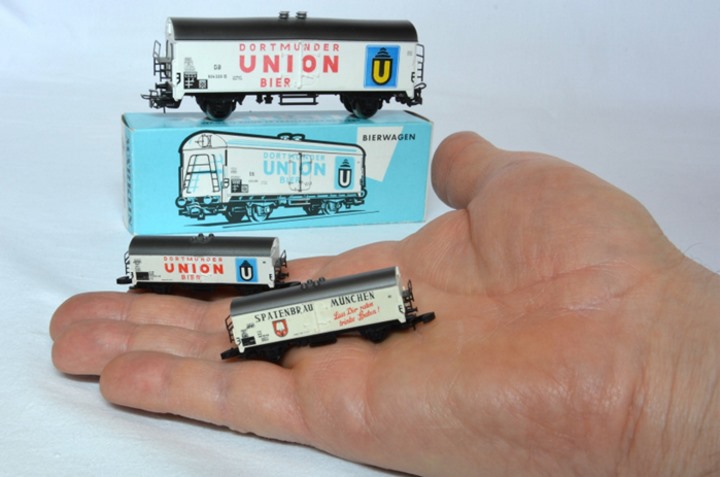

Trois échelles chez Märklin pour une 030T à vapeur, le I, le H0 et le Z

Le Märklin I avec son côté ludique fait son apparition dans Loco Revue de décembre 1969 (À droite). Le jeu avec des gros trains à destination des enfants est

l’évocation du Märklin Magazin de janvier 1969.

Le Märklin I avec son côté ludique fait son apparition dans Loco Revue de décembre 1969 (À droite). Le jeu avec des gros trains à destination des enfants est

l’évocation du Märklin Magazin de janvier 1969.

La filiation entre le LGB et le Märklin I des débuts est assez évidente sur le plan des colories. Pour capter la clientèle joueuse avec les « Gros » trains, Märklin

propose une version verte et noire de sa 030T BR80 à partir de 1971 avec les wagons Würtemburgeois en décoration rouge et crème. Même philosophie, mais du LGB à voie étroite, on en

vient aux gros trains à voie normale avec un objectif commun, jouer dans le salon ou dans le jardin.

La filiation entre le LGB et le Märklin I des débuts est assez évidente sur le plan des colories. Pour capter la clientèle joueuse avec les « Gros » trains, Märklin

propose une version verte et noire de sa 030T BR80 à partir de 1971 avec les wagons Würtemburgeois en décoration rouge et crème. Même philosophie, mais du LGB à voie étroite, on en

vient aux gros trains à voie normale avec un objectif commun, jouer dans le salon ou dans le jardin.

En 1967 à la DB, la P8 assure encore de nombreux trains de banlieue comme ici avec les voitures réf 4042-4043.

En 1967 à la DB, la P8 assure encore de nombreux trains de banlieue comme ici avec les voitures réf 4042-4043.

Dans le catalogue 1970, Märklin fait référence à son glorieux passé à l’échelle 0 ou I

Dans le catalogue 1970, Märklin fait référence à son glorieux passé à l’échelle 0 ou I

Le catalogue 1933 présente les mêmes modèles aux deux écartements. La Crocodile passe de 975 marks à 2600 pour l’échelle I. De quoi faire réfléchir, on comprend que le I n’était pas très

courant.

Le catalogue 1933 présente les mêmes modèles aux deux écartements. La Crocodile passe de 975 marks à 2600 pour l’échelle I. De quoi faire réfléchir, on comprend que le I n’était pas très

courant.

La locomotive tender 030 de la série 80 est le modèle phare des trains Märklin à l’échelle 1. Elle est très détaillée, dotée d’un embiellage métallique Heusigner complet, de porte ouvrante et

d’une cabine aménagée.

La locomotive tender 030 de la série 80 est le modèle phare des trains Märklin à l’échelle 1. Elle est très détaillée, dotée d’un embiellage métallique Heusigner complet, de porte ouvrante et

d’une cabine aménagée.

Le catalogue Märklin 1970 présente les trains à l’échelle I pour jouer en intérieur aussi bien qu’en extérieur. Un concept qui s’approche du LGB, mais pour de la voie normale.

Le catalogue Märklin 1970 présente les trains à l’échelle I pour jouer en intérieur aussi bien qu’en extérieur. Un concept qui s’approche du LGB, mais pour de la voie normale.

Le second engin moteur, plus simple de conception est le locotracteur diesel Henschel DHG 500C qui existe à l’échelle H0 depuis 1967, décliné en version électrique EA 800 en 1969.

Le second engin moteur, plus simple de conception est le locotracteur diesel Henschel DHG 500C qui existe à l’échelle H0 depuis 1967, décliné en version électrique EA 800 en 1969.

Les caractéristiques communes aux modèles de machine à l’échelle I sont:les cabines aménagées dotées de portes ouvrantes et les tampons à ressort. Notez l’attelage qui s’inspire de

l’attelage normalisé en N.

Les caractéristiques communes aux modèles de machine à l’échelle I sont:les cabines aménagées dotées de portes ouvrantes et les tampons à ressort. Notez l’attelage qui s’inspire de

l’attelage normalisé en N.

La mécanique est dans la tradition Märklin, un moteur à courant alternatif et un inverseur à surtension (ici équipé d’un dispositif électronique pour éviter les à-coups de

surtension). La démultiplication par engrenage droit est généreuse ce qui garantit un fonctionnement lent et souple. L’éclairage de chaque côté s’inverse (via l’inverseur à surtension) et les

ampoules sont dotées de conduit de lumière. Le châssis est en zamac, ce qui compte tenu de la taille, confère du poids au modèle.

La mécanique est dans la tradition Märklin, un moteur à courant alternatif et un inverseur à surtension (ici équipé d’un dispositif électronique pour éviter les à-coups de

surtension). La démultiplication par engrenage droit est généreuse ce qui garantit un fonctionnement lent et souple. L’éclairage de chaque côté s’inverse (via l’inverseur à surtension) et les

ampoules sont dotées de conduit de lumière. Le châssis est en zamac, ce qui compte tenu de la taille, confère du poids au modèle.

Même configuration pour le locotracteur DHG 500, d’une architecture très proche du modèle H0. Les caisses des machines sont en plastique moulé.

Même configuration pour le locotracteur DHG 500, d’une architecture très proche du modèle H0. Les caisses des machines sont en plastique moulé.

Les modèles Märklin I font parler d’eux. A gauche, présentation à Alfons Goppel premier ministre allemand de l’époque et Hans Schiller (ministre des finances) lors

de l’inauguration du salon de Nuremberg 1969. La nouveauté pèse son poids. A droite, un restaurant Porto Ricain baptisé « Choo-Choo-trains » est équipé de Märklin I pour servir les plats. Une

idée originale, mais pas idéale pour un diner en amoureux.

Les modèles Märklin I font parler d’eux. A gauche, présentation à Alfons Goppel premier ministre allemand de l’époque et Hans Schiller (ministre des finances) lors

de l’inauguration du salon de Nuremberg 1969. La nouveauté pèse son poids. A droite, un restaurant Porto Ricain baptisé « Choo-Choo-trains » est équipé de Märklin I pour servir les plats. Une

idée originale, mais pas idéale pour un diner en amoureux.

Les nouveautés du catalogue 1970, seconde année de production de l’échelle I ; voitures voyageurs à plateformes d’extrémité des chemins de fer royaux

Wurtembourgeois, wagons tombereaux simplifiés sans inscription en wagon à rancher.

Les nouveautés du catalogue 1970, seconde année de production de l’échelle I ; voitures voyageurs à plateformes d’extrémité des chemins de fer royaux

Wurtembourgeois, wagons tombereaux simplifiés sans inscription en wagon à rancher.

Les deux versions du tombereau livrable à partir de 1970 sans inscription en version simplifiée. La version verte avec inscription reproduit un modèle belge

immatriculé à la SNCB.

La très jolie version en décoration rouge et beige de la voiture à plateformes d’extrémité des chemins de fer royaux du Wurtemberg. Doté d’un aménagement

intérieur, de portes ouvrantes et d’un toit amovible, elle est faite pour le jeu.

La très jolie version en décoration rouge et beige de la voiture à plateformes d’extrémité des chemins de fer royaux du Wurtemberg. Doté d’un aménagement

intérieur, de portes ouvrantes et d’un toit amovible, elle est faite pour le jeu.

Comme nouveauté 1972, il y a un beau wagon couvert type Gls, ici dans sa décoration brune pour le transport de bananes. Il est aussi livrable en blanc pour le transport de bière Union et

en vert destiné à accueillir de la bière Staufenbräu. Le toit est patiné à l’aérographe.

Comme nouveauté 1972, il y a un beau wagon couvert type Gls, ici dans sa décoration brune pour le transport de bananes. Il est aussi livrable en blanc pour le transport de bière Union et

en vert destiné à accueillir de la bière Staufenbräu. Le toit est patiné à l’aérographe.

La gamme Märklin à l’échelle I restera figée jusqu’à l’apparition de la locomotive P8 en 1978 et des voitures à portières latérales. A partir de là, ce train s’adressera aux modélistes et ne sera plus

un beau jouet destiné en priorité aux enfants.

La gamme Märklin à l’échelle I restera figée jusqu’à l’apparition de la locomotive P8 en 1978 et des voitures à portières latérales. A partir de là, ce train s’adressera aux modélistes et ne sera plus

un beau jouet destiné en priorité aux enfants.

Les trains de jardin ont tout d’abord été une affaire de spécialistes de haute technicité. Avec les trains LGB et Märklin I, tout change, le grand public à possibilité de créer son train de jardin à

partir des années 70. Mais si l’on remonte le temps, un des premiers à se lancer dans l’aventure de la construction d’un réseau complet et réaliste en France est Monsieur G. Munier habitant

Oullins, non loin de Lyon. Après avoir réalisé dès 1926 une rame de six voitures de la CIWL façon teck à l’échelle du 1/27ième, en 1930, il entame l’étude d’une locomotive à vapeur vive de

type Pacific 231 G du PLM. Celle-ci est terminée en 1948 et fonctionne à merveille, chauffée grâce à un brûleur au fuel. C’est alors que la construction d’un grand réseau (31m x 16m) est

entamée à l’écartement de voie de 53 mm soit l’échelle nominale du II. De nombreux ouvrages d’art et viaducs sont construits en béton armé. Le réseau s’insère dans un décor naturel fait

d’arbustes, de thym et de buis, ce qui est une grande nouveauté. Par la suite Monsieur Munier entame la fabrication d’une BB 63000 électrique fonctionnant sur accus, puis d’un véritable

engin à traction diesel électrique, une CC 64000. Elle est dotée d’un petit moteur à essence de 5cm3 couplé à une génératrice 12V, 72W. L’ensemble, décrit dans Loco Revue de décembre

1965, sera ensuite radiocommandé à 7 canaux. Un modèle de complexité.

Les trains de jardin ont tout d’abord été une affaire de spécialistes de haute technicité. Avec les trains LGB et Märklin I, tout change, le grand public à possibilité de créer son train de jardin à

partir des années 70. Mais si l’on remonte le temps, un des premiers à se lancer dans l’aventure de la construction d’un réseau complet et réaliste en France est Monsieur G. Munier habitant

Oullins, non loin de Lyon. Après avoir réalisé dès 1926 une rame de six voitures de la CIWL façon teck à l’échelle du 1/27ième, en 1930, il entame l’étude d’une locomotive à vapeur vive de

type Pacific 231 G du PLM. Celle-ci est terminée en 1948 et fonctionne à merveille, chauffée grâce à un brûleur au fuel. C’est alors que la construction d’un grand réseau (31m x 16m) est

entamée à l’écartement de voie de 53 mm soit l’échelle nominale du II. De nombreux ouvrages d’art et viaducs sont construits en béton armé. Le réseau s’insère dans un décor naturel fait

d’arbustes, de thym et de buis, ce qui est une grande nouveauté. Par la suite Monsieur Munier entame la fabrication d’une BB 63000 électrique fonctionnant sur accus, puis d’un véritable

engin à traction diesel électrique, une CC 64000. Elle est dotée d’un petit moteur à essence de 5cm3 couplé à une génératrice 12V, 72W. L’ensemble, décrit dans Loco Revue de décembre

1965, sera ensuite radiocommandé à 7 canaux. Un modèle de complexité.

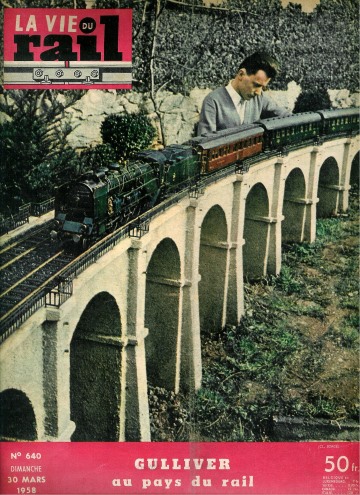

Le magnifique réseau de jardin présenté dans la Vie du Rail, dont celui de Mr Munier en mars 1958.

Une autre réalisation remarquable dans le domaine des trains de jardin à vapeur vive sera celle de Louis Garde dans le jardin de sa maison d’Albi. Passionné de mécanique, il entreprend la

construction au 1/20ième d’une locomotive de type 241B. Cette locomotive n’a jamais existé en réalité à la SNCF. C’était un projet sans suite de modernisation des 241A prévu par André

Chapelon. La construction du modèle réduit débute en 1946, elle est se termine en 1955. Les essais sur banc sont concluants ; cette fois, la machine est chauffée à l’anthracite. Elle se

caractérise par sa livrée « façon métal » qui restera vierge de toute peinture, ce qui accentue son aspect moderne. Après la locomotive reste à construire le réseau. Une ceinture de voie unique

est établie autour du pavillon. Surélevé de 60cm pour une meilleure accessibilité, le trajet est ponctué de multiples ponts et tunnel. Sur la base de son réseau, Louis Gardes va lancer avec

Loco Revue un véritable mouvement pour la vapeur vive et l’échelle du 1/20ième. A partir de février 1969, il publie dans Loco Revue une étude en six épisodes pour décrire la construction

d’une 141R à vapeur vive. L’objectif est de faciliter la tâche aux amateurs pour construire un modèle qui jusque-là

restait l’apanage de quelques rares initiés. Et Monsieur Gardes n’était pas avare de conseils : il invite chez lui les deux premiers amateurs. Et c’est ainsi que le dépôt de Mr Gardes est

photographié garni de 4 magnifiques machines fonctionnelles en couverture du N° 331 de Loco Revue (septembre 1972). L’aventure ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Nul doute, le

mouvement des vaporistes Français à l’échelle du 1/20ième est bien parti d’Albi.

restait l’apanage de quelques rares initiés. Et Monsieur Gardes n’était pas avare de conseils : il invite chez lui les deux premiers amateurs. Et c’est ainsi que le dépôt de Mr Gardes est

photographié garni de 4 magnifiques machines fonctionnelles en couverture du N° 331 de Loco Revue (septembre 1972). L’aventure ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Nul doute, le

mouvement des vaporistes Français à l’échelle du 1/20ième est bien parti d’Albi.

La photo qui m’a fait rêver à l’âge de 7 ans : le merveilleux réseau de Louis Garde illustré dans la Vie du Rail de juillet 1966.

Le réseau de Louis Garde fait la une des revues de trains miniatures. A partir de février 1969, il décrit dans Loco Revue la construction d’une 141R à vapeur vive

au 1/20ième. Les amateurs suivent et il y aura de quoi remplir le dépôt d’Albi pour la photo historique de droite en 1972.

Le réseau de Louis Garde fait la une des revues de trains miniatures. A partir de février 1969, il décrit dans Loco Revue la construction d’une 141R à vapeur vive

au 1/20ième. Les amateurs suivent et il y aura de quoi remplir le dépôt d’Albi pour la photo historique de droite en 1972.

Petite révolution en 1969 avec l’apparition de la voie K (Kunstoff ou plastique). Fini le ballast en tôle difficile à intégrer dans le décor pour les Märklinistes. On a ici affaire à une voie à traverse

plastique tout à fait classique à mettre en œuvre, à l’image des produits actuels, mais avec un profilé capable d’accueillir vos matériels anciens. Les deux rails sont isolés et les plots larges,

ce qui limite l’usure des frotteurs (mais les rend très visibles). La version d’origine comporte un rail en acier creux. A partir de 1981, le profilé en maillechort plein est adopté, il est préférable

d’opter pour ce dernier. Gros avantage, la gamme est toujours au catalogue actuel et a fait l’objet d’importants développements. En 1979 apparait un rail flexible de 90 cm, en 1981 des

aiguillages à grand rayon très élégants (angle de déviation de 14°) et une TJD. Cette voie est donc un très bon compromis entre collection et réalisme. Après avoir utilisé la voie modèle

Märklin pour mon réseau en 1992, je l’ai entièrement reconverti en voie K en 2008 sur ballast Merkur, et je ne le regrette pas.

Petite révolution en 1969 avec l’apparition de la voie K (Kunstoff ou plastique). Fini le ballast en tôle difficile à intégrer dans le décor pour les Märklinistes. On a ici affaire à une voie à traverse

plastique tout à fait classique à mettre en œuvre, à l’image des produits actuels, mais avec un profilé capable d’accueillir vos matériels anciens. Les deux rails sont isolés et les plots larges,

ce qui limite l’usure des frotteurs (mais les rend très visibles). La version d’origine comporte un rail en acier creux. A partir de 1981, le profilé en maillechort plein est adopté, il est préférable

d’opter pour ce dernier. Gros avantage, la gamme est toujours au catalogue actuel et a fait l’objet d’importants développements. En 1979 apparait un rail flexible de 90 cm, en 1981 des

aiguillages à grand rayon très élégants (angle de déviation de 14°) et une TJD. Cette voie est donc un très bon compromis entre collection et réalisme. Après avoir utilisé la voie modèle

Märklin pour mon réseau en 1992, je l’ai entièrement reconverti en voie K en 2008 sur ballast Merkur, et je ne le regrette pas.

Publicité dans la revue Modélisme et Maquettes numéro 20 de janvier-mars 1960 présente la voie « Perfect Pullman 60 » qui propose une chaîne de plots montés sur

un travelage plastique. C’est avec 10 ans d’avance, ce que Märklin proposera. Pour la version flexible il faudra encore attendre 1979.

La voie K de la série 2100 des débuts a un profilé acier roulé, la série 2200, commercialisée à partir de 1981, possède des rails en maillechort plein bien meilleurs

conducteurs.

La voie K de la série 2100 des débuts a un profilé acier roulé, la série 2200, commercialisée à partir de 1981, possède des rails en maillechort plein bien meilleurs

conducteurs.

La voie K vu de dessus et de dessous comparé à la voie M.

La voie K vu de dessus et de dessous comparé à la voie M.

Bien entendu, Märklin prévoit un élément de transition de 18cm qui permet de compenser la différence de hauteur.

Bien entendu, Märklin prévoit un élément de transition de 18cm qui permet de compenser la différence de hauteur.

Le catalogue 1970 comprend déjà des nouveautés pour la voie K comme l’aiguillage triple et les éléments courbes à grands rayons.

Le catalogue 1970 comprend déjà des nouveautés pour la voie K comme l’aiguillage triple et les éléments courbes à grands rayons.

<

Le catalogue 1978 montre clairement le choix toujours possible (jusqu’en 2000) entre les voies K et M. Le dessin montre les 6 liaisons entre chaque élément de

voie K, les 2 éclisses, les deux languettes conductrices et les deux accouplements à rotule en plastique.

<

Le catalogue 1978 montre clairement le choix toujours possible (jusqu’en 2000) entre les voies K et M. Le dessin montre les 6 liaisons entre chaque élément de

voie K, les 2 éclisses, les deux languettes conductrices et les deux accouplements à rotule en plastique.

Les nouveaux aiguillages à moteur extra plat sont dotés de lanternes lumineuses mobiles comme ceux de la voie M mais de taille plus réduite.

Les nouveaux aiguillages à moteur extra plat sont dotés de lanternes lumineuses mobiles comme ceux de la voie M mais de taille plus réduite.

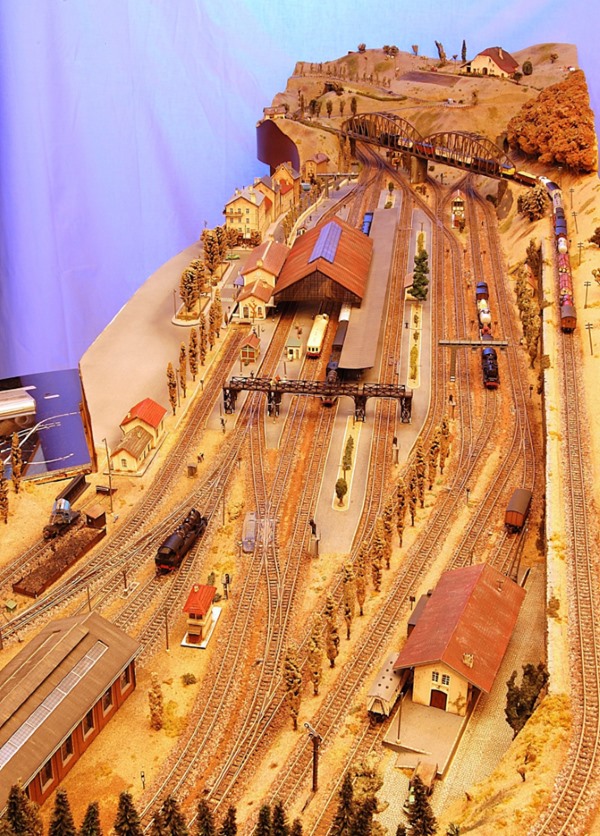

Construit initialement en voie Modèle Märklin (Voir description dans Loco Revue 706), reconversion de mon réseau AL en voie K au début des années 2010. Il faut vivre avec le progrès.

Construit initialement en voie Modèle Märklin (Voir description dans Loco Revue 706), reconversion de mon réseau AL en voie K au début des années 2010. Il faut vivre avec le progrès.

Le réseau en voie K du catalogue 1969 est présenté dans Märklin Magazin. L’un des tous premiers avec ce nouveau matériel.

Le réseau en voie K du catalogue 1969 est présenté dans Märklin Magazin. L’un des tous premiers avec ce nouveau matériel.

Dans le catalogue 1970 figure le plan du réseau en voie K. A noter que des aiguillages courbes sont sur ce plan alors qu’ils ne figurent pas encore au catalogue 1969. Ils ne seront

commercialisés que l’année suivante.

Dans le catalogue 1970 figure le plan du réseau en voie K. A noter que des aiguillages courbes sont sur ce plan alors qu’ils ne figurent pas encore au catalogue 1969. Ils ne seront

commercialisés que l’année suivante.

Märklin avait sorti son système de caténaire doté de mâts en plastique (ref 7009) et de caténaire en métal souple estampé en 1952. Il était conçu pour être solidaire de la voie M, sans aucune fixation externe, il n’est pas nécessaire d’en visser les socles. Avec la voie K, l’accrochage des poteaux de caténaire autour du ballast des anciens poteaux ne fonctionne plus. Fidèle à un moyen de fixation autonome, Märklin invente un système de glissière entre les traverses avec les poteaux réf 7509 à partir de 1969. Comme le pas de distance entre chaque poteau est dépendant de la position des traverses, un astucieux système de glissière permet l’ajustement fin ente celles-ci. On en profite pour moderniser le type de poteaux (version d’après-guerre de la DB). Les pylônes destinés aux suspension transversales sont aussi modernisés et affinés. La ligne aérienne en tôle matricée reste identique à la version initiale de 1952. Les anciens poteaux pour la voie M subsistent aux catalogues jusqu’en 1974. Une version du nouveau poteau dotée d’un socle spécifique surélevé pour la voie M est livrable à partir de cette date, toujours sous la référence initiale, 7009.

Pour la voie K, Märklin invente un système de glissière entre les traverses (à gauche). On en profite pour moderniser le type de poteaux avec une reproduction de la

version d’après-guerre de la DB à treillis perpendiculaires. Les pylônes destinés aux suspension transversales sont aussi modernisés et affinés. A partir de 1974, les nouveaux poteaux seront

disponibles avec des socles surélevés destinés à la voie M (au centre). A droite, les anciens poteaux pour voie M fabriqués de 1952 à 1974.

Pour la voie K, Märklin invente un système de glissière entre les traverses (à gauche). On en profite pour moderniser le type de poteaux avec une reproduction de la

version d’après-guerre de la DB à treillis perpendiculaires. Les pylônes destinés aux suspension transversales sont aussi modernisés et affinés. A partir de 1974, les nouveaux poteaux seront

disponibles avec des socles surélevés destinés à la voie M (au centre). A droite, les anciens poteaux pour voie M fabriqués de 1952 à 1974.

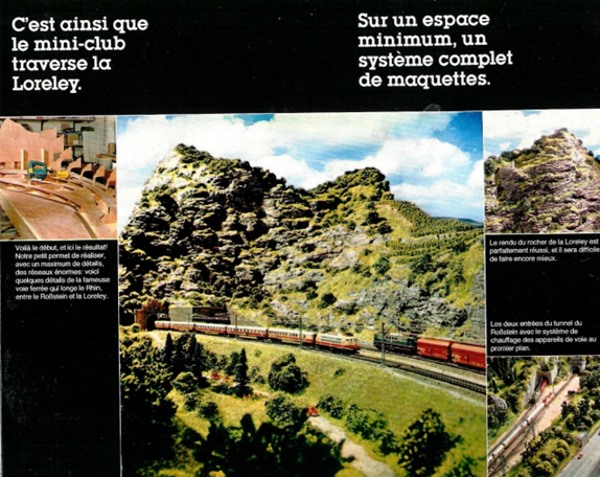

La ligne aérienne pour la voie K est mise en valeur dans le catalogue 1972 avec ce large triage.

La ligne aérienne pour la voie K est mise en valeur dans le catalogue 1972 avec ce large triage.

Grâce à la voie K, les beaux modèles peuvent maintenant circuler sur de beaux réseaux fidèles comme ceux réalisés par Bern Schmid modéliste allemand célèbre.

Ici les nouveaux poteaux Märklin réf 7509 sont dotés de fils de caténaire Sommerfeld pour un meilleur réalisme.

Grâce à la voie K, les beaux modèles peuvent maintenant circuler sur de beaux réseaux fidèles comme ceux réalisés par Bern Schmid modéliste allemand célèbre.

Ici les nouveaux poteaux Märklin réf 7509 sont dotés de fils de caténaire Sommerfeld pour un meilleur réalisme.

Panachage des coffrets en voie M et K dans le catalogue 1969 à gauche. Le coffret de départ comprenant la vapeur réf 3000 est livrable en deux versions, voie K

ou M illustré dans le catalogue 1970 à droite.

Panachage des coffrets en voie M et K dans le catalogue 1969 à gauche. Le coffret de départ comprenant la vapeur réf 3000 est livrable en deux versions, voie K

ou M illustré dans le catalogue 1970 à droite.

Le coffret de luxe doté d’aiguillage et comprenant la Pacific 01 est lui proposé en voie K, alors que celui doté de la locomotive diesel V200 reste lui équipé de voie M.

Le coffret de luxe doté d’aiguillage et comprenant la Pacific 01 est lui proposé en voie K, alors que celui doté de la locomotive diesel V200 reste lui équipé de voie M.

Retour à 100% de coffret en voie M à partir du catalogue 1973.

Retour à 100% de coffret en voie M à partir du catalogue 1973.

Le système SET avec les coffrets évolutifs et le toporama proposé à partir de 1974 sera le prétexte au retour à la voie M pour les coffrets de départ.

Le système SET avec les coffrets évolutifs et le toporama proposé à partir de 1974 sera le prétexte au retour à la voie M pour les coffrets de départ.

Malgré l’arrivé de la voie K, le catalogue 1970 met en vedette ce dépôt électrique en pleine page réalisé dans la bonne vieille voie M (à gauche). Le beau réseau en

voie M du catalogue 1964 est à nouveau illustré en pleine page avec cette ambiance particulière dans le catalogue 1970 (à droite)

Malgré l’arrivé de la voie K, le catalogue 1970 met en vedette ce dépôt électrique en pleine page réalisé dans la bonne vieille voie M (à gauche). Le beau réseau en

voie M du catalogue 1964 est à nouveau illustré en pleine page avec cette ambiance particulière dans le catalogue 1970 (à droite)

Les deux grandes marques allemandes de trains miniature se lance simultanément dans les circuits d’autos miniatures en 1967 à la foire de Nuremberg. Pour Märklin, le domaine n’est pas

une véritable nouveauté. En 1934, à la grande époque des trains à l’échelle 0 et I, la firme lance son circuit automobile électrique fonctionnant sous 20 volt alternatif. Les pistes sont constituées

de tronçons qui s’emboitent avec en partie centrale deux conducteurs électriques de profil haut et isolés. Les voitures sont de type Alfa Roméo en métal livrable en deux couleurs, rouge et

blanc. Pour le guidage, un ingénieux système de tambours rotatif vient enserrer les conducteurs à l’avant et à l’arrière.

. A l’avant, deux frotteurs amènent le courant. Ce système, une fois la voiture en place, permet une tenue de route fantastique. Il y a deux phares dotés d’ampoules électriques à l’avant pour les

courses de nuit. La piste est à voie unique, mais deux rayons de courbure permettent de la doubler et ainsi de pourvoir organiser des courses. Un système de pont et de compte tour complète

l’ensemble. Cette autoroute Märklin ne restera que trois ans au catalogue et disparait en 1938.

. A l’avant, deux frotteurs amènent le courant. Ce système, une fois la voiture en place, permet une tenue de route fantastique. Il y a deux phares dotés d’ampoules électriques à l’avant pour les

courses de nuit. La piste est à voie unique, mais deux rayons de courbure permettent de la doubler et ainsi de pourvoir organiser des courses. Un système de pont et de compte tour complète

l’ensemble. Cette autoroute Märklin ne restera que trois ans au catalogue et disparait en 1938.

Le catalogue Märklin 1937 à la page des « autoroutes électrique », première intrusion de la marque dans le domaine du slot car.

Les voitures de type Alfa Roméo sont en métal, équipées d’un moteur 20 V alternatif. Des ampoules électriques éclairent les phares. Les pilotes sont en caoutchouc.

Les voitures de type Alfa Roméo sont en métal, équipées d’un moteur 20 V alternatif. Des ampoules électriques éclairent les phares. Les pilotes sont en caoutchouc.

Le système d’accrochage et de prise de courant sur les conducteurs centraux est très particulier. Il permet de coller à la route.

Dans les années 60, la concurrence dans le domaine des autos de course électrique est rude avec des firmes qui en ont fait leur spécialité comme Scalextric et Circuit 24. L’échelle adoptée

majoritairement est le 1/32 ième.

Dans les années 60, la concurrence dans le domaine des autos de course électrique est rude avec des firmes qui en ont fait leur spécialité comme Scalextric et Circuit 24. L’échelle adoptée

majoritairement est le 1/32 ième.

L’auteur de ce site est lui-même un fan des Scalextric, le principal concurrent du Märklin Sprint avec Carrera en Allemagne.

L’auteur de ce site est lui-même un fan des Scalextric, le principal concurrent du Märklin Sprint avec Carrera en Allemagne.

La particularité de Scalextric est de proposer de nombreux accessoires pour le décor autour des pistes. Notez les pistes de déviation qui permettent aux voitures

d’entrée dans les stands.

La particularité de Scalextric est de proposer de nombreux accessoires pour le décor autour des pistes. Notez les pistes de déviation qui permettent aux voitures

d’entrée dans les stands.

Tout comme Märklin, Scalextric propose des voitures éclairées. Mais aussi des lampadaires de piste et de stand. L’ambiance d’une course de slot car la nuit,

façon 24h du Mans et quelque chose d’incroyable à vivre en miniature.

Tout comme Märklin, Scalextric propose des voitures éclairées. Mais aussi des lampadaires de piste et de stand. L’ambiance d’une course de slot car la nuit,

façon 24h du Mans et quelque chose d’incroyable à vivre en miniature.

Pour bien affirmer la filiation avec la célèbre course, Scalextric propose des pistes de départ style le Mans.

Pour bien affirmer la filiation avec la célèbre course, Scalextric propose des pistes de départ style le Mans.

Des modèles reproduisant des vedettes des années 50, Aston-Martin, Vanwall, Cooper, Lister-Jaguar, Mercedes et bien entendu Ferrari.

Des modèles reproduisant des vedettes des années 50, Aston-Martin, Vanwall, Cooper, Lister-Jaguar, Mercedes et bien entendu Ferrari.

La compétition comme liev motiv autour des circuits électriques. Le jeu permet de s’incarner en champion automobile. Mais chez Märklin, pas de décor. C’est

fonctionnel, mais plus austère.

La compétition comme liev motiv autour des circuits électriques. Le jeu permet de s’incarner en champion automobile. Mais chez Märklin, pas de décor. C’est

fonctionnel, mais plus austère.

La gamme 1971 des voitures électriques du début des années 70, essentiellement des modèles allemands. La chaparral 2 E de la série américaine Canam et

son gigantesque aileron est une exception. Les GT sont représentés par deux icones de cette époque, la Porsche 911 et la Jaguar type E.

La gamme 1971 des voitures électriques du début des années 70, essentiellement des modèles allemands. La chaparral 2 E de la série américaine Canam et

son gigantesque aileron est une exception. Les GT sont représentés par deux icones de cette époque, la Porsche 911 et la Jaguar type E.

Märklin reproduit tout de même quelques voitures des années 50 comme cette Ferrari rivale des flèches d’argents de Mercedes.

Märklin reproduit tout de même quelques voitures des années 50 comme cette Ferrari rivale des flèches d’argents de Mercedes.

La Chaparral 2 E et son aileron, difficile à trouver intact de nos jours, après des courses infernales.

La Chaparral 2 E et son aileron, difficile à trouver intact de nos jours, après des courses infernales.

Les éléments de piste, bien que rigides, permettent malgré tout de laisser libre court à son imagination.

Les éléments de piste, bien que rigides, permettent malgré tout de laisser libre court à son imagination.

Le modèle phare de Märklin Sprint, la Porsche Carrera 6 de 1966. Pourtant à cette époque ce sont les monstrueuses Porsche 917de 5 l de cylindré qui sévissent

sur les circuits et pas ce petit prototype de 2l.

Le modèle phare de Märklin Sprint, la Porsche Carrera 6 de 1966. Pourtant à cette époque ce sont les monstrueuses Porsche 917de 5 l de cylindré qui sévissent

sur les circuits et pas ce petit prototype de 2l.

Les voitures Sprint sont sophistiquées avec une direction fonctionnelle et des patins en aciers alors que les autres fabricants utilisent des tresses qui s’usent

rapidement.

Les voitures Sprint sont sophistiquées avec une direction fonctionnelle et des patins en aciers alors que les autres fabricants utilisent des tresses qui s’usent

rapidement.

Märklin envisage un système de télécommande. Ce projet est évoqué dans le catalogue 1970, mais il ne sera jamais commercialisé.

Märklin envisage un système de télécommande. Ce projet est évoqué dans le catalogue 1970, mais il ne sera jamais commercialisé.

Sans doute que les efforts d’investissements nécessaires pour sortir à la fois la gamme à l’échelle I et la nouvelle voie K en sont la raison, mais les nouveautés en matière de matériel roulant

H0 seront très pauvres en 1969. Seul deux nouvelles références côté matériel roulant. Après le diesel industriel Heinschel DHG 500 sorti en 1966, Märklin en extrapole la version EA 800 qui

est mue électriquement avec des batteries rechargeables sur les caténaires de la DB. La livrée est passée du bleu au rouge. Le pantographe unijambiste est emprunté à la BB SNCF

Capitole.

Sans doute que les efforts d’investissements nécessaires pour sortir à la fois la gamme à l’échelle I et la nouvelle voie K en sont la raison, mais les nouveautés en matière de matériel roulant

H0 seront très pauvres en 1969. Seul deux nouvelles références côté matériel roulant. Après le diesel industriel Heinschel DHG 500 sorti en 1966, Märklin en extrapole la version EA 800 qui

est mue électriquement avec des batteries rechargeables sur les caténaires de la DB. La livrée est passée du bleu au rouge. Le pantographe unijambiste est emprunté à la BB SNCF

Capitole.

Le catalogue 1969 est pauvre en nouveautés. Seul la motrice EA 800 est une semi-nouveauté. A noter en tête des pages du catalogue, Märklin donne la parole aux

modélistes qui expliquent en une phrase pourquoi ils sont des adeptes de la marque.

Basés sur la carrosserie du locotracteur industriel Heinschel DHG 500, elle hérite du pantographe unijambiste de la BB Capitole SNCF et la caisse passe du bleu

ou rouge.

Basés sur la carrosserie du locotracteur industriel Heinschel DHG 500, elle hérite du pantographe unijambiste de la BB Capitole SNCF et la caisse passe du bleu

ou rouge.

Le locotracteur EA 800 manœuvre en gare. Particularité, il fonctionne sur batterie électrique rechargeable sur la caténaire DB grâce au pantographe.

Le locotracteur EA 800 manœuvre en gare. Particularité, il fonctionne sur batterie électrique rechargeable sur la caténaire DB grâce au pantographe.

Le locotracteur EA 800 dispose d’une illustration spécifique sur sa boite.

Le locotracteur EA 800 dispose d’une illustration spécifique sur sa boite.

A noter une régression de la locomotive vapeur BR 23. L’ancienne référence 3005 est proposée sous une forme simplifiée avec un embiellage réduit à sa plus simple expression en prenant

une nouvelle référence 3097. Elle dispose également d’une transmission simplifiée avec l’entrainement uniquement sur un seul essieu (les deux autres étant entrainés par les bielles).

Ce modèle aura une très brève existence sur 2 catalogues, celui de 1971 annonçant la reprise du modèle 3005. La seule évolution étant la disparition des rambardes frontales devant les

phares, le moule ayant dû être modifié dans l’intermède. Ce modèle réapparaitra sous la sous-marque Primex à la fois sous sa forme simplifiée entre 1973 et 1977 et sous une forme à

embiellage complet pour une renaissance en 1985 comme série spéciale.

Existence éphémère au catalogues Märklin 1969 et 1970 de la vapeur 131 BR23 en version à embiellage simplifié sous la nouvelle référence 3097. Elle poursuivra

ensuite sa carrière sous la sous-marque Primex jusqu’en 1977 et le catalogue 1971 affichera la reprise de l’ancienne référence 3005 datant de 1954 pour 2 années encore sous sa forme

à embiellage complet.

Existence éphémère au catalogues Märklin 1969 et 1970 de la vapeur 131 BR23 en version à embiellage simplifié sous la nouvelle référence 3097. Elle poursuivra

ensuite sa carrière sous la sous-marque Primex jusqu’en 1977 et le catalogue 1971 affichera la reprise de l’ancienne référence 3005 datant de 1954 pour 2 années encore sous sa forme

à embiellage complet.

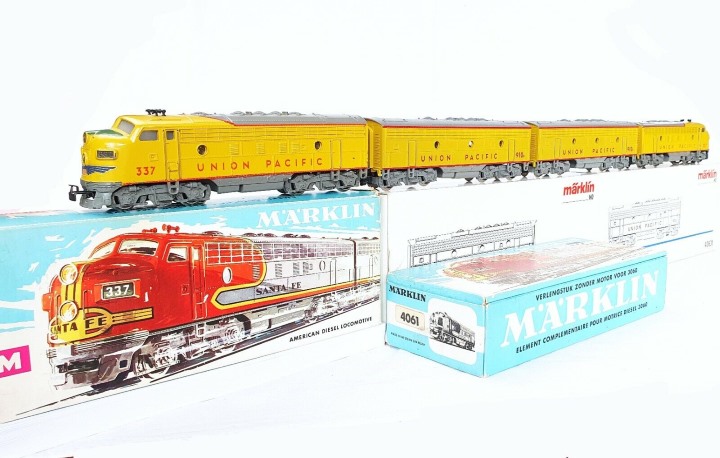

Autre nouveauté qui va séduire les collectionneurs, la version Union Pacific du fameux diesel américain F7. Doté de son dummy sans moteur, ces modèles auront une durée de vie limitée

puisqu’ils disparaissent en 1972. Cette existance réduite à 3 ans va faire rapidement monter sa cote. Pour attiser encore la demande, Märklin sortira le B-Unit (unité sans cabine) qui sera

commercialisé de 1996 à 1999. Cette icone de la fameuse compagnie qui dessert la Californie reste un modèle phare de Mäklin, ceci a fait monter sa côte très haut. L’expérience sera renouvelée

dans les années 2000 avec un coffret comprenant une unité A, deux unités B et un fourgon caboose aux couleurs de l’Union Pacific. La décoration et les détails sont plus fouillés avec des

rambardes ajoutées sur la face avant.

Le diesel F7 aux couleurs de l’Union Pacific Railroad commercialisé de 1969 à 1972 est devenu un modèle recherché. En 1996 Märklin commercialise en

complément les unités B sans cabine en complément.

Le diesel F7 aux couleurs de l’Union Pacific Railroad commercialisé de 1969 à 1972 est devenu un modèle recherché. En 1996 Märklin commercialise en

complément les unités B sans cabine en complément.

L’illustration sur les emballages ne reproduit pas la décoration Union Pacific, mais la version Santa-Fé.

L’illustration sur les emballages ne reproduit pas la décoration Union Pacific, mais la version Santa-Fé.

Illustré dans le catalogue 1970 les deux versions des diesels F7 devant des décors US. Celui concernant la version Union Pacific évoque le grand canyon et la

côte Ouest des USA.

Illustré dans le catalogue 1970 les deux versions des diesels F7 devant des décors US. Celui concernant la version Union Pacific évoque le grand canyon et la

côte Ouest des USA.

La version Union Pacific prend le numéro 337 pour rester cohérent avec le bord number lumineux gravé depuis les précédentes versions, Santa Fé ou New-Haven.

La version Union Pacific prend le numéro 337 pour rester cohérent avec le bord number lumineux gravé depuis les précédentes versions, Santa Fé ou New-Haven.

Dans les années 2010 Märklin ressort un coffret de F7 aux couleurs de l’Union Pacific comprenant une unité A et deux unités B plus un wagon d’accompagnement.

Dans les années 2010 Märklin ressort un coffret de F7 aux couleurs de l’Union Pacific comprenant une unité A et deux unités B plus un wagon d’accompagnement.

Le diesel F7 de la nouvelle version est plus détaillée avec des rambardes rapportées.

Le diesel F7 de la nouvelle version est plus détaillée avec des rambardes rapportées.

Le fourgon caboose du coffret dans une très belle livrée Union Pacific.

Le fourgon caboose du coffret dans une très belle livrée Union Pacific.

La traversée des lieux touristiques du Rhin romantique par ce train de luxe attire de nombreux touristes. Pour les satisfaire, le Rheingold est doté en 1962 avec du matériel entièrement revu. Des voitures de 26m40, aptes à la vitesse de 160km/h sont conçues par l’Office Central du Chemin de Fer Fédéral Allemand. Le parc remorqué pour ce train comprend des voitures panoramiques, une première en Europe. Elles rappellent les fameuses « Vista-dôme » américaines. Une coupole vitrée centrale de 8m permet d’admirer le panorama du Rhin romantique. Avec ce matériel de haut niveau, le Rheingold atteint les normes de confort fixées pour les TEE, ce qui sera validé et 1965. Les rames, à l’origine bleu et crème, seront repeintes aux couleurs TEE, rouge et crème. Entre 1965 et 1967, le Rheingold présentait une mosaïque de couleurs : du rouge et crème, du bleu et crème. Pour tracter le Rheingold, des locomotives électriques E10 sont transformées avec des bogies aptes aux 160km/h. Il faudra attendre le début des années 70 pour voir les séries E03 (qui deviendront 103) remplacer ces locomotives en tête du Rheingold. Märklin se devait de reproduire la célèbre rame allemande. Les voitures sorties en 1966 adoptent directement les couleurs rouge et ivoire. L’une des 4 motrices de présérie de la 103, le type E 03 N° 002 est adoptée pour la traction de cette belle rame composée de 4 types de voitures de la série 24 cm. Logiquement la rame est complétée en 1969 par la célèbre voiture panoramique associée à l’image du Rheingold. Le Rheingold bleu et crème des origines, tracté par la BB E10.3, est proposé par Märklin bien plus tard, en 1996 dans la gamme pour débutants, « Märklin Hobby ». C’est un coffret avec une motrice et trois voitures. Ensuite viendra, en 2018, une nouvelle décoration de la E10 de première série et de l’ensemble des voitures , toujours en version tôle, façon vintage.

La belle rame TEE de la série tôle de 24cm sortie en 1966 est maintenant complétée en 1969 par la voiture panoramique au centre.

La belle rame TEE de la série tôle de 24cm sortie en 1966 est maintenant complétée en 1969 par la voiture panoramique au centre.

Variation autour des voitures panoramiques avec celles de HOrnby-acHO à gauche et celles de Märklin. On y retrouve les versions 24cm rouge et crème de 1968 et

bleu et crème de 1996 au premier plan. Puis, en 1974, la tôle est abandonnée pour enfin adopter le plastique. Les voitures s’allongent à 27cm, sans toutefois être reproduites exactement à

l’échelle.

Variation autour des voitures panoramiques avec celles de HOrnby-acHO à gauche et celles de Märklin. On y retrouve les versions 24cm rouge et crème de 1968 et

bleu et crème de 1996 au premier plan. Puis, en 1974, la tôle est abandonnée pour enfin adopter le plastique. Les voitures s’allongent à 27cm, sans toutefois être reproduites exactement à

l’échelle.

Entrée en gare de Lidentale de Faller de la rame TEE maintenant complète avec sa voiture panoramique.

Entrée en gare de Lidentale de Faller de la rame TEE maintenant complète avec sa voiture panoramique.

Le catalogue 1969 affiche la nouveauté avec la voiture panoramique. Depuis 1968, toutes les voitures TEE sont maintenant équipées d’un aménagement intérieur.

Le catalogue 1969 affiche la nouveauté avec la voiture panoramique. Depuis 1968, toutes les voitures TEE sont maintenant équipées d’un aménagement intérieur.

Entre le bleu et le rouge, variation autour de la rame Rheingold avec un point commun, la voiture panoramique au centre.

Le Rheingold atteint les normes de confort fixées pour les TEE en 1965 ce qui lui permet de troquer sa livrée bleu et crème pour le rouge et crème. Pour tracter le

Rheingold, des locomotives électriques E10 sont transformées en attendant les CC 103. Märklin reproduira la rame en couleur d’origine en 1996 dans la gamme pour débutants, « Märklin

Hobby », puis en 2018 dans la gamme normale.

Le Rheingold atteint les normes de confort fixées pour les TEE en 1965 ce qui lui permet de troquer sa livrée bleu et crème pour le rouge et crème. Pour tracter le

Rheingold, des locomotives électriques E10 sont transformées en attendant les CC 103. Märklin reproduira la rame en couleur d’origine en 1996 dans la gamme pour débutants, « Märklin

Hobby », puis en 2018 dans la gamme normale.

Pour compléter sa rame Suisse de voitures modernes allégées Märklin propose une voiture restaurant équipée d’un pantographe unijambiste. Celui-ci peut être utilisé pour alimenter l’éclairage

de la rame indépendamment du courant de traction et donc délivrer un éclairage permanent à l’arrêt.

Pour compléter sa rame Suisse de voitures modernes allégées Märklin propose une voiture restaurant équipée d’un pantographe unijambiste. Celui-ci peut être utilisé pour alimenter l’éclairage

de la rame indépendamment du courant de traction et donc délivrer un éclairage permanent à l’arrêt.

En réalité, le pantographe permet une alimentation des cuisines, même si le wagon n’est pas alimenté par la ligne de train, rame en gare et en attente.

En réalité, le pantographe permet une alimentation des cuisines, même si le wagon n’est pas alimenté par la ligne de train, rame en gare et en attente.

Tout comme la France, l’Allemagne a métallisé ses anciennes voitures à trois essieux et à portières latérales de type prussien. L’objectif était de constituer des rames omnibus pour desservir les lignes secondaire à moindre frais, tout en améliorant le confort des voyageurs. Certaines voitures étaient couplées par deux unités de manière définitive. Les deux modèles ; 2ième classe et mixte fourgon sont entièrement en plastique, ce qui est une nouveauté chez Märklin même si l’aventure du plastique avait déjà commencé en 1964 avec la voiture inox SNCF. Le système de roulement permet le débattement de l’essieu central, comme sur les anciennes voitures à portières latérales en tôle. A noter que pour ces dernières, Märklin affiche une reprise de la référence 4005 de cette voiture équipée d’une vigie serre frein qui avait disparu depuis quelques années.

Les deux voitures métallisées à trois essieux nouveauté 1969. Elles possèdent une caisse plastique, une des premières infidélités de Märklin à la tôle pour les

voitures voyageurs.

Les deux voitures métallisées à trois essieux nouveauté 1969. Elles possèdent une caisse plastique, une des premières infidélités de Märklin à la tôle pour les

voitures voyageurs.

La version 2ième classe. Elles possèdent une caisse plastique, une des premières infidélités de Märklin à la tôle pour les voitures voyageurs.

La version 2ième classe. Elles possèdent une caisse plastique, une des premières infidélités de Märklin à la tôle pour les voitures voyageurs.

Dans la série des wagon apparait un wagon porte-citerne d’acide. Ce modèle à longtemps était la spécialité de la marque Allemande de l’est Piko qui dans les années 60 le reproduisant déjà fidèlement. Le modèle Märklin est détaillé avec un châssis plastique inséré autour d’une tôle qui joue le rôle de lest. Les 12 citernes d’acide sont moulées en orange et une patine brune complète l’ensemble. La rambarde d’extrémité est en tôle emboutie et possède une manivelle serre-frein mobile en plastique. Le wagon est en décoration VTG.

Le wagon de transport d’acide de Märklin à l’arrière-plan. Ce modèle à longtemps était la spécialité de la marque Allemande de l’est Piko (puis Sachemodel) qui dans

les années 60 le reproduisait déjà fidèlement.

Le wagon de transport d’acide de Märklin à l’arrière-plan. Ce modèle à longtemps était la spécialité de la marque Allemande de l’est Piko (puis Sachemodel) qui dans

les années 60 le reproduisait déjà fidèlement.

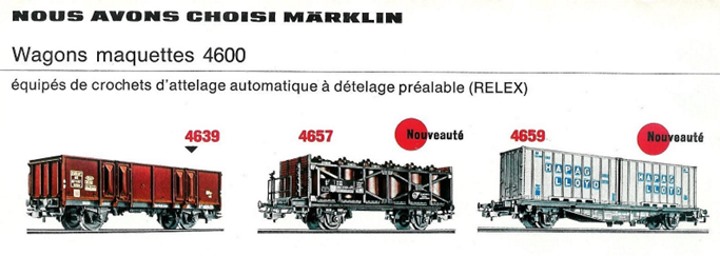

Les deux nouveaux modèles de wagon marchandise de la série 4600 nouveautés 1969, le transport d’acide et le porte conteneur.

Les deux nouveaux modèles de wagon marchandise de la série 4600 nouveautés 1969, le transport d’acide et le porte conteneur.

A partir des années 70 le trafic marchandise va vivre une évolution profonde. On parle beaucoup de déclin au profit de la route, mais pour le ferroviaire il s’agit de s’adapter à la montée en puissance du transport combiné multimodal (route, fer, voie navigable). La pièce centrale de ce mode de transport est le conteneur, des boites empilables dotées d’éléments permettant le levage, la manutention et le transfert entre les modes de transport. Les conteneurs répondent à une normalisation internationale ISO en différentes tailles de 20, 30 ou 40 pieds. Le chemin de fer n’étant pas adapté dans l’esprit des économistes à l’acheminement d’un train composé ayant chacun sa destination propre, c’est le déclin des triages qui disparaissent peu à peu. S’il est nécessaire de ventiler le chargement d’un train entre plusieurs destinations, il y a une solution des caisses mobiles avec les chantiers intermodaux. Le chargement des conteneurs se mécanise avec des portiques dans des chantiers de transbordement. C’est donc la fin des charmants trains de marchandises à la composition hétéroclite pour des trains entiers de composition homogène. Fini les halles à marchandises avec ses manutentionnaires. Cette évolution va aussi se ressentir sur les réseaux miniatures H0 modernes.

Illustré dans une brochure commerciale de la SNCF de 1978, l’apparition des conteneurs, encore aux couleurs de la SNCF et de sa filiale la CNC (Compagnie

Nouvelle des Cadres).

Illustré dans une brochure commerciale de la SNCF de 1978, l’apparition des conteneurs, encore aux couleurs de la SNCF et de sa filiale la CNC (Compagnie

Nouvelle des Cadres).

Märklin sera une des premières marques à proposer des wagons porte-conteneurs en 1969. Bien d’autres marques suivront. La première décoration en 1969. Là aussi, le châssis est en plastique. La toute première décoration (il y en aura ensuite une longue série) est aux couleurs de la société « Hapag Lloyds ». Les conteneur ISO de 20 pieds sont encliquetés solidement dans le châssis. A noter qu’une série de 4 conteneurs dans différentes décoration sera proposée à partir de 1974 comme accessoire.

En 1969 apparait la première décoration « Hapag Lloyd » du porte conteneur Märklin. D’autres suivront comme la version Sea-Land de 1974, le Renault de 1994 ou

la version Märklin Magazin de 1990. Une série de 4 conteneurs dans différentes décorations sera proposée à partir de 1974 comme accessoire.

En 1969 apparait la première décoration « Hapag Lloyd » du porte conteneur Märklin. D’autres suivront comme la version Sea-Land de 1974, le Renault de 1994 ou

la version Märklin Magazin de 1990. Une série de 4 conteneurs dans différentes décorations sera proposée à partir de 1974 comme accessoire.

Jusqu’à présent Märklin se distinguait par sa gamme de signaux mécaniques à palettes et cible typique de la signalisation allemande (ou Alsace Lorraine pour ce qui nous concerne). Seul deux signaux lumineux figuraient dans sa gamme avant 1969. Changement de cap en 1969 avec un assortiment complet de signaux modernes, tel que ceux en vigueur à la DB à cette époque. Ces signaux sont conçus de manière fort réaliste, autour de micro-ampoules, ce qui se fait de mieux à cette époque. Gros progrès, ils sont prévus pour être séparé de leurs électroaimant de commande et implanté directement en bord de voie grâce à de petites équerres support. Les liaisons électriques se font via des bornes. Comme sur les anciens signaux à palettes (qui restent commercialisé pour encore de nombreuses années) les électroaimants possèdent des contacts de coupure indépendants pour la voie et pour la caténaire. Des plaques de bases sont prévues pour la voie K ou pour la voie M. La gamme proposée en 1969 comporte trois types de signaux d’arrêt (dotés de 2 ou 3 lampes) associés à trois sortes d’avertissements avancés (à 4 lampes) plus un signal de manœuvre à placer à même le sol. Un bien bel ensemble qui permet toutes les combinaisons pour les amateurs. Un nouveau type de relais utilise la commande de ces signaux. Une brochure sera éditée, spécifique pour ces signaux modernes. Les signaux mécaniques datant de 1953 resteront produits pour très longtemps encore, jusqu’au milieu des années 2000.

La nouvelle gamme de signaux lumineux de la DB dans le catalogue 1969.

La nouvelle gamme de signaux lumineux de la DB dans le catalogue 1969.

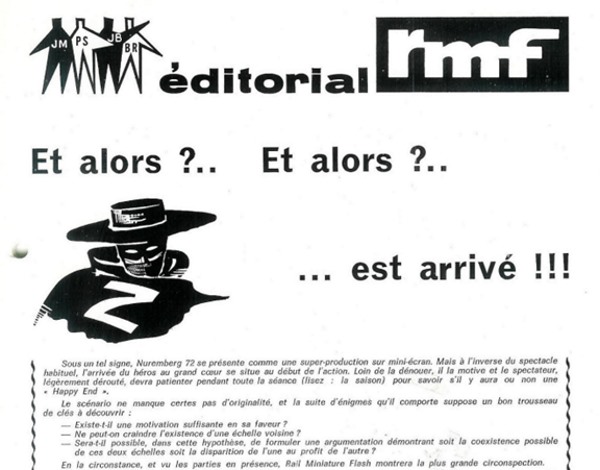

Publicité dans le journal RMF de septembre 1971 vantant les mérites de la nouvelle signalisation en la proposant aux amateurs du système 2 rail continu. En fait,

les signaux Märklin ont toujours été adaptables aux deux systèmes.

Publicité dans le journal RMF de septembre 1971 vantant les mérites de la nouvelle signalisation en la proposant aux amateurs du système 2 rail continu. En fait,

les signaux Märklin ont toujours été adaptables aux deux systèmes.

Outre le nouveau relais de commande, plus plat que celui des signaux mécaniques, les signaux de la série 7200 peuvent en être séparé de manière à monter les

signaux séparément de leurs relais. Pour cela, des supports sont proposés au catalogue.

Outre le nouveau relais de commande, plus plat que celui des signaux mécaniques, les signaux de la série 7200 peuvent en être séparé de manière à monter les

signaux séparément de leurs relais. Pour cela, des supports sont proposés au catalogue.

La brochure de réseau pour voie K dans sa version imprimée avant 1972, avec l’ancien logo Märtklin.

La brochure de réseau pour voie K dans sa version imprimée avant 1972, avec l’ancien logo Märtklin.

Et la version dotée du nouveau logo intermédiaire des années 1973 à 1975.

Et la version dotée du nouveau logo intermédiaire des années 1973 à 1975.

Des exemples de réseau en configurations classiques qui existaient déjà dans le plan de réseau en voie M.

Des exemples de réseau en configurations classiques qui existaient déjà dans le plan de réseau en voie M.

En 1970, il y a maintenant 3 écartements dans la gamme des trains Märklin. Après le I redémarré en 1969, s’ajoute le 0e Minex, nouveauté 1970.

En 1970, il y a maintenant 3 écartements dans la gamme des trains Märklin. Après le I redémarré en 1969, s’ajoute le 0e Minex, nouveauté 1970.

Curieuse intrusion de Märklin dans le domaine de la voie étroite et de l’échelle 0 avec le Minex. Des perspectives nouvelles pour les modélistes amateurs de voie

étroite. L’échelle permet plus de détails sur une surface équivalente au H0. Mais le concept était-il trop en avance sur son temps ?

Curieuse intrusion de Märklin dans le domaine de la voie étroite et de l’échelle 0 avec le Minex. Des perspectives nouvelles pour les modélistes amateurs de voie

étroite. L’échelle permet plus de détails sur une surface équivalente au H0. Mais le concept était-il trop en avance sur son temps ?

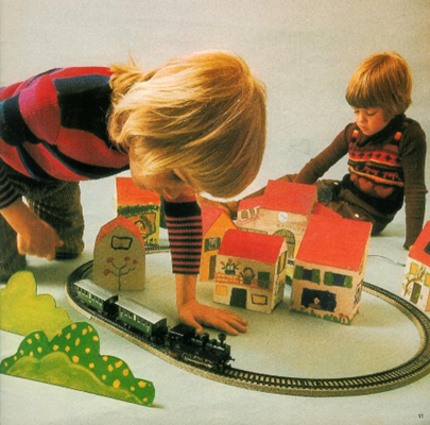

Les deux nouvelles voitures.Le catalogue 1970 illustre la diversité des productions Märklin, Les principaux produits que sont les trains H0 et les circuits Sprint

occupent la 1ière de couverture. Les produits complémentaires que sont le Minex, le Märklin I, le Märklin Métal et les voitures au 1/43ième occupent la 4Ième de couverture autour d’une

photo illustrant le caractère familial du montage d’un réseau. A noter, l’intéressant diorama avec tunnel destiné aux trains Minex.

Les deux nouvelles voitures.Le catalogue 1970 illustre la diversité des productions Märklin, Les principaux produits que sont les trains H0 et les circuits Sprint

occupent la 1ière de couverture. Les produits complémentaires que sont le Minex, le Märklin I, le Märklin Métal et les voitures au 1/43ième occupent la 4Ième de couverture autour d’une

photo illustrant le caractère familial du montage d’un réseau. A noter, l’intéressant diorama avec tunnel destiné aux trains Minex.

A gauche, publicité pour les nouveaux modèles dans Loco Revue de mars 1970. A droite, description de la nouveauté Märklin Minex dans la revue spécial nouveautés

de la foire de Nuremberg 1970.

A gauche, publicité pour les nouveaux modèles dans Loco Revue de mars 1970. A droite, description de la nouveauté Märklin Minex dans la revue spécial nouveautés

de la foire de Nuremberg 1970.

Minex, c’est un mot nouveau qui apparaît en début d’année 1970 chez les amateurs de trains miniatures, et plus particulièrement ceux de la voie étroite. Pourtant il a déjà été utilisé. Avant 1914, Märklin avait racheté le brevet à l’Anglais Meccano pour fabriquer le célèbre jeu de construction métallique. Après la guerre 14-18, fini les royalties, Märklin poursuit la production de manière autonome. En 1939, un jeu semblable au Märklin Métal est proposé, mais de taille deux fois plus réduite. L’objectif est simple : pouvoir fabriquer des accessoires pour le tout nouveau train miniature à l’échelle 00 que Märklin propose depuis 1935. Les barres en métal sont maintenant en aluminium. L’histoire s’est brusquement interrompue en 1940 avec la guerre et ce jeu de construction n’a jamais été repris après le conflit de 1939-1945, contrairement au jeu de construction Märklin Métal classique. De nos jours, une boîte de construction Minex dans son état d’origine est donc d’une grande rareté.

Présentation des 3 types de boîtes de construction métallique Minex dans le catalogue Märklin 1939. Au bas de la page, comparaison de la taille réduite de moitié entre le Märklin Métal classique

et le Minex.

Présentation des 3 types de boîtes de construction métallique Minex dans le catalogue Märklin 1939. Au bas de la page, comparaison de la taille réduite de moitié entre le Märklin Métal classique

et le Minex.

Une rarissime boite N°2 Märklin Minex en état d’origine.

Une rarissime boite N°2 Märklin Minex en état d’origine.

Le catalogue 1940, le dernier avant le conflit, présente la grande boîte Minex et les réalisations possibles.

Le catalogue 1940, le dernier avant le conflit, présente la grande boîte Minex et les réalisations possibles.

Pour quelle raison, Mârklin reprend le signe « Minex » pour sa nouvelle échelle commerciale, le 0e, c’est-à-dire la voie étroite à l’échelle 0, cela reste un mystère. Il est de tradition à Göppingen d’utiliser des terminaisons en EX, comme « Relex » (système d’attelage) ou « Primex » (Sous-marque à prix réduit pour la grande distribution). Toujours est-il que l’écartement de la voie de 750mm donne au 1/45ième approximativement 16,5mm. L’idée de Märklin est donc simple : utiliser la voie H0, la bonne vieille voie M en métal à plots, pour un matériel au gabarit plus important, en visant notamment les enfants. L’avantage de la méthode est que le stock de rails peut ensuite être réutilisé pour un passage vers le modélisme et l’échelle H0.

Les pages du catalogue Märklin 1971 dédiées à la grande nouveauté, le Minex.

Les pages du catalogue Märklin 1971 dédiées à la grande nouveauté, le Minex.

Quasiment tout l’assortiment Märklin Minex sur une seule image. La très brève vie de cette gamme a stoppé brusquement son développement.

Quasiment tout l’assortiment Märklin Minex sur une seule image. La très brève vie de cette gamme a stoppé brusquement son développement.

La fraîcheur de la jeunesse, cible prioritaire du Minex, illustrée dans le catalogue 1972. De gros jouets pour de petites mains. En 2023 les amateurs qui collectionnent

ces beaux trains ont bien grandi.

La fraîcheur de la jeunesse, cible prioritaire du Minex, illustrée dans le catalogue 1972. De gros jouets pour de petites mains. En 2023 les amateurs qui collectionnent

ces beaux trains ont bien grandi.

Le premier modèle disponible en France, début 1970, est un locotracteur à 3 essieux type Bdh de la firme Gmeinder & Co./Mosbach datant de 1965. En réalité cette locomotive diesel est à 2 essieux, mais, comme Märklin a ajouté des bandages isolants sur le seul essieu moteur pour la force de traction, il est plus prudent d’ajouter un essieu pour la prise de courant. A part cette entorse à la réalité, la maquette reproduit avec réalisme le locotracteur. Le modèle de Märklin possède une caisse en plastique, le châssis moteur est dans la tradition Märklin, en zamac. Le modèle est lourd et la mécanique est fidèle au système 3 rails. Les 3 feux avant sont éclairés par conduit de lumière. La cabine est vitrée et aménagée avec son pupitre, mais pas de conducteur dans le petit diesel.

Premier modèle livré en 1970, le locotracteur de la firme Gmeinder & Co./Mosbach datant de 1965, type V 12/16.

Premier modèle livré en 1970, le locotracteur de la firme Gmeinder & Co./Mosbach datant de 1965, type V 12/16.

Ce locotracteur, résolument moderne pour son époque, est conçu pour être affecté au trafic marchandises.

Ce locotracteur, résolument moderne pour son époque, est conçu pour être affecté au trafic marchandises.

Le second modèle sera la grande vedette du Minex côté matériel de traction. C’est la vapeur 030T, référence 3400 de Märklin. Une reproduction d’une vapeur construite par la firme A. Borsig de Berlin. Elle était en service aux chemins de fer Wurtembergeois WEB (Württembergischen Eisenbahn-Gesellschaft) qui exploitaient une voie métrique secondaire entre Amstetten et Laichingen. Pour construire sa 030T, Märklin utilise les roues à rayons qui sont empruntées au modèle H0 de la Pacific 01. Contrairement au locotracteur, les 3 essieux sont entraînés par engrenages droits. Le troisième essieu est muni d’un bandage, ce qui procure au modèle une grande puissance de traction. L’embiellage et sa distribution Allan sont relativement bien reproduits. La cabine comportera un personnage à partir de 1972. Ce personnage, reproduction assez grossière, est composé de matière caoutchouc molle sur une armature métallique. Les yeux et la bouche sont évoqués par de la peinture. Un éclairage à trois feux est présent à l’avant, les lanternes arrière sont fictives.

Un super beau jouet que cette 030T Borsig.

Un super beau jouet que cette 030T Borsig.

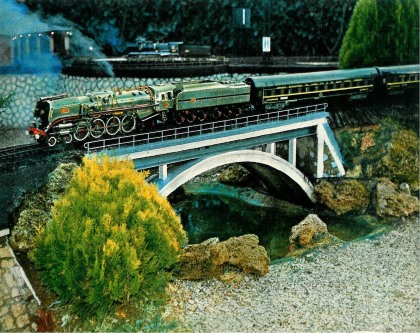

La 030T Wurtembergeoise reste la plus belle réalisation de Märklin pour sa gamme Minex. Particularité de la machine, elle est livrée avec son chauffeur en caoutchouc (Gummi en allemand).

Il est sérieusement décoré avec les yeux et la bouche peints. De la voie K Märklin sur ballast Merkur améliore le réalisme.

La 030T Wurtembergeoise reste la plus belle réalisation de Märklin pour sa gamme Minex. Particularité de la machine, elle est livrée avec son chauffeur en caoutchouc (Gummi en allemand).

Il est sérieusement décoré avec les yeux et la bouche peints. De la voie K Märklin sur ballast Merkur améliore le réalisme.

L’annonce du lancement d’un assortiment de trains à voie étroite chez Märklin crée la surprise dans le magazine maison de janvier 1970. La firme propose déjà des modèles pour 3

écartements, et il en viendra un 4ième en 1972 avec le Z.

L’annonce du lancement d’un assortiment de trains à voie étroite chez Märklin crée la surprise dans le magazine maison de janvier 1970. La firme propose déjà des modèles pour 3

écartements, et il en viendra un 4ième en 1972 avec le Z.

La 030T Wurtembergeoise au sortir du tunnel. La distribution Allan est bien reproduite, mais cependant simplifiée.

La 030T Wurtembergeoise au sortir du tunnel. La distribution Allan est bien reproduite, mais cependant simplifiée.

A gauche, sur une page intérieure du catalogue 1970, la photo du réseau de présentation du Minex à la foire de Nuremberg cette année-là. A droite, toutes les productions Minex sans exception

sur une seule page du catalogue 1972, dernière apparition. Trois années d’une bien courte aventure.

A gauche, sur une page intérieure du catalogue 1970, la photo du réseau de présentation du Minex à la foire de Nuremberg cette année-là. A droite, toutes les productions Minex sans exception

sur une seule page du catalogue 1972, dernière apparition. Trois années d’une bien courte aventure.

Il n’y aura qu’un modèle de voiture à deux essieux. Le modèle est fidèle, avec des fenêtres à cadre en relief peint reproduisant le bois. Des rambardes métalliques bordent les plateformes d’extrémité. Les voitures possèdent un bel aménagement intérieur reproduisant les rustiques banquettes en bois. Dans la lignée du grand frère LGB, les portes sont ouvrantes et le toit est amovible pour permettre d’installer les passagers. Ce dernier est patiné à l’aérographe sur les côtés, ce qui est du plus bel effet. Deux versions sont disponibles, verte et rouge. Le châssis est en plastique, mais les fusées des roues tournent dans des paliers métalliques.

Avec son toit amovible, son aménagement intérieur et ses portes ouvrantes, cette voiture est pleine de bonnes surprises.

Avec son toit amovible, son aménagement intérieur et ses portes ouvrantes, cette voiture est pleine de bonnes surprises.

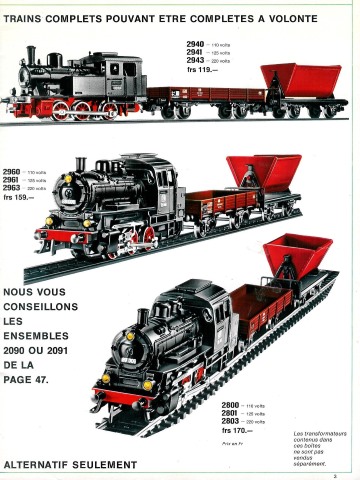

Märklin démarre sa série de wagons marchandises Minex par deux références en 1971. Tous les wagons utiliseront le même châssis que les voitures. Il y a un tombereau du SWEG livrable

en deux couleurs, brune ou verte. L’intérieur est peint en gris. L’autre wagon de la gamme initiale est un plat avec deux bennes basculantes rouges. Il est dans la tradition des wagons-jouets

fonctionnels que Märklin. L’attelage est celui à boucle des modèles H0, de type « Relex » doté du système à dételage préalable déjà longuement éprouvé depuis 1956. En 1972, seconde

année de vie du Märklin Minex, apparaît un nouveau wagon couvert. Ils disposent de deux portes coulissantes. Märklin a décliné ce modèle en trois versions sous des décorations différentes :

une de couleur brune classique, une version isotherme de couleur blanche et une amusante version bleue avec des fleurs et des marquages Märklin.

Märklin démarre sa série de wagons marchandises Minex par deux références en 1971. Tous les wagons utiliseront le même châssis que les voitures. Il y a un tombereau du SWEG livrable

en deux couleurs, brune ou verte. L’intérieur est peint en gris. L’autre wagon de la gamme initiale est un plat avec deux bennes basculantes rouges. Il est dans la tradition des wagons-jouets

fonctionnels que Märklin. L’attelage est celui à boucle des modèles H0, de type « Relex » doté du système à dételage préalable déjà longuement éprouvé depuis 1956. En 1972, seconde

année de vie du Märklin Minex, apparaît un nouveau wagon couvert. Ils disposent de deux portes coulissantes. Märklin a décliné ce modèle en trois versions sous des décorations différentes :

une de couleur brune classique, une version isotherme de couleur blanche et une amusante version bleue avec des fleurs et des marquages Märklin.

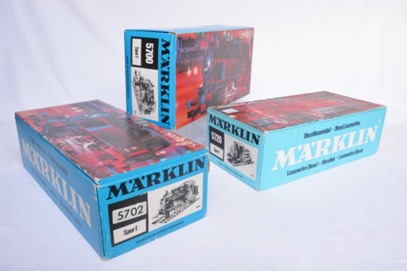

La gamme des wagons marchandises, sur la base de 3 types différents ; Tombereaux, bennes basculantes et couverts. Notez les belles boîtes bleu roi, spécifiques de l’époque du Minex avec

le traditionnel MÄRKLIN de couleur rouge ou verte. Ce sigle traditionnel vit en 1970 ses dernières années avant sa modernisation.

La gamme des wagons marchandises, sur la base de 3 types différents ; Tombereaux, bennes basculantes et couverts. Notez les belles boîtes bleu roi, spécifiques de l’époque du Minex avec

le traditionnel MÄRKLIN de couleur rouge ou verte. Ce sigle traditionnel vit en 1970 ses dernières années avant sa modernisation.

La mode chez Märklin est, au cours des années 70, de décorer certains wagons à ses couleurs, comme la citerne à mazout H0. Le couvert bleu MINEX est dans le vent du mouvement Hippy,

d’un style très « Happy flowers ». Bien que peu réalistes, 50 ans plus tard, ces wagons sont parmi les plus recherchés.

La mode chez Märklin est, au cours des années 70, de décorer certains wagons à ses couleurs, comme la citerne à mazout H0. Le couvert bleu MINEX est dans le vent du mouvement Hippy,

d’un style très « Happy flowers ». Bien que peu réalistes, 50 ans plus tard, ces wagons sont parmi les plus recherchés.

Flyer publicitaire édité en 1970 qui vante les avantages du Minex en première de couverture, avec l’écartement H0 en double page centrale et le I en couverture arrière. A cette époque Märklin

croit encore en sa nouveauté.

Flyer publicitaire édité en 1970 qui vante les avantages du Minex en première de couverture, avec l’écartement H0 en double page centrale et le I en couverture arrière. A cette époque Märklin

croit encore en sa nouveauté.

Märklin sortira son unique accessoire destiné au Minex à l’échelle 0 sous la forme d’un magnifique sémaphore de type allemand. Il est directement monté sur une section ½ droite de voie M et

câblé sur une coupure du conducteur central. Un second élément est livré isolé pour permettre de constituer le canton d’arrêt en intercalant des éléments de voie. Une commande manuelle

agit à la fois sur la palette du sémaphore et comme interrupteur sur le courant de

traction du conducteur central. Un moyen simple de jouer à même le sol et d’agir sur les trains sans aucun

câblage. Ce seul accessoire destiné au Minex est une très belle pièce devenue rare et difficile à trouver complète dans sa boîte d’origine.

traction du conducteur central. Un moyen simple de jouer à même le sol et d’agir sur les trains sans aucun

câblage. Ce seul accessoire destiné au Minex est une très belle pièce devenue rare et difficile à trouver complète dans sa boîte d’origine.

Ce qui a sans aucun doute manqué au Märklin Minex, ce sont des accessoires à l’échelle 0. Les amateurs sont obligés pour reproduire un réseau réaliste de tout fabriquer de leurs mains,

comme cette gare construite de toute pièce.

Ce qui a sans aucun doute manqué au Märklin Minex, ce sont des accessoires à l’échelle 0. Les amateurs sont obligés pour reproduire un réseau réaliste de tout fabriquer de leurs mains,

comme cette gare construite de toute pièce.

Les réseaux d’amateur en Märklin Minex sont rares. Présenté dans Voie Libre N° 104, le très rare réseau Minex de Jean Pierre Bonnet. Une manière originale d’associer collection et réalisme.

La voie est de la Märklin M noyée dans le sol pour plus de réalisme.

Les réseaux d’amateur en Märklin Minex sont rares. Présenté dans Voie Libre N° 104, le très rare réseau Minex de Jean Pierre Bonnet. Une manière originale d’associer collection et réalisme.

La voie est de la Märklin M noyée dans le sol pour plus de réalisme.

Plus aucune trace de l’écartement 0e dans le catalogue 1973. Sans doute trop cher pour jouer ou trop en avance pour intéresser les modélistes, le Märklin Minex entre ainsi dans l’histoire des échecs commerciaux. Il n’en reste pas moins que ce sont de très belles pièces et l’on rêve d’être un enfant des années 70 recevant pour Noël ce magnifique jouet.

Vers le milieu des années 30, la Deutsch Reichbahn décide d’augmenter la vitesse de ses trains. Des essais sont effectués avec deux exemplaire de Pacific 03 en l’équipant d’un carénage.

La Pacific 03 était une version allégée de la Pacific 01 possédait une charge par essieu limité à 17t. Mais sa puissance était limitée, s’agissant d’une locomotive à deux cylindres. Pour

l’augmenter, la DR passe commande de 140 machines de type 03 10 plus puissante, à 3 cylindres et équipé d’un carénage. C’est la firme Borsig de Berlin qui livra les deux premiers

exemplaires en 1939,aptes à rouler à 150km/h. Les locomotives sont accompagnées d’un tender aérodynamique de type T34 à carénage entièrement soudé (plus de rivets sur sa surface).

La mode est au Stromlinienzug avec une série de réalisation comme le train Henschel-Wegmann qui attend 170km/h ou les prototypes 005 001 ou 002 dont cette dernière atteint 200,4 km/h

en mai 1936.

Le carénage des série 03 en est largement inspiré avec cependant un dégagement de l’embiellage pour des questions de facilité d’entretien. Avec la guerre, la commande ne fût

honorée que partiellement avec 58 unités livrées jusqu’en 1941, l’heure n’était plus à la vitesse. L’effectif restant fût partagé après 1945 entre la DB (26) la DR (21) et les chemins de fer

polonais (10). Les carénages vont beaucoup souffrir pour être démontés entièrement à la DB lors des grandes révisions à partir de 1949. La D Märklin reproduit donc la pacific 03 dans sa

forme d’avant-guerre. L’activité de la dernière 03 10 de la DR cessa en 1971

Le carénage des série 03 en est largement inspiré avec cependant un dégagement de l’embiellage pour des questions de facilité d’entretien. Avec la guerre, la commande ne fût

honorée que partiellement avec 58 unités livrées jusqu’en 1941, l’heure n’était plus à la vitesse. L’effectif restant fût partagé après 1945 entre la DB (26) la DR (21) et les chemins de fer

polonais (10). Les carénages vont beaucoup souffrir pour être démontés entièrement à la DB lors des grandes révisions à partir de 1949. La D Märklin reproduit donc la pacific 03 dans sa