Maquettes Ferroviaires

et Collections

Compléments techniques.

Pour se fondre dans les décors et rendre ses trains fonctionnels, VB a usé de toutes les techniques de son époque.

Pour se fondre dans les décors et rendre ses trains fonctionnels, VB a usé de toutes les techniques de son époque.

Pour créer toutes ses merveilles, VB aura utilisé toutes les techniques disponibles à son époque. Sa courte existence représente un raccourci entre les techniques artisanales du début et l’industrialisation qui

aurait pu lui permettre une production de masse si le destin en avait décidé autrement. Pour ses productions VB aura travaillé toutes les matières, le Presspahn qui a fait sa réputation, la tôle estampée et

emboutie pour les châssis, les accessoires et les attelages, le bois tourné pour les citernes, et puis le zamak fondu pour les boogies, les carrosseries des locomotives, et puis pour terminer le plastique,

aboutissement suprême de notre industrie du train miniature. Pour ce qui est de l’aspect fonctionnel, VB toucha aussi à toutes les techniques. Le trois rails et le deux rails à essieux isolés, des moteurs 20V

continu, puis 12V. Les aiguillages à télécommande électromagnétiques, le dételage à distance, la caténaire fonctionnelle etc. Toute ces techniques différentes seront mises en œuvre par Monsieur René Robin,

directeur technique chez VB et qui était aussi le père de la célèbre actrice Dany Robin. Ce chapitre tente de décrire ces différents aspects.

Pour créer toutes ses merveilles, VB aura utilisé toutes les techniques disponibles à son époque. Sa courte existence représente un raccourci entre les techniques artisanales du début et l’industrialisation qui

aurait pu lui permettre une production de masse si le destin en avait décidé autrement. Pour ses productions VB aura travaillé toutes les matières, le Presspahn qui a fait sa réputation, la tôle estampée et

emboutie pour les châssis, les accessoires et les attelages, le bois tourné pour les citernes, et puis le zamak fondu pour les boogies, les carrosseries des locomotives, et puis pour terminer le plastique,

aboutissement suprême de notre industrie du train miniature. Pour ce qui est de l’aspect fonctionnel, VB toucha aussi à toutes les techniques. Le trois rails et le deux rails à essieux isolés, des moteurs 20V

continu, puis 12V. Les aiguillages à télécommande électromagnétiques, le dételage à distance, la caténaire fonctionnelle etc. Toute ces techniques différentes seront mises en œuvre par Monsieur René Robin,

directeur technique chez VB et qui était aussi le père de la célèbre actrice Dany Robin. Ce chapitre tente de décrire ces différents aspects.

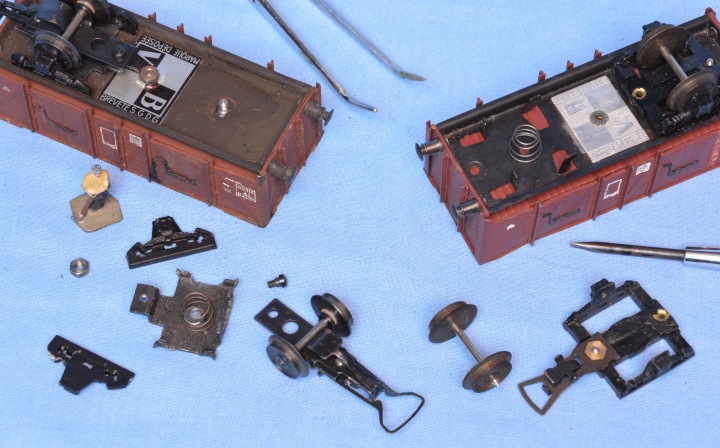

Raccourci entre les techniques, le wagon à bestiaux réf 24 dans sa version en presspahn du début des années 50 et dans une ultime version en matière plastique. Admettez qu’avec

cette dernière matière, omniprésente de nos jours, le rendu n’est plus le même.

Raccourci entre les techniques, le wagon à bestiaux réf 24 dans sa version en presspahn du début des années 50 et dans une ultime version en matière plastique. Admettez qu’avec

cette dernière matière, omniprésente de nos jours, le rendu n’est plus le même.

Au cours de sa vie relativement brève, VB aura adopté de nombreux types d’attelage, comme si la marque était en recherche permanente de progrès sur ce point. En l’occurrence, tous les attelages ne sont pas compatibles entre eux ce qui a sans doute dû irriter quelque peu les amateurs de l’époque. De nos jours, le type d’attelage est un moyen efficace de dater un modèle, à condition qu’il n’ait pas été remplacé par l’amateur, ce qui arrivait assez souvent, notamment par l’attelage standard international de type Märklin. Le premier type d’attelage au début des fabrications se caractérise par une boucle en acier trempé flexible et un crochet en tôle découpée fixe. La boucle est assez fragile et cassante compte tenu du traitement de l’acier par trempage et de sa finesse pour assurer l’attelage en douceur. A l’extrémité du crochet est quelque fois accroché une choquelle en carton munie à son extrémité d’un contrepoids métallique. Sans doute destiné au décrochage, elle n’est pas toujours présente sur tous les attelages. Son caractère isolé est important pour ne pas provoquer de courts circuit avec la masse du châssis si elle entre en contact avec le rail central de la voie VB. Ce premier type d’attelage sera monté jusqu’aux environs de 1950. Cet attelage est très souple à l’utilisation, il s’accroche facilement par contact, du fait de la souplesse de la boucle en acier. De plus l’attelage est court (déjà), ce qui est sans doute facilité par les grands rayons de courbure adoptés par la marque et les tampons à ressorts, capable de s’effacer en cas de contact. Cet attelage sait rester très discret entre les wagons une fois accroché. Le deuxième type d’attelage est un perfectionnement du modèle initial. Il apparait dans la foulée et il est parfaitement compatible. Cette fois-ci, le crochet est articulé, commandé par une longue cuillère se prolongeant derrière l’attelage et destiné à l’ouvrir via l’élément dételeur. Ce deuxième type, peut-être le plus courant est monté jusqu’en 1956. Des explications données dans le catalogue 1952 semblent attester que cet attelage était à deux positions et permettait le pré-detelage et le refoulement vers une voie de garage. Un curieux élément de voie dit « rail d’accrochage » figure même sous la référence 97. La stabilité de la position décrochage de l’attelage n’étant sans doute pas assuré, le dispositif disparait du catalogue 1954.

De gauche à droite et par ordre chronologique, les quatre types d’attelages utilisés par VB associé aux trois types de support d’essieux. Cela illustre le chemin parcouru vers la

simplicité et la rationalisation nécessaire pour baisser le prix de revient.

De gauche à droite et par ordre chronologique, les quatre types d’attelages utilisés par VB associé aux trois types de support d’essieux. Cela illustre le chemin parcouru vers la

simplicité et la rationalisation nécessaire pour baisser le prix de revient.

A cette époque apparait le troisième type d’attelage, d’une conception totalement différente. Il possédait une boucle fixe et un petit crochet mobile commandé par une queue oblique inclinée vers l’avant sous la boucle. Cet attelage est très difficile à dételer à la main et il a dû être un cauchemar pour les amateurs joueurs. Il ne sera monté sur les wagons VB que sur une courte période de 1956 à 1958. C’est donc le plus rare et celui qui procure une indication la plus précise sur la période de fabrication du modèle. Le dernier modèle d’attelage apparu en 1957 jusqu’à la fin des productions VB. Il se rapproche de l’attelage à boucle unifié de type Märklin et il devient donc compatible avec de nombreuses marques à cette époque (SMCF, Rateau, …) et plus tard, Jouef, HOrnby-acHO à partir de 1964 Lilliput, etc....

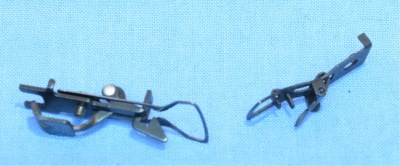

A gauche, le premier type d’attelage monté à la fin des années 40 et qui se caractérise par une choquelle emboitée dans le crochet (Elle est très souvent absente). A droite le second

type au début des années 50 avec sa cuillère commandant le décrochage. Les deux sont parfaitement compatibles.

A gauche, le premier type d’attelage monté à la fin des années 40 et qui se caractérise par une choquelle emboitée dans le crochet (Elle est très souvent absente). A droite le second

type au début des années 50 avec sa cuillère commandant le décrochage. Les deux sont parfaitement compatibles.

Les merveilles de VB de la série maquette. Notez l’accouplement très court entre les wagons foudres obtenus avec le premier attelage VB. Les tampons à ressort le permettent

sont presque joints.

Les merveilles de VB de la série maquette. Notez l’accouplement très court entre les wagons foudres obtenus avec le premier attelage VB. Les tampons à ressort le permettent

sont presque joints.

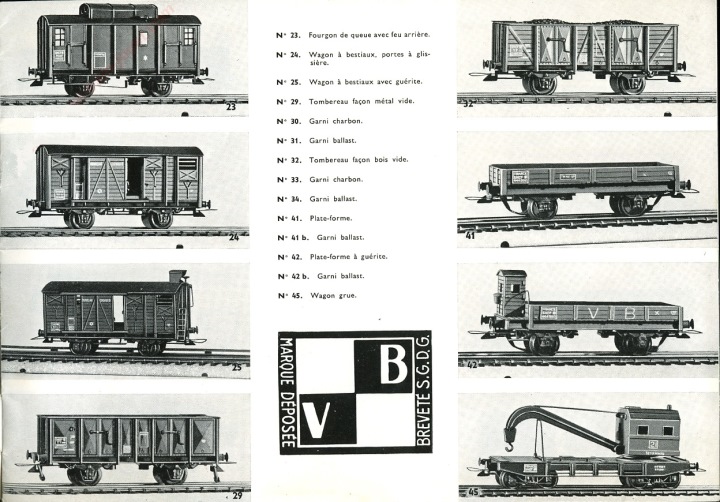

Le catalogue VB de 1950 illustre des wagons équipés de différents attelages. Le premier type avec choquelle sur le tombereau N° 29, sans choquelle pour les N° 23,24,25 et 32 et le deuxième type pour les

numéros 41 et 42. Notez la voie à conducteur latéral supportant le wagon à bestiaux à guérite N°25.

Le catalogue VB de 1950 illustre des wagons équipés de différents attelages. Le premier type avec choquelle sur le tombereau N° 29, sans choquelle pour les N° 23,24,25 et 32 et le deuxième type pour les

numéros 41 et 42. Notez la voie à conducteur latéral supportant le wagon à bestiaux à guérite N°25.

La traction de longue rame induit une résistance au roulement importante et une BB à deux moteurs est la bienvenue.

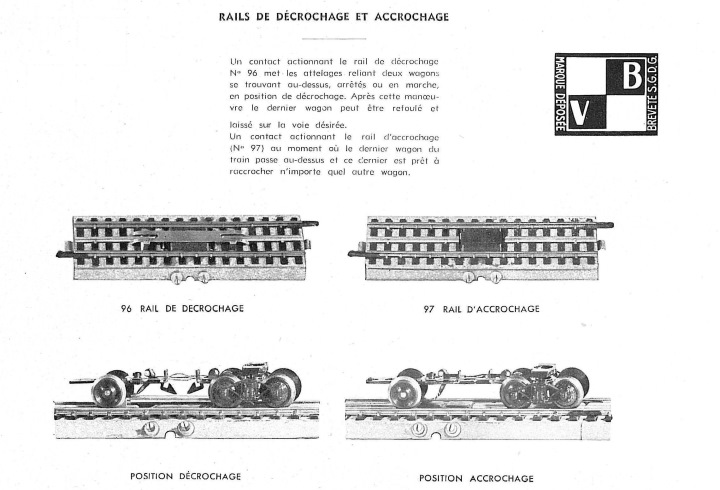

Le curieux rail d’accrochage figurant uniquement dans le catalogue 1952 et semblant attester d’une position stable de pré-dételage du deuxième type d’attelage. Le dispositif

disparaitra rapidement.

Le curieux rail d’accrochage figurant uniquement dans le catalogue 1952 et semblant attester d’une position stable de pré-dételage du deuxième type d’attelage. Le dispositif

disparaitra rapidement.

L’atellage du second type en position ouverte. Il est très instable dans cet état.

L’atellage du second type en position ouverte. Il est très instable dans cet état.

Comparaison des attelages du second et du troisième type. Ils sont incompatibles.

Comparaison des attelages du second et du troisième type. Ils sont incompatibles.

Le troisième type d’attelage adopté sur une courte période entre 1956 et 1958 environ se composait d’une boucle fixe et d’un petit crochet mobile commandé par une queue oblique sous l’attelage. Il est très

pénible à utiliser car il se décroche très mal.

Le troisième type d’attelage adopté sur une courte période entre 1956 et 1958 environ se composait d’une boucle fixe et d’un petit crochet mobile commandé par une queue oblique sous l’attelage. Il est très

pénible à utiliser car il se décroche très mal.

Le dernier modèle d’attelage, apparu en 1957, se rapproche de l’attelage à boucle type Märklin. Le type d’attelage caractérise la période de fabrication comme ici la rame Electro Entreprise ou la grue

Nordest.

Le dernier modèle d’attelage, apparu en 1957, se rapproche de l’attelage à boucle type Märklin. Le type d’attelage caractérise la période de fabrication comme ici la rame Electro Entreprise ou la grue

Nordest.

Les boites d’essieux (appelé « chariots de wagons » dans les catalogues) subissent également une importante évolution au cours du temps et sont également un moyen de datation, notamment pour les

modèles courants. Ils intègrent, quel que soit l’époque le ressort à spirale permettant la suspension. Ce dernier étant d’ailleurs trop dur pour assurer une réelle flexibilité compte tenu du poids des wagons.

Le premier type de boite d’essieux est un composite de pièces en zamak moulé (pour les faces latérales), de pièces en tôle estampée et de petite visserie. Les essieux sont maintenus par un étrier en tôle,

ce qui les rend difficilement démontable et qui ne facilite pas le roulement. Pour une boite d’essieux, et sans l’attelage, l’on dénombre pas moins de 10 pièces, et qui ne sont pas aisées à assembler.

Le deuxième type sera composé de deux pièces en plastiques symétriques assemblées par un rivet. Les essieux à pointe sont insérés dans ces pièces, ce qui améliore grandement le roulement. De plus,

l’utilisation du plastique facilite grandement la transformation des wagons pour le système deux rails, une simple isolation d’un des deux essieux le permet, l’attelage métallique étant lui isolé par le support.

Les boites d’essieux sont maintenues au châssis par des crochets découpés dans la tôle de celui-ci. Un ensemble est ainsi constitué de 6 pièces avec les essieux. En fin de fabrication, le passage à des caisses

en plastique moulé, obligera VB à rendre ses boites d’essieux à nouveau métallique, ceci afin de donner un certain poids aux véhicules (« Wagons à caisses plastique et chariots et essieux en métal » comme

le précise le tarif d’octobre 1960). Le support d’essieux est maintenant monobloc, en zamak moulé. Ceci obligera à isoler les essieux de chaque côté pour le système deux rails, pour éviter de connecter

l’attelage à une des polarités, ce qui sur une rame n’aurait pas manqué de provoquer des courts circuits.

A gauche, le premier type de support d’essieux métallique, à droite, les boites d’essieux en plastique avec utilisation d’axes à pointes. Dans les deux cas, un ressort à spirales assure

la suspension.

A gauche, le premier type de support d’essieux métallique, à droite, les boites d’essieux en plastique avec utilisation d’axes à pointes. Dans les deux cas, un ressort à spirales assure

la suspension.

VB fait le choix du plastique pour les caisses, peu de temps avant de disparaitre et il opère un retour aux supports d’essieux en zamak pour donner du poids aux modèles sans

châssis tôle.

VB fait le choix du plastique pour les caisses, peu de temps avant de disparaitre et il opère un retour aux supports d’essieux en zamak pour donner du poids aux modèles sans

châssis tôle.

Si l’on ne considère que les boggies destinés aux wagons VB, ils ne sont que de trois types. Le premier de type « Diamond » est apparu à la fin des années 40 pour équiper les wagons de marchandises. Il est constitué de flancs en zamak moulé riveté sur un support en tôle découpée et emboutie. Pour permettre la suspension, une cage métallique le surmonte renfermant un ressort à spirale. L’ensemble est fixé par une vis sur un pivot en laiton tourné solidaire du châssis en tôle du wagon. Le second modèle de boggie est du type Y 20 de la SNCF. Apparu en 1957 il équipera les voitures voyageurs en acier inoxydable et le fourgon générateur du Mistral. Il est également constitué de flancs en zamak moulé, cette fois de manière plus massive afin d’assurer un certain poids et une bonne tenue de voie pour des voitures à carrosserie plastique. Ils permettent le montage d’essieux munis d’axes à pointe. La suspension est toujours assurée par un ressort à spirales, mais cette fois, tenu par une rondelle en laiton décolleté, l’ensemble étant maintenu sur un pivot de même matière par une vis à tête large. Le troisième type de boggie équipera uniquement les voitures lit de type P à partir de 1961. Ils sont du type Suisse SIG et de construction identique au type Y20, sauf que cette fois, progrès oblige, les flancs sont en plastique moulé.

Les types de boggies VB ; Diamond, Y20 et SIG avec un point commun, la suspension réalisée en intercalant un ressort à spirales. Notez la fonction de pivot très sérieusement réalisée à l’aide d’une

pièce en laiton décolleté.

Les types de boggies VB ; Diamond, Y20 et SIG avec un point commun, la suspension réalisée en intercalant un ressort à spirales. Notez la fonction de pivot très sérieusement réalisée à l’aide d’une

pièce en laiton décolleté.

Les locomotives VB sont toutes équipées de moteurs à aimant permanent dit Ticonal et d’un rotor à cinq pôles, ce qui à l’époque est un choix technique avancé. Elles fonctionnent sous courant continu 6-20V,

l’inversion du sens de marche se faisant par l’inversion de polarité. La transmission se fait par une cascade d’engrenages droits, ce qui procure une grande souplesse de fonctionnement, à l’image des grands

constructeurs allemands comme Märklin ou Fleischmann. Les deux ou trois essieux (pour la CC 060DB) du boggie moteur sont entrainés, un des deux est bandagé pour éviter les patinages. Pour plus de

puissance de traction, la BB 9001 et la BB 9211 seront disponibles en version à deux moteurs. Les châssis sont en tôle épaisse emboutie (sauf pour la CC 060DB qui ne possède les boggies directement fixés

dans la caisse pourtant en plastique. La carrosserie Zamak des locomotives électriques et la construction métallique leur donne une masse importante de 650gr en version à un moteur et de 750gr pour les

versions à deux moteurs. Les locomotives possèdent un éclairage assez rudimentaire sans conduit de lumière à une extrémité (coté boggie moteur). Certaines versions améliorées seront doté d’éclairage aux

deux extrémité avec inversion selon le sens de marche. Sur les carrosseries des locomotives, les rambardes et marchepieds métalliques sont rapportés. La ligne de toiture des locomotives électrique assure

réellement la conduction du courant entre les deux pantographes, elle est isolée par rapport à la carrosserie par des petites pièces en carton intercalé entre le fil et l’isolateur. Un isolateur central traverse la

caisse et fait contact avec la lamelle en cuivre de l’inverseur rail/pantographe qui équipe toutes les motrices électriques.

La fixation de la carrosserie se fait par une vis unique sur les locomotives électriques, par quatre vis longues dans des inserts métalliques coulés dans le plastique de la carrosserie sur la CC 060DB. Des petits

carrés de feutre permette de contenir l’huile de graissage sur les différents paliers des engrenages, du rotor et des essieux.

A noter que les catalogues mentionnent la possibilité d’effectuer ce graissage par un trou pratiqué au niveau du pantographe sur les locomotives électriques, ce que je déconseille aux amateurs car il ne pourra

qu’être partiel. En fait des rigoles sont ménagées le long des carter pour mener aux différents paliers, mais on imagine la quantité d’huile nécessaire pour les atteindre et qui risque d’encrasser toute la partie

interne.

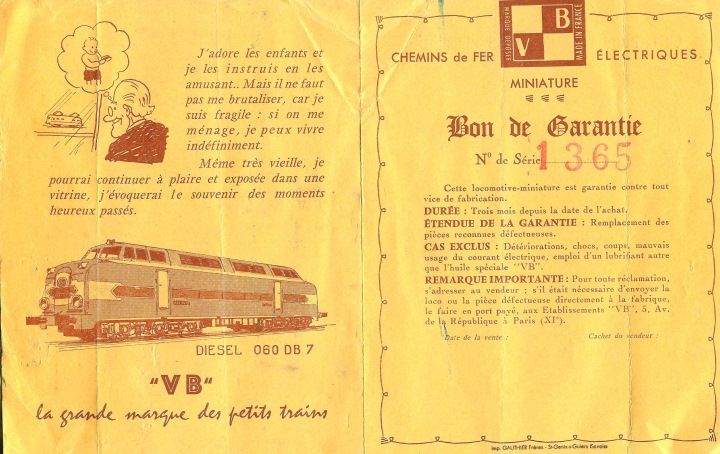

Les flancs de boggies sont moulés en zamak, propre à chaque modèle et fixés par des vis latérales sur les deux BB. Le boggie est en zamak monobloc sur l’automotrice budd et en plastique monobloc sur la

060 DB. A noter que les locomotives sont numérotées ; la pièce moulée au centre du châssis est marquée de quatre chiffres (en deux parties à l’intérieur du sigle VB) et qui doit correspondre à l’ordre de

fabrication. Ce numéro est reporté sur le bon de garantie présent à l’intérieur des boites. Il serait donc intéressant d’examiner vos maquettes pour savoir qui a le numéro le plus élevé des différentes séries

de locomotive. J’arrive au N° 4110 pour la BB 9001. Les pantographes sont en tôle découpée, de facture très solide et munis de palettes en cuivre. Ils possèdent deux ressorts pour le maintien en

position et sont fixés par une vis accessible de l’extérieur de la carrosserie, donc sans démontage. Suivant les versions, les roues sont isolées ou pas. Les références pour la BB 9001 sont les suivantes :

- 500/3R pour la version à 1 moteur

- 500/2R pour la version 2 rails isolés

- 500/PL pour la version 3 rails à plots

- 500/2M pour la version à deux moteurs

- 500/IE pour la version à inversion d’éclairage

On voit qu’il était compliqué pour les revendeur de disposer de la référence que l’amateur désiré tellement les versions étaient nombreuses.

Une notice imprimée sur papier rose donne les indications pour le fonctionnement et l’entretien et sert de bon de garantie (trois mois à partir de la date de vente, n’espérez pas faire jouer la garantie de nos

jours). Pour la faire jouer, il était demandé d’envoyer directement la locomotive pour réparation à l’adresse du fabriquant ; 5 Avenue de la République, Paris XI Ième.

A noter que si le bobinage des moteurs VB a été dimensionné pour fonctionner sur une tension maximum de 20V, le tarif 1960 annonce que les engins moteur peuvent être livré pour une tension de

fonctionnement de 12V courant continu. Les dernières boites mentionnent au tampon la tension d’utilisation. Sans doute que VB a voulu rendre ses modèles compatibles à un fonctionnement sur un réseau

HOrnby-acHO ou d’une autre marque fonctionnant sur ce système.

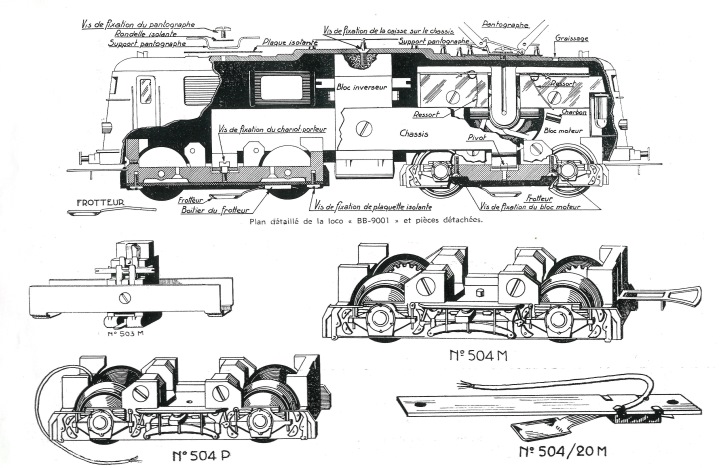

Le catalogue VB de 1955 montre la BB 9001 en coupe ainsi que ses différents composants ; châssis, boggies et support de frotteurs de prise de courant.

Le catalogue VB de 1955 montre la BB 9001 en coupe ainsi que ses différents composants ; châssis, boggies et support de frotteurs de prise de courant.

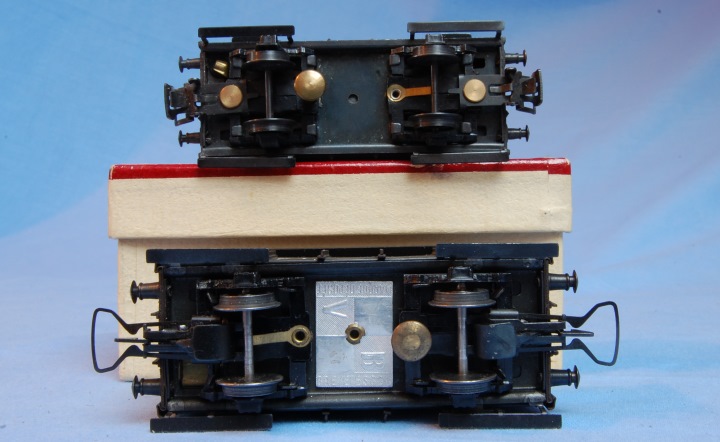

La BB 9211 dévoile ses dessous. Le boggie moteur est vu coté porte charbon. Il est commun avec la BB 9001, mais possède des flancs en zamak moulé différents, fixés par vis.

La BB 9211 dévoile ses dessous. Le boggie moteur est vu coté porte charbon. Il est commun avec la BB 9001, mais possède des flancs en zamak moulé différents, fixés par vis.

Même principe de boggie moteur sur l’automotrice Budd, mais de construction spécifique. Notez la présence de feutre gris ou vert à l’endroit des paliers du rotor ou des engrenages

permettant de piéger une réserve d’huile de lubrification. Notez les mentions « voie à 3 rails » et « 20 volts » tamponnées sur les derniers types de boitage, les modèles de locomotive pouvant être livrés en

deux rails ou en version 12volts.

Même principe de boggie moteur sur l’automotrice Budd, mais de construction spécifique. Notez la présence de feutre gris ou vert à l’endroit des paliers du rotor ou des engrenages

permettant de piéger une réserve d’huile de lubrification. Notez les mentions « voie à 3 rails » et « 20 volts » tamponnées sur les derniers types de boitage, les modèles de locomotive pouvant être livrés en

deux rails ou en version 12volts.

La CC 060DB ne possède plus de châssis, les deux boggies sont directement fixés dans la carrosserie plastique par quatre vis implantées dans des inserts métalliques moulés dans la

caisse. Le lest central est accroché au toit par deux vis accessible de l’extérieur.

La CC 060DB ne possède plus de châssis, les deux boggies sont directement fixés dans la carrosserie plastique par quatre vis implantées dans des inserts métalliques moulés dans la

caisse. Le lest central est accroché au toit par deux vis accessible de l’extérieur.

Le mode d’emploi servant de bon de garantie de la CC 060DB n° 1365. Notez que la notice déconseille l’usage par les enfants.

Le mode d’emploi servant de bon de garantie de la CC 060DB n° 1365. Notez que la notice déconseille l’usage par les enfants.

Le même numéro est aussi poinçonné sur le lest de la machine (sauf les modèles commercialisés par Leujeune). Les engrenages droits sont en matière plastique permettant un

fonctionnement plus silencieux. Notez les rigoles menant aux paliers sensées permettre un graissage par un trou extérieur de la carrosserie. Je vous déconseille fortement cette pratique vantée par les

catalogues, car vous noyez tout, sauf les endroits ayant besoin d’une lubrification.

La marque VB est toujours restée adepte du système trois rails à roues non isolées alimenté en 20 V continu. C’est peut-être ce qui l’a perdu, n’ayant pas su se reconvertir à temps au système de deux rails

isolé qui allait devenir la norme internationale. Certaines marques ont pris ce virage à la fin des années 50, comme Hornby Dublo en Angleterre. Cependant VB a livré à partir du début des années 50 des

wagons à roues isolés (avec un supplément de prix). La voie étant une véritable voie trois rails, ils sont indépendants et isolés, même au niveau des aiguillages, ce qui permet d’y faire circuler du matériel 2

rails. Concernant le courant, par contre, VB est toujours resté fidèle au courant continu, même si la tension c’est normalisé du 20V vers le 12 V sur les dernières productions. L’inversion du sens de la

marche se faisant par inversion de la polarité au niveau du transformateur. Les adeptes du système Märklin fonctionnant en courant alternatif avec une inversion du sens de la marche par surtension

pouvaient tout de même faire fonctionner leurs locomotives sur un réseau VB, à condition d’utiliser le transformateur 202 ou le rhéostat 206 possédant un bouton pour l’impulsion de surtension (les moteurs

Märklin sont universels et accepte le courant continu ou alternatif)

Pour alimenter les engins moteur, des frotteurs de prise de courant sont présents sur chaque boggie, fixés sur des pièces en bakélite lorsqu’ils sont en zamak. Un insert métallique permet de le rendre

amovible et interchangeable en cas d’usure. C’est sur ce système de fixation qu’est raccordé le câble qui alimente le moteur. Le frotteur en lui-même, se présente sous la forme d’un patin court pour la voie

trois rails.

Dès le début de la commercialisation de ces locomotives, VB prévoit des versions à roues isolées pour le système à deux rails. Pour la prise de courant sur ces modèles, un frotteur coudé est mis au point, il

vient s’appuyer directement sur un des rails de la voie, permettant une prise de courant indépendante de l’encrassement des roues ou de la présence d’un bandage d’adhérence. Ce système astucieux, limite

les investissements. A part l’isolement des roues et le type de frotteurs, les modèles deux ou trois rails sont identiques. Il est inspiré de ce que faisait le constructeur allemand TRIX pour faire circuler deux

trains sur la même voie, commandés tous les deux indépendamment).

Reste les amateurs équipés de voie à plot, que VB tentera d’ailleurs de commercialiser sous sa propre marque en 1959. Le frotteur normal étant trop court, il vibre, s’use et ne passe pas le dénivelé des plots

qui sont plus espacés au niveau des aiguillages. VB invente donc le frotteur du troisième type, plus long et articulé sur son support.

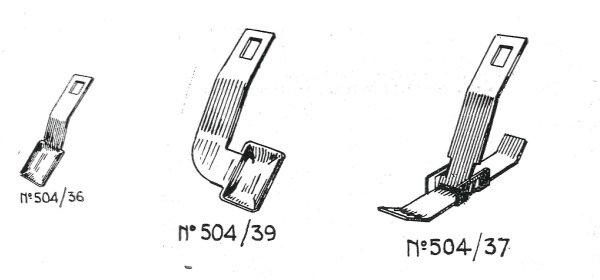

Les trois types de frotteurs avec leurs montages sur les boggies moteurs et porteurs ; de gauche à droite, pour voie à plot, pour le système deux rails isolés et pour la voie trois rails

VB ou JEP par exemple.

Les trois types de frotteurs avec leurs montages sur les boggies moteurs et porteurs ; de gauche à droite, pour voie à plot, pour le système deux rails isolés et pour la voie trois rails

VB ou JEP par exemple.

Illustration du catalogue présentant les trois types de frotteurs et leurs références.

Illustration du catalogue présentant les trois types de frotteurs et leurs références.

Dès le début des années 50, VB propose son matériel roulant équipé de roues isolées, ce qui, avec le premier système de porte essieux avec étrier central pose quelques problèmes et

oblige à droite à séparer chaque roue avec un disque entretoise pour éviter tout contact. Sur les productions plus récentes comme le couvert à boggies zamak à droite, les deux roues restent isolées pour éviter

des courts circuits entre wagons par les attelages si la masse est à des polarités différentes. Un tampon « roues isolées » est quelque fois apposé sur l’étiquette de la boite.

Dès le début des années 50, VB propose son matériel roulant équipé de roues isolées, ce qui, avec le premier système de porte essieux avec étrier central pose quelques problèmes et

oblige à droite à séparer chaque roue avec un disque entretoise pour éviter tout contact. Sur les productions plus récentes comme le couvert à boggies zamak à droite, les deux roues restent isolées pour éviter

des courts circuits entre wagons par les attelages si la masse est à des polarités différentes. Un tampon « roues isolées » est quelque fois apposé sur l’étiquette de la boite.

Le système de prise de courant sur wagon d’accompagnement désigné « fourgon lumineux » équipé d’un éclairage rouge de fin de convoi (version industrielle en haut, maquette

en bas). La captation du courant se fait par un champignon, ce qui interdit le fonctionnement sur de la voie à plots.

Le système de prise de courant sur wagon d’accompagnement désigné « fourgon lumineux » équipé d’un éclairage rouge de fin de convoi (version industrielle en haut, maquette

en bas). La captation du courant se fait par un champignon, ce qui interdit le fonctionnement sur de la voie à plots.

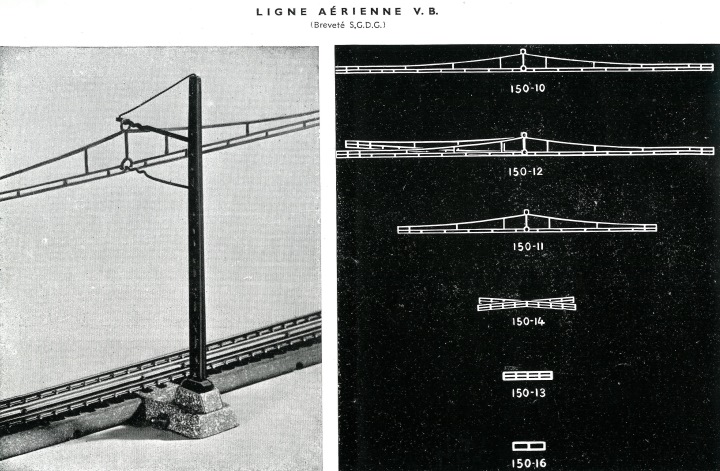

La caténaire VB est apparue vers 1950. Elle était d’un réalisme très en avance et à son époque à part les constructeurs allemands aucune marque ne proposait cet accessoire très moderne à son catalogue.

Les mats sont en zamak injecté, avec à la base une vis filetée qui vient s’engager sur un socle en tôle emboutie, de même facture que le ballast des voies VB. Ce socle possède trois doigts qui viennent

s’enfiler sous les traverses de la voie. Ainsi le montage est autonome et ne nécessite aucune vis de fixation. Les éléments de caténaires, munis de deux trous viennent s’emmancher sur les bras des pylônes.

Trois encoches permettent le décentrage par rapport à la voie en courbe (la position centrale correspondant à l’alignement droit). Après mise en place de la caténaire sur le pylône, un tendeur est placé dans

le trou en avant du bras et enfiché sur le mat.

La représentation de la caténaire type 1500V est faite en cupro métal embouti, à la manière de la caténaire de Märklin, mais qui elle ne sortira qu’en 1952 (Qui a copié qui ?). Elle est disponible en deux

longueurs, ainsi qu’en élément se dédoublant pour les aiguillages. Une croix pour les croisements est également disponible. Toute l’originalité réside dans un système d’éclisse permettant de joindre bout à

bout deux éléments de caténaire entre deux poteaux. Elle vient s’encliqueter autour des éléments. Mais leur esthétique est assez lourde, et le réalisme n’est pas au rendez-vous. De plus, les pantographes ont

une fâcheuse tendance à accrocher ces éclisses qui créent une surépaisseur au niveau du plan de contact. Comme indiqué dans le catalogue, l’ensemble de ce système a dû faire l’objet d’un brevet SGDG

(Sans Garantie Du Gouvernement).

Si elle n’est pas d’une finesse extrême, la caténaire VB passe tout de même bien dans le décor et permet à l’amateur de basculer vers la traction électrique. En 1950, il n’y avait

guère d’autre choix.

Si elle n’est pas d’une finesse extrême, la caténaire VB passe tout de même bien dans le décor et permet à l’amateur de basculer vers la traction électrique. En 1950, il n’y avait

guère d’autre choix.

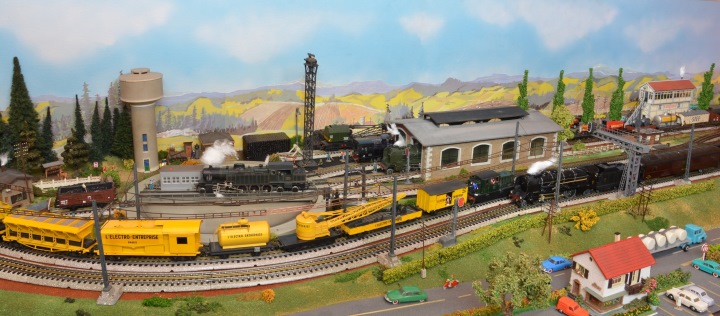

Le système de caténaire VB permet aux modélistes de devenir leur propre « Electro-entreprise ». Elle se monte comme un jeu de construction et permet toutes les combinaisons.

Le système de caténaire VB permet aux modélistes de devenir leur propre « Electro-entreprise ». Elle se monte comme un jeu de construction et permet toutes les combinaisons.

Les différents éléments constitutifs du système ; mâts simples ou équipés de prise de courant, éléments de caténaire simple ou de bifurcation, haubans de mâts à ajouter après

montage, prolongateur et surtout le cœur du système, l’éclisse de liaison au premier plan.

Les différents éléments constitutifs du système ; mâts simples ou équipés de prise de courant, éléments de caténaire simple ou de bifurcation, haubans de mâts à ajouter après

montage, prolongateur et surtout le cœur du système, l’éclisse de liaison au premier plan.

Extrait de la page du catalogue 1955 présentant les éléments de la caténaire ; droit long, bifurcation, court pour les courbes, croisement, rallonge et la fameuse éclisse réf 150-16,

objet du système breveté.

Extrait de la page du catalogue 1955 présentant les éléments de la caténaire ; droit long, bifurcation, court pour les courbes, croisement, rallonge et la fameuse éclisse réf 150-16,

objet du système breveté.

La difficulté à la SNCF comme pour l’amateur, était de maintenir trafic et horaires en cours d’électrification.

La difficulté à la SNCF comme pour l’amateur, était de maintenir trafic et horaires en cours d’électrification.

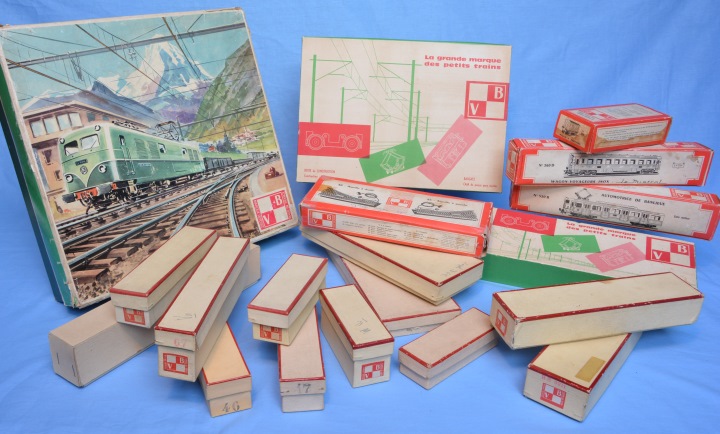

Les produits VB sont universellement connus pour leurs boites de couleur beige au liseré rouge. C’est en quelque sorte leur marque de fabrique. Au départ les boites ne possèdent pas la fameuse étiquette rouge avec le carré à damier de la marque. La référence est juste indiquée par un tampon avec le numéro correspondant à la référence. Par la suite l’étiquette sera collée à une seule extrémité. Les boites crème à liseré rouge existent dans toutes les dimensions, pour les wagons, les éléments de voie, les transformateurs et même les premières boites complètes de train. Pour ces dernières une version illustrée par une gravure représentant la BB 9001 en tête d’un train de marchandises dans un décor de montagne apparait vers 1957. Cette boite possède des cotés de couleur verte, couleur qui va devenir le nouvel emblème de la marque sur la dernière période. Elle existe en plusieurs tailles, fonction du type de train contenu. Le logo de la marque devient rectangulaire et s’allonge horizontalement. Il est toujours entouré des mentions « Breveté S.G.D.G. » et « Marque déposée ». Sur la fin, une nouvelle génération de packaging apparait, de couleur rouge ou bleu, avec l’illustration du modèle pour les wagons marchandises de la série industrielle ou pour les voitures voyageur. Les aiguillages et les éléments de voie bénéficient également de ces nouvelles boites. Pour les locomotives apparaissent sur la fin des boites beige à flanc vert illustrant une double voie électrifiée en courbe et des composants mécaniques (boggies, moteurs, pantographe). Ces boites étaient disponibles en plusieurs tailles et abritaient aussi la nouvelle grue Sotteville et les différents kits de construction de locomotives. Il a aussi existé de simples boites beige sans liseré rouge qui ont abrité les wagons surbaissés long « transport spéciaux industriels » ou les voitures lit type P.

Les différentes boites beiges à liseré rouge, avec ou sans étiquette VB et marqué du tampon de la référence. A l’avant à gauche les boites longues sans liseré. A droite au fond, les

boites illustrées de dernière génération pour les wagons et les éléments de voie et pour les locomotives en kit ou montées.

Les différentes boites beiges à liseré rouge, avec ou sans étiquette VB et marqué du tampon de la référence. A l’avant à gauche les boites longues sans liseré. A droite au fond, les

boites illustrées de dernière génération pour les wagons et les éléments de voie et pour les locomotives en kit ou montées.

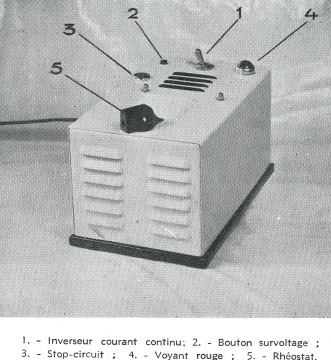

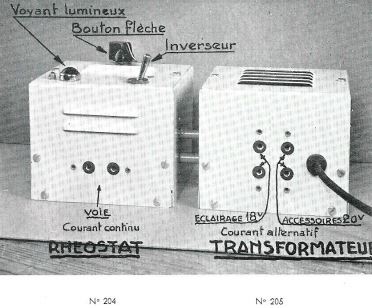

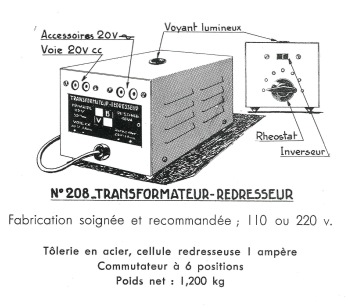

Les transformateurs apparaissent dans les catalogue VB en même temps que le matériel moteur de manière très logique, c’est-à-dire à partir de 1955. S’il existe bien une jungle dans les références VB, c’est bien au chapitre des transformateurs qu’on la trouve. Difficile, voire impossible de s’en sortir entre les différents modèles. Dès le départ VB propose une gamme importante de transformateurs redresseurs pour le courant continu 20V avec l’inversion du sens de marche par l’inversion des polarités ou de transformateurs dit « universel » disposant d’un dispositif de surtension pour les locomotives comme celles de Märklin équipé de relais inverseur. Les références de base du catalogue sont destinées à être branché sur le secteur en 110/120V courant alternatif 50hz fourni en majorité à cette époque par EDF. Seul l’option 220V apparait au tarif moyennant un supplément de 150 francs en 1958. La majorité des transformateurs fournissent du 20V continu pour le courant de traction. Sur la fin apparaitrons des transformateurs fournissant du 12V. tous les transformateurs disposent d’un dispositif de protection par un disjoncteur à bilame qui coupe le courant en cas de court-circuit. Sauf le modèles réf 200 et 211, ils sont équipés d'un voyant témoin s’éteignant en cas de court-circuit.

Le modèle de base réf 200 à gauche et un modèle universel de grande puissance réf 202 à droite.

Le modèle de base réf 200 à gauche et un modèle universel de grande puissance réf 202 à droite.

Les deux transformateurs 12V du catalogue 1960, le modèle puissant à gauche, pour trains jouet à droite.

Les deux transformateurs 12V du catalogue 1960, le modèle puissant à gauche, pour trains jouet à droite.

Les transformateurs redresseurs réf 207 et 208 se distinguent par la présence des bornes d’alimentation soit du côté des boutons de commande, soit du côté opposé.

Les transformateurs redresseurs réf 207 et 208 se distinguent par la présence des bornes d’alimentation soit du côté des boutons de commande, soit du côté opposé.

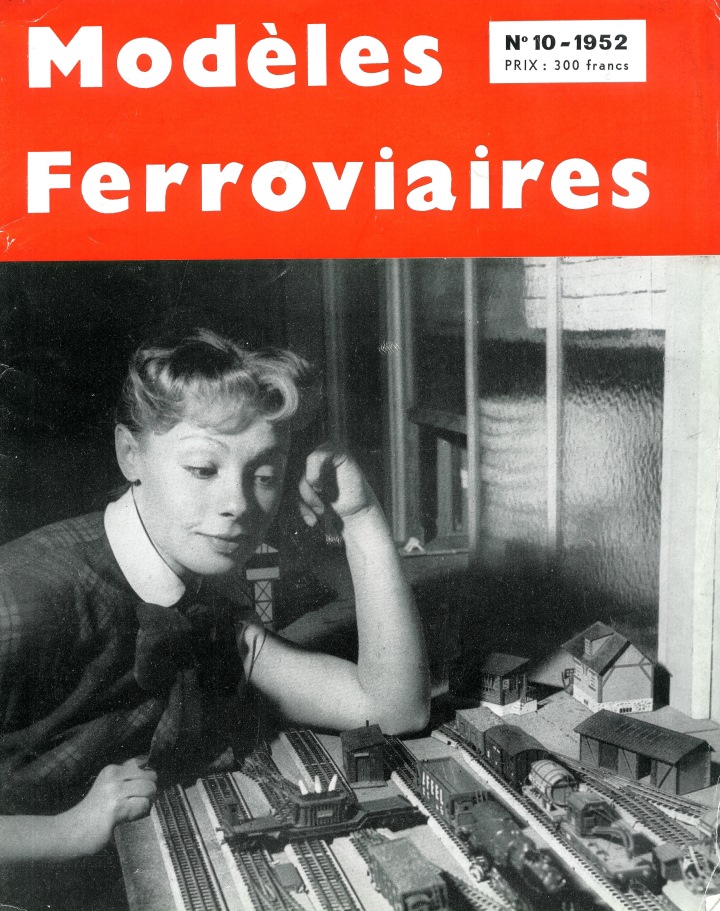

Le père de l’actrice Dany Robin célèbre dans les années 50, est Directeur technique aux établissements Vollon. Elle vient lui rendre visite et se prête à une séance photos pour le

magazine « Modèle Ferroviaire » à coté du réseau d’essai dans l’atelier de VB à Boulogne sur Seine. On y reconnaît en avant plan, les classiques comme le surbaissé chargé d’un transformateur, le trémie

Arbel, la grue à col de cygne, le mono-foudre, etc, le tout sur un circuit de voies VB garni de bâtiments Cropsy d’époque. On note aussi la présence d’une locomotive à vapeur, était-ce un prototype d’un

modèle que VB voulait commercialiser ?

Le père de l’actrice Dany Robin célèbre dans les années 50, est Directeur technique aux établissements Vollon. Elle vient lui rendre visite et se prête à une séance photos pour le

magazine « Modèle Ferroviaire » à coté du réseau d’essai dans l’atelier de VB à Boulogne sur Seine. On y reconnaît en avant plan, les classiques comme le surbaissé chargé d’un transformateur, le trémie

Arbel, la grue à col de cygne, le mono-foudre, etc, le tout sur un circuit de voies VB garni de bâtiments Cropsy d’époque. On note aussi la présence d’une locomotive à vapeur, était-ce un prototype d’un

modèle que VB voulait commercialiser ?

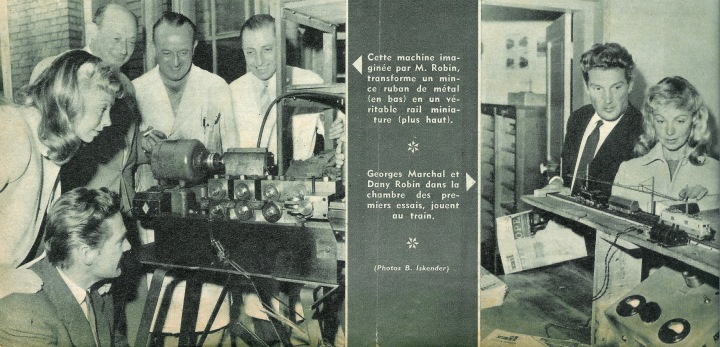

Dans les mêmes ateliers de VB, mais cette fois en 1956 lors d’un reportage paru dans la Vie du Rail N°575 pour Noël 56, Dany Robin avec son père René Robin (au milieu sur la

photo de gauche) observent la machine à profiler les rails et le circuit d’essai. Comme on aimerait visiter avec eux les ateliers VB !

Dans les mêmes ateliers de VB, mais cette fois en 1956 lors d’un reportage paru dans la Vie du Rail N°575 pour Noël 56, Dany Robin avec son père René Robin (au milieu sur la

photo de gauche) observent la machine à profiler les rails et le circuit d’essai. Comme on aimerait visiter avec eux les ateliers VB !

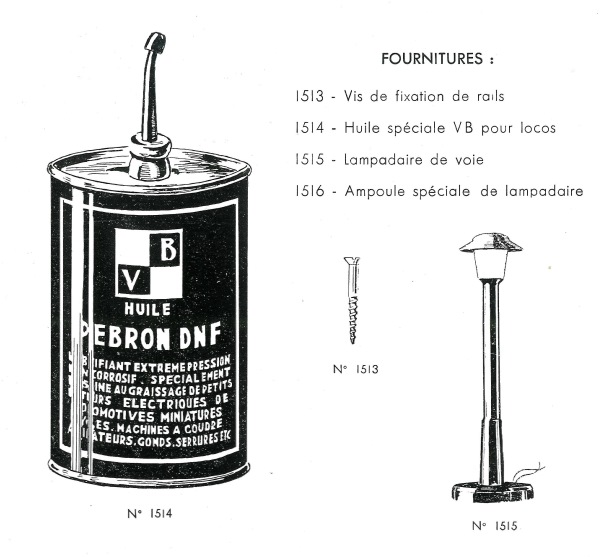

Hormis ce lampadaire figurant au catalogue 1959, VB ne sortira aucun accessoire ou complément de décor pour ses trains, mis à part ce qui figurait au catalogue Triang VB dont

de nombreuses importations d’Angleterre. Notez l’huile spéciale pour locomotive VB au chapitre des fournitures.

Hormis ce lampadaire figurant au catalogue 1959, VB ne sortira aucun accessoire ou complément de décor pour ses trains, mis à part ce qui figurait au catalogue Triang VB dont

de nombreuses importations d’Angleterre. Notez l’huile spéciale pour locomotive VB au chapitre des fournitures.

Pour les amateurs de l’époque, il faudra faire appel aux accessoires Disque Rouge ou aux bâtiments Cropsy pour composer son décor.

Pour les amateurs de l’époque, il faudra faire appel aux accessoires Disque Rouge ou aux bâtiments Cropsy pour composer son décor.

Le geste du connaisseur, vous connaissez ? Cela ne vous rappelle rien ? Mais dans notre cas, ce n’est pas de Dinky-Toys mais de VB dont il s’agit. De gauche à droite, les

différentes marques du constructeur ; plaque d’acier imprimée, plaque d’aluminium matricée, idem mais peint avec le châssis ou moulage direct dans la caisse. Notez à droite, les chargements de ballast ou

de charbon en tôle emboutie.

Le geste du connaisseur, vous connaissez ? Cela ne vous rappelle rien ? Mais dans notre cas, ce n’est pas de Dinky-Toys mais de VB dont il s’agit. De gauche à droite, les

différentes marques du constructeur ; plaque d’acier imprimée, plaque d’aluminium matricée, idem mais peint avec le châssis ou moulage direct dans la caisse. Notez à droite, les chargements de ballast ou

de charbon en tôle emboutie.